ビジョンマップとは?作成方法やメリット・デメリットと合わせて解説

Branding

ビジョンを組織全体で共有し、未来への道筋を明確に描くための可視化ツールが「ビジョンマップ」です。経営理念や長期目標を抽象的な言葉ではなく、構造的・視覚的に整理することで、組織の方向性を誰もが一目で理解できる形にします。変化の激しい経営環境において、理念や戦略の一貫性を保ちつつ、社員の行動指針として機能する点が最大の価値です。本記事では、ビジョンマップの定義から作成プロセス、導入による効果と注意点までを体系的に解説します。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。

東京・神奈川でブランディング会社をお探しの方は、ID INC.の取り組みをご覧ください

この記事でわかる内容

ビジョンマップとは

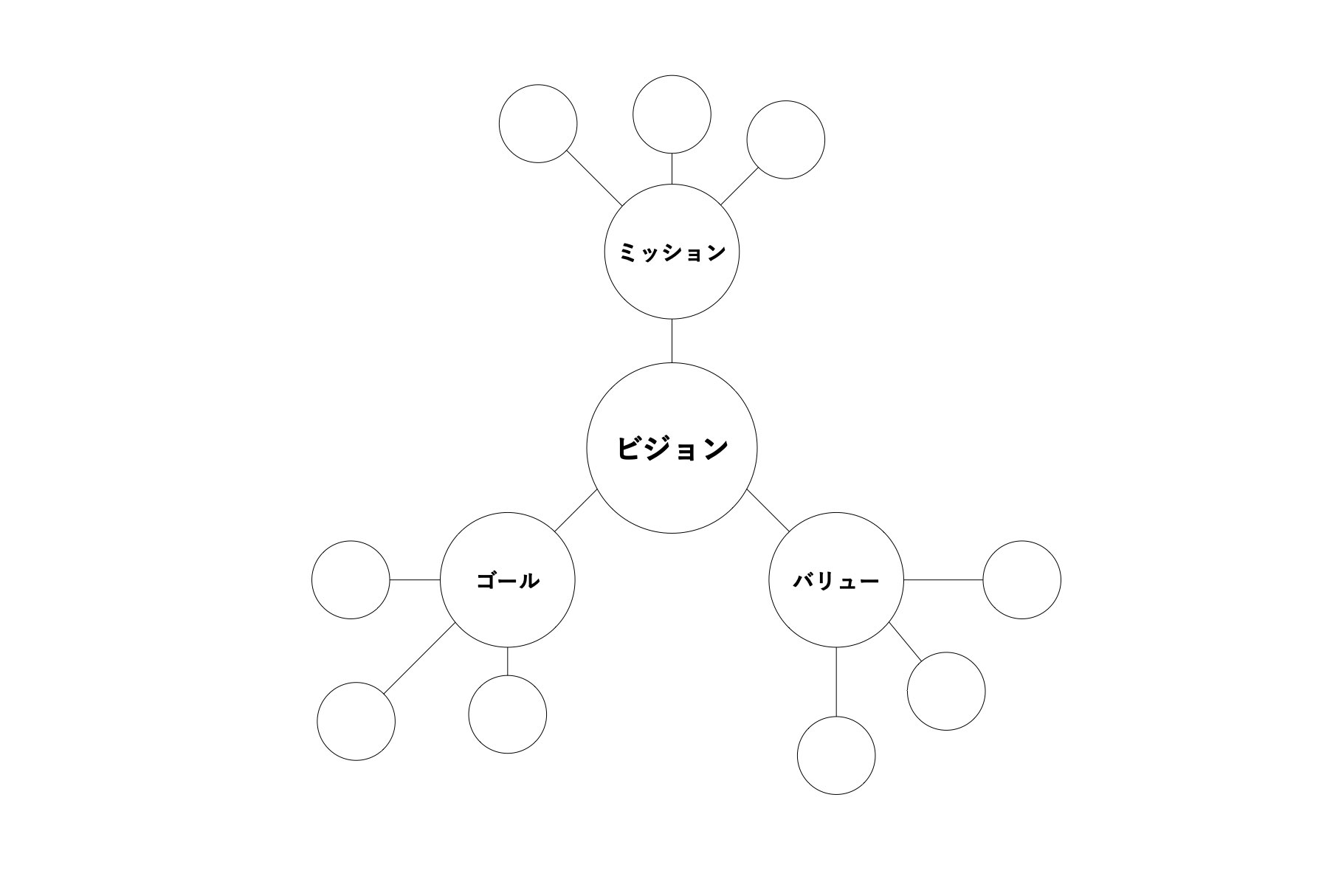

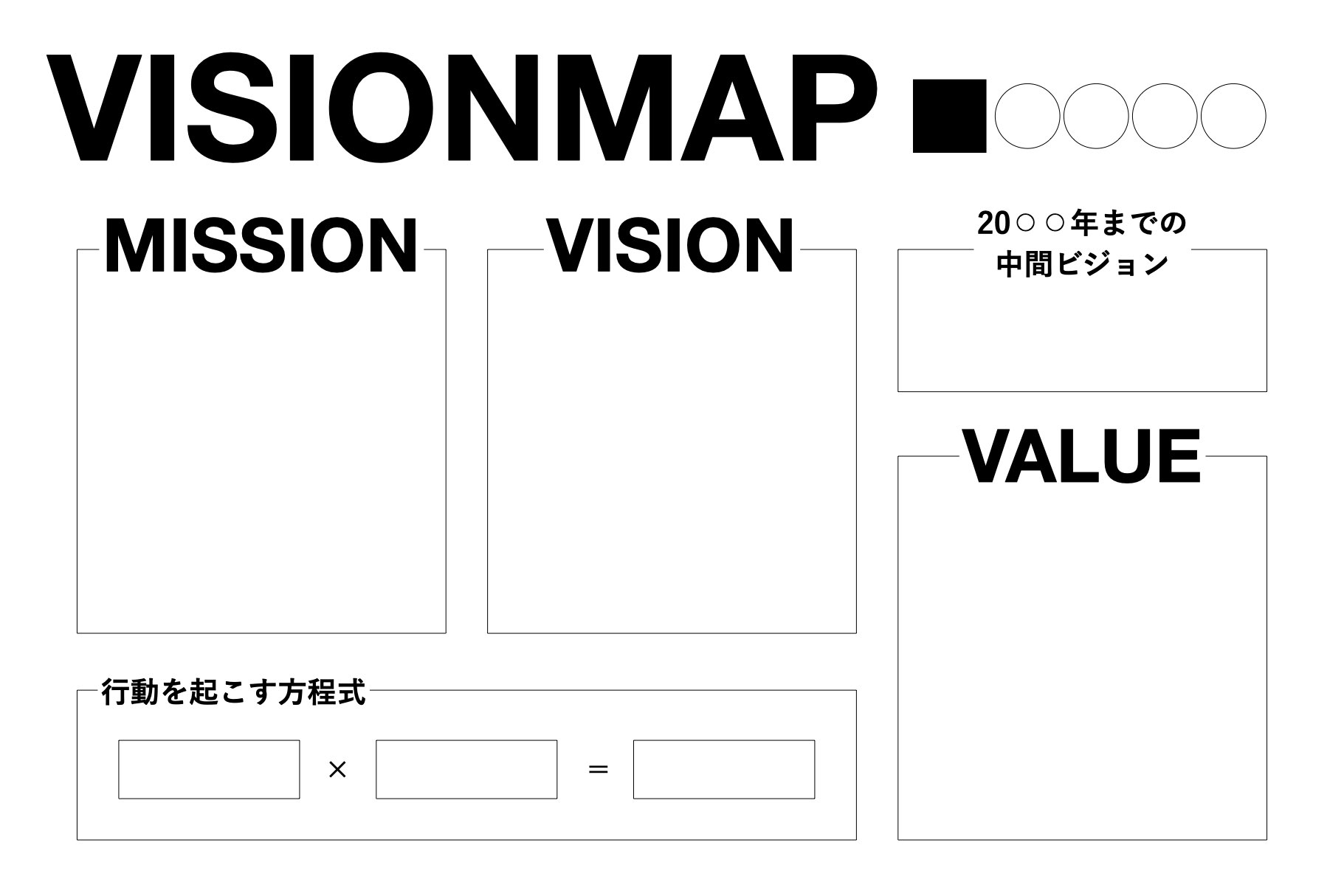

ビジョンマップとは、企業のビジョンを中心に、関連する情報を視覚的に整理した図のことです。

主に、以下のような要素を含みます。

ビジョンマップの役割

ただのスローガンや文章ではなく、図や構造として表現されることで、直感的に全体像を把握しやすくなるため、新入社員や異動者、外部パートナーなど、多様な立場の人にも伝わりやすい点が特徴です。

また、組織における意思決定の拠り所としても活用されます。たとえば、サービスの開発方針や採用基準、社内制度の整備などを考える際に、「この方向性はビジョンに合っているか?」と立ち返る基準になります。

さらに、ビジョンマップは社員のモチベーションを高め、日々の業務への納得感を育むきっかけにもなります。自分の仕事が組織全体の方向性とつながっていると感じられると、行動に一貫性が生まれやすくなるためです。

他の理念体系との違い

よく混同されるものに、企業理念や経営理念、スローガン、タグラインなどがあります。

これらとの違いを整理しておくことが、ビジョンマップの価値をより明確にします。

| 概念 | 目的 | 表現方法 | 主な対象 |

| ビジョンマップ | 組織の理想像と方向性の可視化 | 構造的な図解 | 社内 |

| スローガン | 企業の掛け声・方向性を端的に伝える | 短いフレーズ | 社内外 |

| タグライン | 消費者に向けて価値や理念を印象付けるための表現 | キャッチコピー | 主に顧客 |

| 企業理念 | 創業者の想いや経営方針の背景 | テキスト文 | 社内外 |

このように、ビジョンマップは単なる「言葉の整理」ではなく、「視覚による理解促進」に重きを置いたフレームです。

ビジョンマップに限らず、理念の浸透を促すコミュニケーション施策にはさまざまな形があります。

たとえば、眼科医療機器の専門商社、株式会社リィツメディカル様では、新ロゴとスローガンを掲げたポスターを各拠点に掲示し、日常的な接点づくりを行いました。

その結果、「会社の雰囲気が変わった」「教育がしやすくなった」といった声が社内から上がっています。

理念浸透に課題を感じている企業のご担当者様は、ぜひ以下の事例をご覧ください。

ビジョンマップの作り方

ビジョンマップは、単に図を描けば良いというものではありません。

組織の未来像を見える形に落とし込むためには、いくつかのステップを踏む必要があります。

ここでは、ビジョンマップを効果的に作るための以下の3つの基本ステップを解説します。

作り方① 目的を明確にする

ビジョンマップづくりの出発点は、「なぜこれを作るのか?」を問い直すことです。

目的が曖昧なまま進めてしまうと、マップは作っただけで終わり、行動や判断に結びつきません。

まず整理しておきたいのは、「誰にとって」「何を伝えるため」に作るのかという視点です。

たとえば、以下のように目的を整理するとスムーズです。

もう一つ大切なのは、「理念の原点」を掘り下げておくことです。

言語化に入る前に、自社の原体験や創業時の問題意識、心を動かされたエピソードを対話的に引き出しておくと、マップに本質的な強さが宿ります。

理念はつくるものではなく、思い出すもの。その感覚が、チーム全体の納得感を高める鍵になります。

加えて、将来に向けた時間軸も視野に入れておきましょう。

マップの中に、ビジョンだけでなく中期目標や定量ゴールを入れると、組織の「動き方」が明確になります。

理想と現実のギャップを橋渡しする要素を意識的に含めることが、マップの実効性を高めるポイントです。

作り方② 情報をカテゴリごとに整理する

ビジョンマップは、要素をただ並べるだけでは意味を持ちません。

理念を構造的に整理し、相互のつながりを見える形にすることで、組織全体の理解が深まります。

そのためには、情報をいくつかのカテゴリに分けて設計することが重要です。

まず、中心に置くのは「ビジョン」です。

その周囲に「ミッション」「バリュー」「ゴール」などを配置します。

これらを関連づけることで、理念と実行が一本の線で結ばれます。

また、ビジョンだけでなく、行動や数値目標を含めると、実践的な指針として機能します。

整理を進めるうえで重要なのは、抽象度の調整です。

理念が難解すぎると社員が理解しづらく、逆に平易すぎると方向性がぼやけてしまいます。

経営層が示す理想像に、現場の視点を織り交ぜて言葉を整えることが望ましいでしょう。

また、複数の立場を巻き込みながら言葉を磨くプロセスを経ると、より納得感のあるマップに仕上がります。対話を通じて形にしていくことが、組織全体で理念を共有する第一歩です。

作り方③ ビジュアルで表現する

ビジョンマップの目的は、理念や価値観を「誰が見ても理解できる形」にすることです。言葉では伝わりにくい組織の方向性を、図やキーワードの配置で視覚的に表すことで、理念の全体像が直感的に伝わるようになります。そのため、レイアウト設計とデザインの方針を明確にすることが大切です。

レイアウトの形式に決まりはありませんが、以下のような構成が一般的です。

アナログではA3用紙1枚、デジタルでは1画面に収めると見やすくなります。

さらに、様式やデザインは企業のブランドカラーやトーンに合わせて統一することが重要です。

ビジョンマップのメリット

ビジョンマップは、理念や方針を「見える化」し、組織の一体感を生み出すためのツールです。

言葉だけでは伝わりにくい価値観や方向性を図やキーワードで整理することで、経営層から現場まで共通の理解を持てるようになります。

この章では、ビジョンマップを導入することで得られる主な効果を以下の3つに整理し、解説します。

メリット① 目標が明確になり、行動が具体化する

ビジョンマップの最大の利点は、組織の「目指す方向」を明確にできることです。

理念を中心に、ミッション・バリュー・中期目標などを配置することで、抽象的な理想像を実行計画へと結びつけることができます。図として構造を可視化することで、メンバーは「自分の役割が全体のどこに位置しているか」を理解できます。

この理解が、日々の行動や判断の基準を明確にし、チーム全体の一体感を高めます。

また、ビジョンマップには「上位概念と実行の接点」という役割もあります。

たとえば、経営層が示す長期目標と、現場が取り組む短期課題を同一の図の中に配置することで、

双方が同じゴールに向かって進める状態がつくれます。

さらに、マップを通じて「優先すべきこと」が明確になるため、組織のリソース配分や意思決定にも一貫性が生まれます。

結果として、理念が「飾りの言葉」ではなく、「行動の羅針盤」として機能するようになります。

メリット② モチベーションが維持しやすい

ビジョンマップは、社員一人ひとりが自分の仕事の意義を再確認するきっかけになります。

組織の理想像や未来像が可視化されることで、「自分たちは何のために働いているのか」という問いに対する答えを、日常の中で実感しやすくなります。この納得感が、モチベーションを持続させる最も大きな要因です。

また、マップの作成過程において、経営層だけでなく現場のメンバーを巻き込むことが重要です。

複数の立場を巻き込みながら言葉を磨くプロセスを経ることで、組織全体に「自分たちでつくった理念」という共通意識が生まれます。

こうした参加体験は、単に理念を伝えるよりも深い共感を生み、自然と行動につながります。

さらに、ビジョンマップは組織の「成長を見える化するツール」にもなります。

定期的に内容を見直し、目標の進捗や環境変化を反映させることで、社員は自分たちが進化していることを感じ取ることができます。この「前に進んでいる実感」が、挑戦意欲を支え、長期的なエンゲージメントを生み出します。

ビジョンマップは、理念の共有を目的とするだけでなく、組織の心理的エネルギーを維持し続ける「エンジン」のような存在です。そのため、作成後の運用や更新の仕組みを設計することが、モチベーション維持の鍵になります。

メリット③ 周囲との共有・共感が促進される

ビジョンマップは、社内外のコミュニケーションを円滑にする強力なツールです。理念を図やキーワードで表現することで、言葉だけでは伝わりにくい価値観や方向性を、誰にでも直感的に理解してもらえるようになります。特に、新入社員や採用候補者、外部パートナーなど、立場の異なる人々と理念を共有する際に高い効果を発揮します。

また、マップは単なる「理念の図解」ではなく、共感を生み出す装置として機能します。デザインや構成に企業らしさを反映させることで、見る人にブランドの個性や空気感まで伝えることができます。これにより、理念への理解だけでなく、共感や愛着が育まれ、組織文化の醸成にもつながります。

さらに、マップを掲示やデジタルツールに活用すれば、理念に触れる機会を増やすことができます。会議室や社内ポータルに掲載し、定期的に話題にすることで、理念が「掲げるもの」から「日常業務の指針」へと変化していきます。ビジョンマップが共有と共感の媒介になることで、社員間の一体感が高まり、外部からも「信念を持った企業」として認識されるようになります。

ビジョンマップのデメリット

ビジョンマップは組織に明確な方向性を与える一方で、その内容や運用方法を誤ると副作用も生じます。理念を見える形にすることは、組織に「変化」を促す行為であり、現状維持を望む人にとっては負担に感じられる場合もあります。ここでは、導入時に起こりうる主な3つのリスクを整理します。

デメリット① 社員や顧客が離れてしまう可能性がある

ビジョンマップを作成すると、組織の方向性が明確になります。これは大きな利点ですが、同時にリスクでもあります。ビジョンの内容が社員の価値観や働く目的とずれた場合、「この会社は自分が目指した方向と違う」と感じ、離職につながることがあります。理念が強く打ち出されるほど、価値観の不一致が可視化されやすくなるためです。

しかし、これは必ずしもネガティブな結果ではありません。むしろ、方向性を明確にすることで、組織の価値観に共鳴する人材や顧客との関係が強化されます。理念を可視化することは、フィルタリングの機能を果たすからです。

ビジョンマップは全員をつなぎとめる道具ではなく、共感する人と未来を描く羅針盤として活用することが理想です。

デメリット② 理念と行動が乖離すると信頼を失う

ビジョンマップの効果を弱める要因は、理念と現実の行動が一致していない場合です。マップ上では立派な理想を掲げていても、経営層や社員の行動が伴っていなければ、社員の信頼を失う結果につながります。掲げた理念が実践されない状況が続くと、「言葉だけの企業」という印象を与え、組織全体の一体感を損なう恐れがあります。

特に注意が必要なのは、理念を掲げるだけで行動指針として落とし込まれていない場合です。マップに記載された言葉が日常の意思決定や評価制度に結びついていなければ、社員はどのように行動すべきか判断できません。ビジョンが空回りし、逆にモチベーション低下を招くケースも少なくありません。

このリスクを防ぐには、マップを「理念の可視化」にとどめず、「行動への接続点」として活用する意識が必要です。また、人事制度や評価基準にマップを連動させることで、行動と理念の一貫性を保つことができます。

デメリット③ 継続的な成長を求められる負荷がある

ビジョンマップを掲げることは、企業が「成長し続ける意思」を公に示すことと同義です。理想像を明確に発信する以上、社員や顧客からは常に「次の進化」を期待されるようになります。これは企業にとって健全なプレッシャーである一方で、現状維持を望む組織にとっては負担となる場合があります。

特に、マップの内容が高すぎる理想に偏ると、社員が「到達できない目標」と感じ、達成意欲を失う可能性があります。また、ビジョンマップを公開している企業ほど、社会からの評価や比較の目が厳しくなり、「掲げた理想にふさわしい行動を取れているか」が常に問われます。この緊張感が、マップ運用の難しさにつながります。

ただし、成長を求められる環境は、同時に組織を前進させる強力な原動力にもなります。重要なのは、一度にすべてを実現しようとせず、段階的な進化を前提に設計することです。マップを定期的に更新し、変化に合わせて目標をリフレッシュする仕組みを整えれば、過剰な負荷を抑えつつ前進を続けられます。理念に誠実であり続けることが求められますが、その負荷を恐れず、小さな進化を積み重ねる姿勢こそが、ブランドの信頼を高めていきます。

ビジョンマップを作成・活用する際の注意点

ビジョンマップは理念を整理し、組織の方向性を共有するための有効な手段ですが、作成や運用の方法を誤ると本来の効果を十分に発揮できません。特に、作ること自体が目的化したり、経営層だけで完結してしまったりすると、理念は社内に浸透しにくくなります。

ここでは、ビジョンマップを効果的に活用するために押さえておきたい2つの注意点を紹介します。

注意点① 社員を巻き込んで作成すること

ビジョンマップは、経営層だけで作成するものではありません。社員が理念を自分ごととして捉えるためには、作成の段階から参加を促すことが欠かせません。上層部から与えられた理念よりも、議論を通して自らの言葉で再定義した理念のほうが、行動への転換が早くなります。

部署や職位の異なるメンバーを交えたディスカッションを行うと、組織全体の視点が反映されたマップになります。現場の課題感や顧客との接点など、経営層だけでは拾いきれない情報を取り入れられるため、より実感を伴った内容に仕上がります。

また、社員の参加は理念浸透にも直結します。「自分たちが関わって作ったもの」という意識が芽生えることで、マップの内容が自然と行動に反映されやすくなります。当事者として関わるプロセスこそが、理念共有を成功させる最大の鍵です。

ビジョンマップの完成度と併せて、作成過程でどれだけ多くの社員が意見を交わしたかも重視しましょう。その時間こそが、理念を形ではなく「文化」として根付かせる第一歩になります。

注意点② 掲示と振り返りの仕組みを持つこと

ビジョンマップは作って終わりではなく、日常の中で活用してこそ意味を持ちます。理念を浸透させるためには、社員が繰り返し目にする環境を整え、意識の中に自然と定着させることが重要です。掲示や共有の仕組みを設けることで、マップは一時的な資料ではなく、組織の軸として機能するようになります。

まずは、社員全員が見える場所にマップを掲示することが基本です。オフィスのエントランスや会議室、工場の掲示板など、日常的に目に触れる場所を選びましょう。複数拠点を持つ企業では、全拠点に同一のマップを設置することで、方向性のズレを防ぐことができます。デジタル運用の場合は、社内ポータルやチャットツールの固定メッセージに掲載する方法も有効です。

さらに、掲示だけではなく振り返る場を定期的に設けることが大切です。理念に沿って行動できているかを確認するミーティングや、半年ごとのマップ見直しなどを行うと、ビジョンが形骸化せずに維持できます。人事評価や1on1の面談にビジョンマップの項目を取り入れるのも効果的です。

まとめ

ビジョンマップは、企業の理念や方向性を「誰もが理解できる形」に可視化するツールです。

組織の理想像・存在意義・価値観を一枚の図に整理することで、言葉だけでは伝わりにくい想いを共有できる点が特徴です。経営層と社員が同じゴールを見据えることで、行動の一貫性や判断のスピードが高まり、理念経営の実現につながります。

一方で、ビジョンマップにはリスクも存在します。内容が現実から乖離したり、掲げた理想が行動に結びつかなかったりすると、逆に信頼を損なうことがあります。また、理念を発信することは、組織に継続的な成長を求めるプレッシャーにもなります。重要なのは「完成させること」ではなく、「使い続けること」に価値を置く姿勢です。

効果的な活用のためには、社員を巻き込みながら作成し、定期的な振り返りを行うことが欠かせません。掲示や社内共有の仕組みを整えることで、理念は日々の判断や行動に自然と反映されていきます。

ビジョンマップは、単なるデザイン資料ではなく、組織文化を育てるための戦略的ツールです。

もし自社で導入を検討している場合は、「何のために作るのか」「誰と共有するのか」を明確にしながら、実践的なステップを設計するところから始めましょう。ビジョンを「言葉の概念」から「行動の原動力」に変えることが、次の成長を生む第一歩になります。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。