ブランディングサイトとは?目的や作り方、流れと合わせて解説

Branding

Web / Apps

企業が市場で独自性を確立し、採用や営業活動にも直結する競争力を高めるには、コーポレートサイトとは異なる「ブランド価値の明確な可視化」と「一貫したメッセージ発信」が求められています。その役割を担うのが、ブランディングサイトです。経営者や担当者の思いを抽象的なイメージやデザインだけにとどめず、明確な戦略設計やブランドストーリーとして言語化し、社内外へ効果的に伝えることが可能です。適切な構築プロセスを踏むことで、競合との差別化や信頼形成にもつながります。本記事では、ブランディングサイトの本質や構築の流れ、他サイトとの違い、目的・成功事例、制作パートナー選定のポイントまで、実務で必要な知識を網羅的に解説します。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。

東京・神奈川でブランディング会社をお探しの方は、ID INC.の取り組みをご覧ください

この記事で分かること

ブランディングサイトとは

企業の価値や思想を深く理解してもらうために設計されたWebサイトが、ブランディングサイトと呼ばれるWebサイトです。商品説明や問い合わせ導線を重視する一般的なコーポレートサイトとは異なり、「何をしている会社か」よりも「なぜその事業をしているのか」「どのような姿勢で社会と向き合っているのか」を可視化する役割を担います。近年は採用活動や営業活動の前段階で、企業の信頼感や共感を高めるための情報設計が求められており、単なる見た目のデザインではなく、戦略的にブランドを伝える設計思想が重要になります。

弊社の事例としては、毎年司法試験の最終合格者を輩出しているクリエイト速読スクール様において、ブランディングサイトを含む各種クリエイティブを刷新した結果、受講生からの肯定的な反応が寄せられ、新たなコミュニケーション基点として機能し始めています。

本章では、以下の観点から他サイトとの違いを整理します。

ブランディングサイトとコーポレートサイトの違い

コーポレートサイトは、企業情報の整理と信頼性の担保を目的に構築されるケースが一般的です。会社概要、サービス一覧、採用情報、ニュースリリースなど、閲覧者が必要な情報に素早くアクセスできるよう階層的に整理された構成が基本になります。一方で、ブランディングサイトは「情報を正確に伝えること」よりも「企業の世界観を感じてもらうこと」を重視します。同じ企業であっても、両者はUI / UXの設計思想が大きく異なります。

例えば、コーポレートサイトではページ遷移や情報の網羅性を優先するため、シンプルなレイアウトや一般的なナビゲーション構造が選ばれます。対してブランディングサイトでは、スクロール演出や動画背景などを活用し、印象的なファーストビューを設計するケースが増えています。目的が違えば導線設計も変わります。問い合わせや資料請求に直結しない場合でも、「この企業は信頼できる」「自分たちと価値観が近い」と感じてもらえる設計が成果につながります。

両者を混同したまま制作を進めると、どちらの目的にも届かない中途半端なサイトが生まれます。企業の公式情報を届けたい場合はコーポレートサイト。理念や思想を深く伝えたい場合はブランディングサイト。この役割の切り分けを最初に明確にすることが、プロジェクト全体の判断基準になります。

ブランディングサイトとオウンドメディアの違い

オウンドメディアは、記事コンテンツを中心に構成される集客型のWebサイトです。検索エンジンからの流入を目的としており、読者の課題解決やノウハウ提供を通じて信頼を獲得し、将来的なリード獲得につなげる役割があります。そのため、記事の一覧性や回遊導線が重視され、更新しやすいCMS設計が前提になります。アクセス解析やSEO対策と密接に連動するため、構造化データや検索意図を意識した情報設計が基本になります。

一方で、ブランディングサイトは集客よりも「印象形成」を目的としています。検索からの自然流入を狙うというよりも、広告やSNS、名刺のURLなどから意図的にアクセスされる場面が中心です。閲覧者に長く滞在してもらうことよりも、「どのような考え方を持つ企業か」「何を価値としているか」が短時間で伝わるかどうかが重要になります。記事の多さや更新頻度は評価指標になりません。むしろ情報量を絞り、メッセージを凝縮させる方が成果につながります。

両者は目的も設計思想も異なるため、一つのサイトで両立させようとすると中途半端な構成になります。情報発信が目的ならオウンドメディア。ブランドの認知や共感形成が目的ならブランディングサイト。役割を切り分けた上で、それぞれの導線を相互連携させる構成が理想的です。

ブランディングサイトとECサイトの違い

ECサイトは「購入」という明確なゴールを持つ販売特化型のWebサイトです。ユーザーが商品を比較し、仕様を確認し、迷わず決済まで進めることが優先されます。そのため、UI / UXは効率を重視した構造になります。価格・在庫・送料などを瞬時に確認できる一覧表示や、カートボタンの位置、支払い方法の選択数など、購入率に直結する要素が最適化の中心になります。

対してブランディングサイトは、購入前の「共感フェーズ」を担います。商品そのものではなく、企業やブランドの背景、思想、ストーリーを伝えることを目的としています。ECサイトのように選択肢を比較させるのではなく、「このブランドから買いたい」と思ってもらう感情的な接続が重要になります。特に、高価格帯やストーリー性の強い商品では、ブランディングサイトを経由した方が購入率が高くなるケースがあります。

両者を一つのサイトにまとめることも可能ですが、設計思想が異なるため注意が必要です。購入導線を優先するとブランドの世界観が薄くなり、演出を重視しすぎると購入体験が煩雑になります。販売と共感のどちらを優先するかを明確にした上で、「ブランディングサイト → ECサイト」という二段構成にする方が成果につながる場合があります。

ブランディングサイトとサービスサイトの違い

サービスサイトは、特定の商材やプランに対する理解促進と問い合わせ獲得を目的に設計されます。機能比較や導入メリット、価格体系など、検討中のユーザーが知りたい情報を論理的に整理し、「導入するかどうか」の判断を後押しします。資料請求や無料トライアルなど、明確なコンバージョンポイントが用意される構成が一般的です。意思決定のスピードを高めるため、FAQや導入事例などの情報が体系的に配置されます。

一方でブランディングサイトは、意思決定の前段階である「認知」「共感」「好意形成」を担います。商品やサービスに絞らず、企業の存在意義や価値観を伝える役割が中心です。比較検討のための論理的な情報ではなく、「この企業なら信頼できる」「考え方に共感できる」と感じてもらうための感情設計が重視されます。導線設計も「資料請求」より「もっと知りたい」という自然な興味喚起を促す形が適しています。

両者の役割を混同すると、掲載情報が中途半端になります。サービスサイトでは一貫した訴求軸を保つこと。ブランディングサイトでは企業の哲学や世界観に集中すること。それぞれの目的を切り分けた上で、相互にリンクさせる構成が理想です。

ブランディングサイトの制作目的

ブランディングサイトは「見た目の印象を良くするためのサイト」ではありません。企業やブランドがどのように認知され、どのような立場で社会と関わっていくかを意図的に設計するための戦略的な情報基盤です。制作の背景には必ず目的がありますが、表面的な「かっこよくしたい」「世界観を伝えたい」といった感覚的な理由だけでは、投資対効果を説明できません。プロジェクトを成功させるには、経営課題との紐づけが欠かせません。

ブランディングサイトが取り組む目的は、大きく以下の5つに分類できます。

目的① ブランドイメージの確立

企業やサービスの価値は、提供している機能だけで決まるものではありません。顧客が抱く印象や感情によって大きく左右されます。そのため、ブランドイメージを意図的に形成する場としてブランディングサイトが活用されます。ロゴやカラーなどの視覚要素だけでなく、言葉遣いやコピーのトーンまで統一された世界観を設計することで、ユーザーに一貫性のある印象を与えることができます。

また、既存の顧客だけでなく、採用候補者や取引先など、接触するステークホルダーごとに受け取られ方が異なる点にも注意が必要です。営業資料やSNS投稿では伝えきれない「背景にある思想」や「判断基準」をサイト全体の構成を通して表現することで、企業の人格が立体的に伝わります。共感の精度が高まれば、ファンとしての継続的な支持にもつながります。

ブランドイメージの確立は、単に好印象を持ってもらうことが目的ではありません。購買や採用、提携といった意思決定の前提条件を整えるプロセスです。見た目の統一感だけで満足せず、「どんなイメージを持ってもらいたいか」まで定義した上で設計することが重要です。

目的② 競合との差別化

世の中に似た商品やサービスが増えてくると、企業は「何を提供しているか」ではなく「どのような姿勢で取り組んでいるか」で選ばれるようになります。スペックや価格で優位性が出せない場合、競合との違いを無理に並べるよりも、価値観やこだわりを明確に提示した方が意図した顧客から支持を得られます。ブランディングサイトは、その思想を構造的に伝える場として機能します。

競合が性能や料金を訴求している場合、同じ土俵に立つと比較されやすくなります。そこで、「短納期より品質を優先する」「売るより伴走支援を重視する」「製品提供ではなく業界課題の解決を目的にしている」など、自社ならではの視点を明確に言語化することが差別化になります。情報の量ではなく、判断基準の違いを提示する方が効果的です。

差別化の目的は、他社を否定することではありません。「この考え方に共感するなら当社が適切です」と明確に伝えることです。ブランディングサイトで価値観の軸を打ち出すことで、結果的に比較検討のプロセスを短縮でき、対立ではなく共感型の選ばれ方につながります。

目的③ 採用ブランディング

求人票や会社説明だけでは伝わらない企業の魅力を、視覚的かつ感情的に伝える場としてブランディングサイトが活用されるケースが増えています。給与や福利厚生といった条件面ではなく、「どんな仲間と何のために働く会社なのか」「どんな価値観を大切にしている組織なのか」を伝えることで、応募の質が大きく変わります。特に採用市場では、企業側が候補者を選ぶだけでなく、候補者から選ばれる立場になることが当たり前になってきました。

採用ページを単なる募集一覧で終わらせるのではなく、理念やビジョン、メンバーの言葉を交えながら構成することで、「この会社で働きたい」と思ってもらえるきっかけになります。実際に働いているメンバーの写真やコメントを掲載する方法もありますが、表面的な賑やかさを演出するだけでは信頼に繋がりません。大切なのは「会社として何を大切にしているか」「どんな判断軸で組織を運営しているか」を一貫性のあるトーンで伝えることです。

採用活動は求人広告だけで完結しません。応募前の情報収集段階で、どのような印象を持ってもらえるかが最初のふるいになります。ブランディングサイトは、単なる募集窓口ではなく「価値観に共感できる人だけに届く入口」として機能します。

目的④ SNSや広告からの遷移先としての導線強化

SNSやWeb広告を活用して情報発信をしていても、リンク先の内容が薄いと関心がそのまま離脱につながります。投稿や広告の内容に共感して訪れたユーザーを、そのまま次の行動に誘導するためには、受け皿としてのブランディングサイトが重要になります。特にInstagramやTikTokのような短い情報で関心を引く媒体では、「もっと知りたい」と思った瞬間に適切な情報を提示できるかどうかが成果を左右します。

一般的なコーポレートサイトでは、情報が階層的に整理されている一方で、感情的な熱量がそのまま伝わらないことがあります。SNSからアクセスするユーザーは、企業情報の一覧ではなく「なぜこの企業がそうしているのか」「どんな価値観で取り組んでいるのか」を知りたがっています。そこで、ストーリー性のある構成やビジュアル表現を採用したブランディングサイトに誘導することで、共感の温度を保ったまま信頼形成につなげることができます。

導線強化の目的は、アクセス数を増やすことではありません。関心を持った見込み顧客が、そのまま離れずに次の接点へ進める状態を作ることです。SNSや広告と切り離して考えるのではなく、発信と受け皿を一体で設計することが成果に直結します。

目的⑤ 営業ツールとしての信頼形成

営業担当者の説明だけでは伝えきれない価値を、ブランディングサイトが補完する役割を担います。商談や問い合わせの前にサイトを見られることは当たり前になっており、その段階でどのような印象を持たれるかが交渉の前提条件になります。特にBtoBや高単価商材の場合、実績やスペックだけでなく「どんな考え方でパートナーとして向き合ってくれる企業なのか」が意思決定の大きな要素になります。

営業資料やプレゼンだけでは一方向の伝達になりがちですが、ブランディングサイトを併用することで「企業の人格」を立体的に伝えることができます。代表のメッセージ、事業への向き合い方、社会における立場などを事前に提示しておくことで、商談の場での理解が早まり、議論の質が高くなります。また、担当者個人のスキルや魅力に依存しない形で信頼を獲得できる点もメリットです。

営業活動は提案力だけでなく、接触前の印象形成から始まっています。営業トークではなく、企業全体としてどのように信頼を築ける存在かを明確にする。その基盤としてブランディングサイトを活用することで、商談の成功率は大きく変わります。

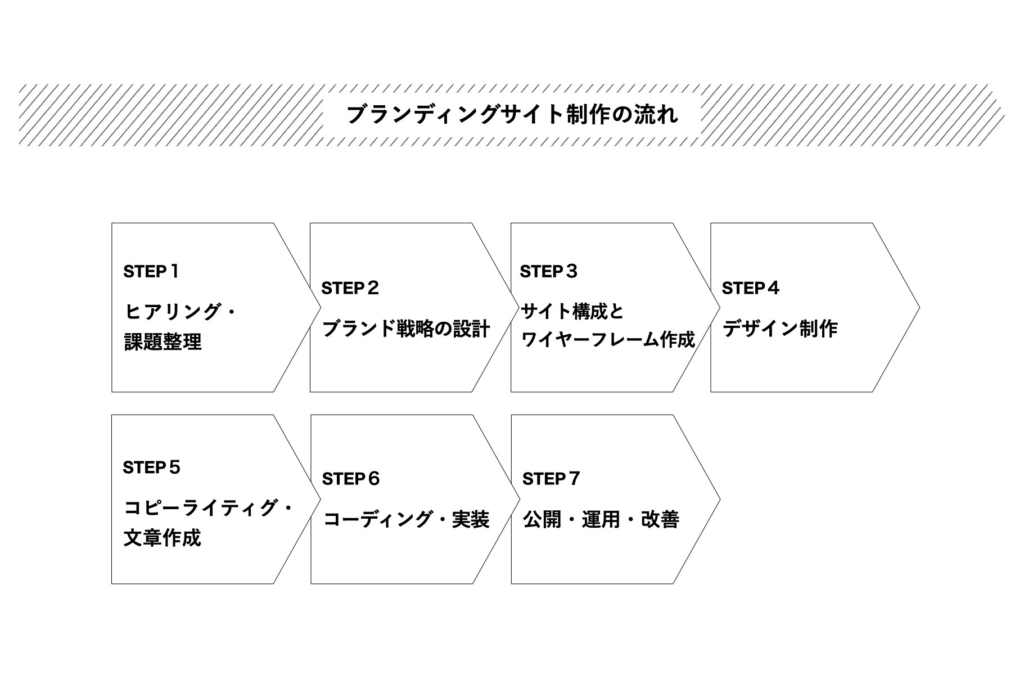

ブランディングサイト制作の流れ

デザインやコンテンツ制作に取り掛かる前に、ブランディングサイトでは目的に沿ったプロセス設計が欠かせません。一般的なWebサイト制作よりも「言語化」「整理」「検証」の工程が多く、見た目の制作フェーズに入るまでに丁寧な土台づくりが求められます。最初にどのような道筋で進めるのかを共有できていると、意思決定のスピードが上がり、完成後の納得度も高くなります。

本章では、以下の7つのステップに沿って解説します。

① ヒアリング・課題整理

ブランディングサイトの制作は、デザインや文章の作成から始まるわけではありません。最初の工程であるヒアリングと課題整理が、その後の全体方針を決定する重要なプロセスになります。この段階で「どんな目的のために作るのか」「誰に向けたサイトなのか」「完成後にどんな状態を目指すのか」が曖昧なままだと、途中で方針が揺れやすくなり、完成後に「しっくりこない」という違和感が残ります。

ヒアリングでは、経営層と現場担当の両方から話を聞くことが理想的です。経営層からは理念や未来像を、現場担当からは顧客との接点やよく聞かれる質問など、具体的な一次情報を整理します。さらに、既存の営業資料や会社案内、SNS投稿なども確認し、「いまどのように見られているか」を把握します。社内での理想像と、社外からの認識に差がある場合は、そのギャップが課題そのものになります。

課題整理の目的は、弱点を洗い出すことではありません。企業が本来持っている強みや価値観を見つけ出し、それをどの視点で表現するかを定めることです。言語化が進むほど制作の判断基準が固まり、デザインやコピーの方向性がぶれなくなります。ヒアリングに時間をかけることは遠回りではなく、むしろ完成までの近道になります。

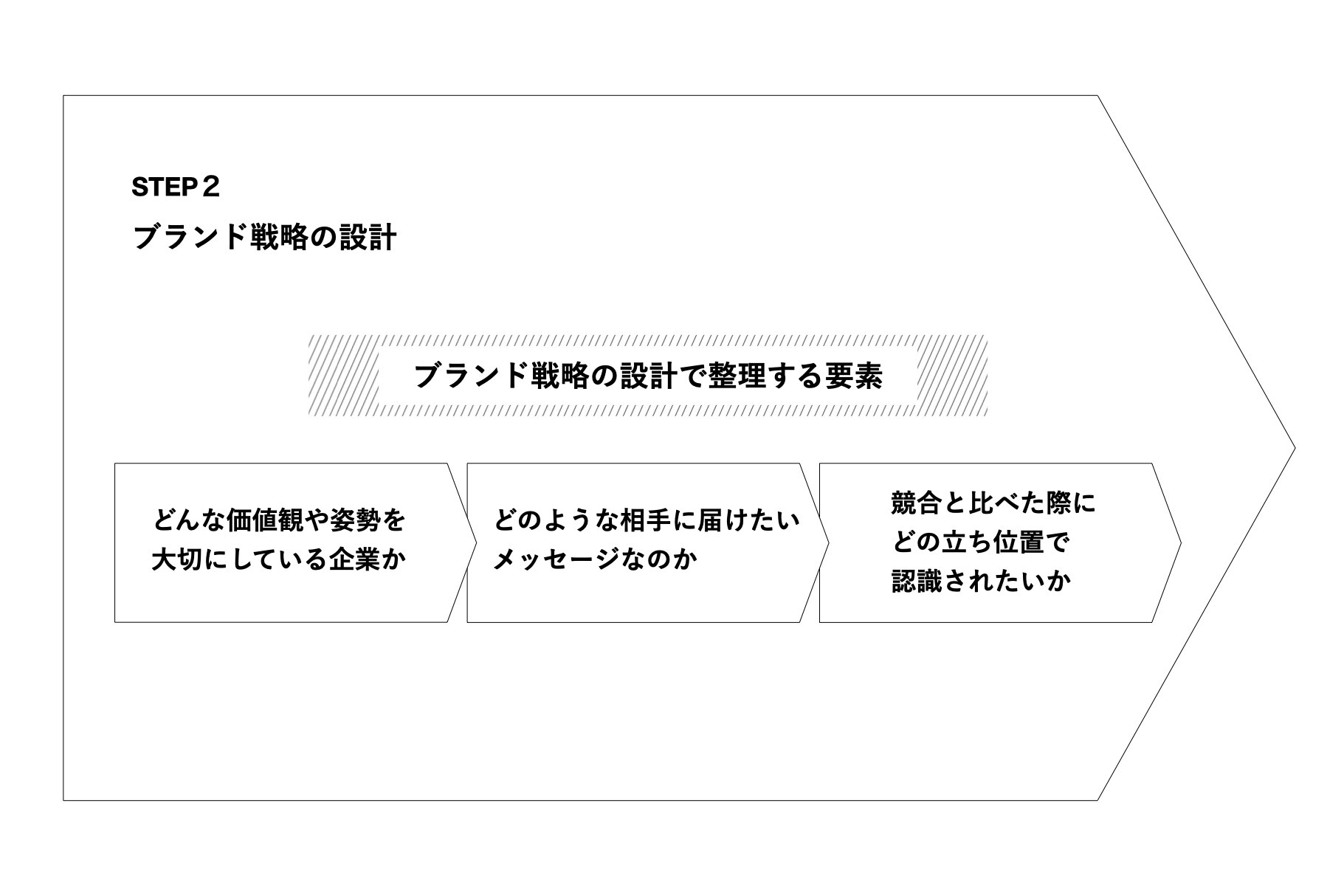

② ブランド戦略の設計

ヒアリングで目的や課題が整理できたら、それを基にブランドの方向性を定めます。ここでは「どのように見られたいか」を言葉で定義し、サイト全体の設計思想としてまとめます。デザインやコピーの印象は感覚で決めるものではなく、あらかじめ定めた戦略に沿って選択することで、一貫性のある構成になります。

ブランド戦略の設計では、主に以下の要素を整理します。

これらを曖昧なまま進めると、「おしゃれだが誰に向けたサイトか分からない」「印象は良いが自社らしさがない」といった状態になります。逆に、言葉として明確に定義できていれば、構成や視覚要素の判断に迷いがなくなります。

ブランド戦略は、見た目のイメージを固める作業ではありません。企業がどんな存在として社会と関わっていくのかを決める工程です。デザインを発注する前に「思想を可視化する設計図」を持っているかどうかで、完成物の精度は大きく変わります。

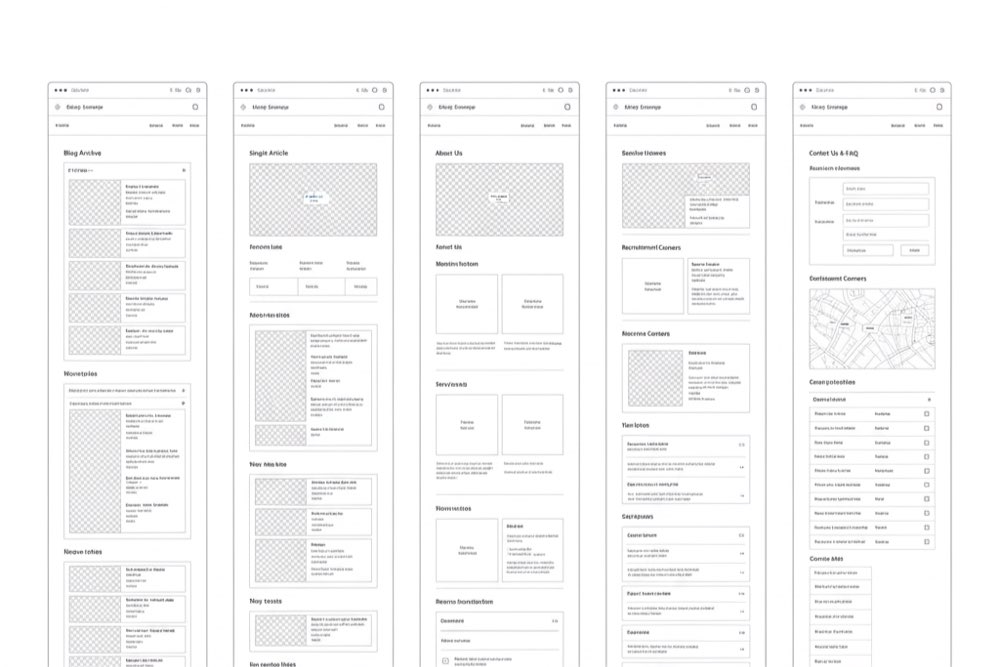

③ サイト構成とワイヤーフレーム作成

ブランドの方向性が固まったら、次に行うのがサイト全体の構成設計です。ここでは「どの順番で情報を伝えるか」「1ページ構成にするか、多層構造にするか」など、伝え方の設計を具体的な形に落とし込んでいきます。ただページを並べるのではなく、「閲覧者にどの感情を持ってほしいか」「どこで納得してもらうか」の流れを整理することが重要です。

構成が固まったら、ワイヤーフレームを作成します。ワイヤーフレームとは、文章やボタンなどの配置を仮のレイアウトで示した設計図です。まだデザインが入っていない状態のため、見た目ではなく「論理的な導線」としての正しさを確認することができます。この段階で関係者全員の認識を揃えることで、デザインに入ってからの大きな修正を防げます。

ワイヤーの精度が低いまま進めると、「デザインが良くても伝わらない」「ボリュームが多くて読まれない」といった問題が発生します。逆に、構成の時点で情報の重みづけができていれば、デザインやコピーのトーンも自然に定まります。表現を考える前に、まず「どこで共感を得て、どこで信頼を取るのか」を設計することが大切です。

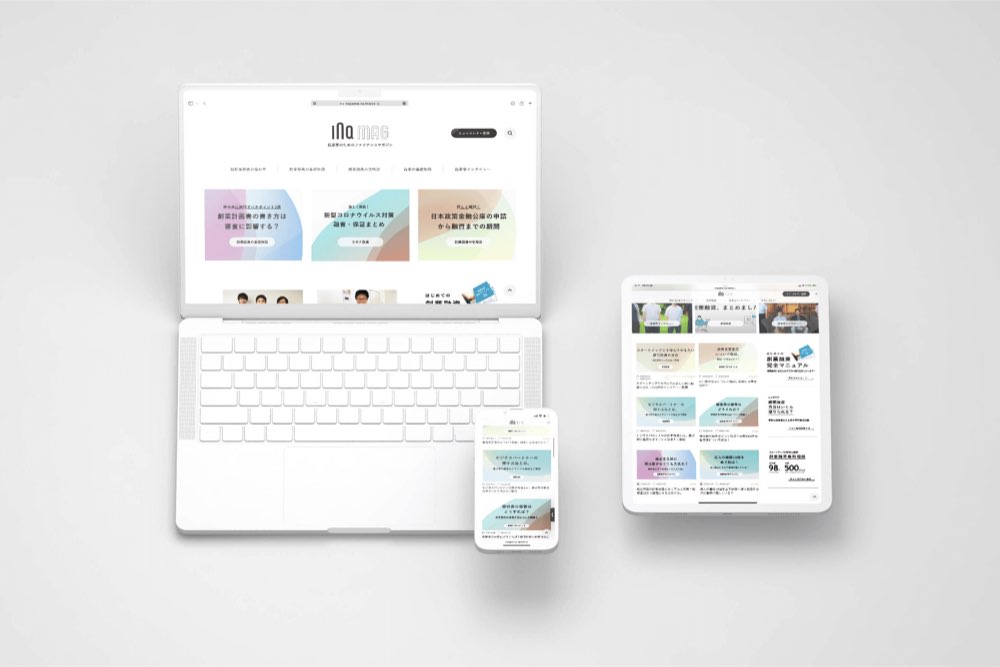

④ デザイン制作

構成とワイヤーフレームが固まった段階で、ようやくビジュアルの検討に入ります。ブランディングサイトのデザインは、見た目を整える作業ではなく「言語化したブランド戦略を視覚に変換する工程」です。色、フォント、写真のトーン、要素間の余白など、細かな表現の選択によって受け取られる印象が大きく変わります。そのため、デザインの好みだけで判断せず、「誰にどんな気持ちになってほしいか」を基準に選ぶことが重要です。

この工程で最も多い失敗は、「おしゃれだが自社らしくない」という状態です。トレンドデザインを取り入れること自体は問題ではありませんが、ブランドの立ち位置とズレている場合は逆効果になります。また、デザインが複雑すぎるとメッセージがぼやけてしまうこともあります。視覚的な演出はインパクトではなく、伝えるべき価値を引き立てるために使うという姿勢が求められます。

デザインを正しく判断するには、「好き・嫌い」ではなく「意図に沿っているかどうか」で検討することが大切です。事前に定義したブランドキーワードやターゲット像と照らし合わせながら進めることで、迷いのない意思決定ができます。見た目の美しさよりも、思想が一貫して伝わるデザインが成果につながります。

⑤ コピーライティング・文章作成

ブランディングサイトでは、デザインと同じくらい言葉の精度も重要になります。どれだけ美しいレイアウトでも、メッセージが曖昧であれば印象は薄くなります。特に企業の思想や価値観を伝える場である以上、一般的な説明文ではなく「どんな姿勢で事業に向き合っているのか」「なぜその選択をしているのか」を言葉として明確に示す必要があります。言語化できていない価値は存在しないのと同じなのです。

コピーライティングでは、主観的なキャッチコピーだけでなく、読み手の理解を助ける構成力も求められます。「印象を残す言葉」と「納得させる説明」は役割が異なるため、導入部分と説明部分を適切に切り分けることが大切です。さらに、採用向け・顧客向け・投資家向けなど、読み手が複数いる場合はそれぞれの視点に合った語り口に調整することも必要になります。

文章作成の目的は、感情的に訴えることではありません。企業の考え方を読み手の中に正しく定着させることです。声に出して読んでもリズムよく伝わるよう、語尾や長さの揺れにも配慮します。デザインと文章のトーンが揃っていれば、読み進めるだけでブランドの人格が自然に伝わる構成になります。

⑥ コーディング・実装

デザインと文章が固まった段階で、実際のWebサイトとして動く形に落とし込む工程がコーディング・実装です。ここでは見た目を再現するだけでなく、表示速度やアニメーションの滑らかさ、スマートフォンやタブレットでの操作性など、体験としての品質が問われます。特にブランディングサイトは演出要素が多くなる傾向があるため、読み込みが遅い、動作が重いといった状態になると逆効果になります。

実装時には、表面的な仕上がりだけでなく、保守性や更新のしやすさも考慮する必要があります。公開後に内容を追加・修正できない構造だと、せっかくのサイトがすぐに情報の古さを感じさせるものになってしまいます。また、WordPressなどのCMSを採用する場合は、編集担当者のスキルも考慮しながら管理画面の構成を調整します。見た目だけでなく、運用者にとって扱いやすい実装が理想です。

SEOやアクセシビリティの観点も、この段階で考慮します。ブランディングサイトだからといって検索対策を無視していいわけではありません。検索流入に依存しない場合でも、正しく構造化されたコーディングはユーザーの使いやすさにつながります。演出と実用性の両立ができてこそ、ブランドの信頼性を支えるサイトになります。

⑦ 公開・運用・改善

ブランディングサイトは、公開した時点で完成ではありません。むしろ公開後の運用こそがブランド価値を定着させるための重要なフェーズになります。閲覧数や滞在時間などの数値で効果を測るだけでなく、商談でどのように活用されているか、採用候補者が面接前にどんな印象を持ったかといった質的なフィードバックも参考にしながら、改善を積み重ねていきます。

公開後によくある失敗は、そのまま放置してしまい、情報が古いままになるケースです。特に企業のスタンスや取り組み方が変化しているのに更新されていない状態では、かえって信頼を損なうことがあります。更新頻度は高くなくても構いませんが、「いつ・誰が・どの単位で更新するのか」という運用ルールを事前に決めておくことが大切です。

また、社内での活用方法も明確にしておくと効果が高まります。営業資料の代わりに見てもらう、説明が難しい理念の補足に使う、名刺やSNSのリンク先として統一するなど、接点ごとに使い方を設計しておくと浸透しやすくなります。ブランディングサイトは飾りではなく、意思を伝えるための道具です。公開後の運用設計まで含めて初めて価値が最大化されます。

ブランディングサイトの制作で重要なポイント

ブランディングサイトは、見た目を整えるだけの制作ではなく「企業としての姿勢をどう伝えるか」を設計するプロジェクトです。どれだけ美しいデザインであっても、社内の認識が揃っていなかったり、根拠のないコンセプトで進めてしまうと、完成後に活用されず形だけの存在になってしまいます。成果を出すためには、制作の各工程で押さえるべき視点を理解し、判断軸をブレさせないことが大切です。

本章では、制作過程で特に重要になる5つのポイントを整理します。

ポイント① 社内の認識を揃える

ブランディングサイトは企業の「顔」となる存在のため、誰か一人の感覚で決めると完成後に社内から賛否が分かれることがあります。特に経営層と現場担当の間で認識がずれている場合、制作途中で意見が対立し、方向性が迷走する原因になります。最初の段階で「どんな目的で作るのか」「誰に何を伝えたいのか」を関係者全員が言葉で共有できているかどうかが、成功の鍵になります。

認識を揃えるためには、抽象的な議論ではなく「優先順位を明文化する」ことが大切です。例えば「採用目的を優先するのか」「営業資料として使いやすい形を重視するのか」といった判断軸が明確になっていれば、デザインやコピーに対する評価基準も揃います。「良い/悪い」ではなく「目的に合っているかどうか」で議論できる状態をつくることが理想です。

社内の合意形成を後回しにすると、完成後に「自分たちらしくない」「現場では使いづらい」といった不満が出やすくなります。制作会社に任せる前に、最低限の方針だけでも社内で揃えておくことが、プロジェクトをスムーズに進める第一歩になります。

ポイント② コンセプト設計とストーリー作成

ブランディングサイトは要素を並べるだけでは価値が伝わりません。どれだけ良い実績やこだわりがあっても、「何のために存在している企業なのか」という軸がない状態では、読み手の印象に残りません。そこで必要になるのがコンセプト設計とストーリーの構築です。感覚的な「かっこよく」「誠実に」ではなく、言葉として明文化できる基準を持つことで、すべての表現に一貫性が生まれます。

コンセプトは、短いキャッチコピーではなく「企業の姿勢を示す判断軸」として定義します。たとえば「安さを武器にする企業なのか」「高付加価値を提供する企業なのか」「業界の常識を変える企業なのか」など、立ち位置を明確にすることで、選ばれる理由が自然と浮かび上がります。そのうえで、理念・事業の背景・これから目指す未来を一本のストーリーとして整理すると、読み手の感情に訴える力が高まります。

ストーリーの役割は、美談を語ることではありません。企業の考え方に共感してもらえる状態をつくることです。数字だけでは伝わらない価値を、言葉と構成で伝える。その基盤がコンセプトとストーリーになります。

ポイント③ 参考事例・競合調査

制作において、本来の目的からズレないようにするには、自社の独自性を明確にする前に「世の中ではどのような見せ方がされているか」を把握しておくことが重要です。特にブランディングサイトは自由度が高いため、参考となる事例を複数確認しておくことで、自社がどの方向性を選ぶべきか判断しやすくなります。また、競合企業がすでに強く打ち出している表現と似た構成を採用してしまうと、オリジナリティが薄れ、印象に残りにくくなります。

事例調査を行う際は、単に「おしゃれかどうか」ではなく、次の観点で比較することが効果的です。

この視点で複数の事例を分析すると、自社が強調すべきポイントが自然と見えてきます。さらに、競合のサイトを見た上で「自社ならではの視点は何か」を洗い出すと、差別化すべき軸が明確になります。

参考事例をそのまま模倣するのではなく、「何を学び、何を取り入れないか」を判断することが大切です。良いデザインを真似るのではなく、目的に合った設計思想だけを抽出し、自社の文脈に合わせて再構築することが成功の近道になります。

ポイント④ 制作パートナー選定

ブランディングサイトは、見た目の制作だけではなく「企業の考え方を整理し、言語化する工程」が含まれるため、どの制作会社に依頼するかによって完成物の質が大きく変わります。判断基準を明確にするには、単にデザインの得意不得意を見るのではなく、どのフェーズから支援できるパートナーなのかを見極めることが重要です。

制作会社には、主に以下のタイプがあります。

| 種類 | 特徴 | 向いているケース |

| デザイン特化型 | ビジュアルの再現性が高い | 方向性がすでに固まっている場合 |

| 戦略設計型 | ヒアリング・言語化から支援 | まだ軸が定まっていない場合 |

| 開発寄り型 | 実装やシステムに強い | 動きのある構成やCMS連携を重視する場合 |

見極めるべきポイントは「かっこいいサイトが作れるか」ではありません。目的に応じて伴走できるかどうかです。例えば、ヒアリング段階から議論できるのか、ワイヤーの段階で意見をくれるのか、公開後の運用まで想定した設計ができるのか。こうした観点で判断できれば、費用の高低ではなく「自社にとって価値のあるパートナーかどうか」で選べるようになります。

ポイント⑤ 公開後の運用計画を立てる

ブランディングサイトは、公開した瞬間がゴールではありません。「どう使い続けるか」を決めておかなければ、数か月後には社内でも閲覧されなくなるケースが多く見られます。公開直後の熱量が冷めないうちに、更新の頻度や担当者、活用場面まで含めて運用の方針を決めておくことが大切です。

運用計画を立てる際は、以下の観点で整理すると役立ちます。

| 項目 | 決めておく内容の例 |

| 更新のタイミング | 年1回の全体見直し/半期ごとの内容調整 など |

| 更新担当者 | 広報担当のみ/制作会社と連携/経営層確認あり など |

| 活用シーン | 営業前の事前送付/採用面接前の共有/SNSリンク先 など |

特に「誰が」「どのタイミングで」更新や改善に関与するのかを決めておくことで、サイトが放置されるリスクを大きく減らせます。また、活用先が決まっていれば、公開後すぐに社内での共通認識が広がりやすくなります。

運用のないブランディングサイトは、どれだけ美しくても「展示物」で終わってしまいます。公開後の使い方を含めて構想することで、ようやく「企業の意思を伝える道具」として機能します。

まとめ

ブランディングサイトは、企業の「姿勢」や「価値観」を伝えるための戦略的な媒体です。情報を整理するコーポレートサイトとは役割が異なり、ブランドの世界観を言葉とデザインの両面から体験として届ける設計が求められます。単なる装飾ではなく、採用や営業、広報などさまざまな接点において企業の信頼形成を支える基盤として機能します。

制作を進める際には、目的を明確にしたうえで適切なプロセスを踏み、社内外の認識を揃えながら設計していくことが重要です。感覚的に判断するのではなく、ヒアリング・戦略設計・構成・デザイン・言語化・実装・運用という一連の流れを通して、「どのように見られたいか」を一貫した形で可視化できたかどうかが成果の基準になります。

自社のブランドをどのように伝えるべきか迷っている場合は、まず「現状どのように見られているか」「本来どのように見られたいか」の差分を整理することから始めると、サイト制作の方向性が自然と定まります。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。