UXデザインとは?UIデザインとの違いや設計方法、具体例と合わせて解説

Web / Apps

デジタルプロダクトにおいて、ユーザー体験を最適化することは、競争優位を築く上で不可欠です。UXデザインとは、単なる見た目や操作性の改善ではなく、ユーザーの行動や心理を体系的に分析し、体験全体を構築するプロセスを指します。感覚的なデザイン判断から脱し、論理と検証を基軸とした設計を行うことで、離脱率の低下やCVR向上といった成果が期待できます。

本記事では、UXデザインの基本概念からUIデザインとの違い、設計プロセス、実際の事例、そして外部委託時のポイントまで、実務で役立つ知識を体系的に解説します。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。

東京・神奈川でブランディング会社をお探しの方は、ID INC.の取り組みをご覧ください

この記事でわかること

UXデザインとは

デジタルプロダクトやサービスの成長を支える要素として、近年注目されているのがUXデザインです。UXとは「User Experience(ユーザー体験)」の略称で、ユーザーがサービスやアプリを利用する一連の体験を設計する考え方を指します。単に「使いやすい」だけでなく、利用前から利用後までを含めた満足度の向上を目的とします。

UXデザインを理解する上で重要なのは次の3点です。

UXデザインは、感覚的なクリエイティブではなく、ユーザー理解を基盤とした「論理的な設計プロセス」です。例えば、アプリの使いやすさを評価する際、単に画面が美しいかではなく、「目的の操作にどれだけ迷わず到達できるか」「利用後に満足を感じられたか」を重視します。

企業が注力する背景には、次のような市場変化があります。

① サービスの差別化が難しくなった

似た機能を持つ製品が増える中で、UXが最も顧客体験を左右する要因になっています。

② ユーザーがSNSやレビューを通じて評価を拡散する時代になった

体験の良し悪しがブランドイメージや売上に直結するため、UXデザインの重要性は年々高まっています。

UXデザインは次の要素から構成されます。

| 要素 | 概要 |

| 有用性 | サービスがユーザーの目的達成に役立つか |

| 使いやすさ | 操作が直感的で、迷わず利用できるか |

| 信頼性 | 情報や機能が正確で安心感を与えるか |

| 心地よさ | 体験が快適で感情的満足を得られるか |

| 一貫性 | どの接点でも同じ品質で体験できるか |

これらの要素を高めることで、ユーザーが「また使いたい」と感じる体験が生まれます。一度作って終わりではなく、ユーザーの行動データを分析し、改善を続けるプロセスなのです。

このように、UXデザインは「体験を設計し続ける仕組み」であり、ビジネス成長の中核を担う領域と言えます。

UXデザインとUIデザインの違い

UXデザインとUIデザインはセットで語られることが多いですが、両者の役割は明確に異なります。UXデザインは「どのように感じるか」を設計し、UIデザインは「どのように操作するか」を設計します。つまり、UIデザインはUXデザインを実現するための手段です。UXデザインを考えずにUIデザインだけ整えても、体験の満足度は上がりません。

両者の違いを整理すると、次のようになります。

| 項目 | UXデザイン | UIデザイン |

| 目的 | ユーザー体験全体の質を高める | 操作性と見た目の最適化 |

| 対象範囲 | 利用前・利用中・利用後を含む一連の体験 | 画面・ボタン・レイアウトなどの視覚的要素 |

| 主な関心 | 感情・行動・心理 | 配色・フォント・レイアウト |

| 成果物 | カスタマージャーニー、ワイヤーフレーム、プロトタイプ | デザインカンプ、UIガイドライン |

| 成功指標 | 継続利用率・満足度・離脱率 | 視認性・操作効率・デザイン一貫性 |

UXデザインは「Why(なぜ)」を扱い、UIデザインは「How(どうやって)」を扱う関係にあります。UXが描く体験のシナリオを、UIが具体的なインターフェースで具現化する構造です。

混同が起きやすい理由の一つは、両者が密接に影響し合うためです。たとえば、UXデザインで「購入手続きは3ステップ以内に完了させたい」と決めた場合、それをUIデザインでボタン配置や画面遷移に反映させる必要があります。この整合性が取れていないと、ユーザーは「見た目は綺麗だけど使いにくい」と感じてしまいます。

また、UXとUIの優先順位を考える際には、UXを起点に設計することが重要です。見た目から入ると、表層的なデザインになりがちです。一方でUXを起点にすれば、「誰の」「どんな課題を」「どう解決するか」という論理的な設計に繋がります。

UIデザインはそのビジョンを支える「表現技術」であり、UXデザインは体験を導く「設計思想」と言えます。

結果として、UIデザインが美しくてもUXが悪ければ、ユーザーは離脱します。逆にUXが良ければ、多少デザインが古くてもユーザーは利用を続けます。この点が、ビジネスにおけるUXデザインの最大の価値です。

弊社が取り組んだ住宅設備管理アプリのプロジェクトでも、UXの視点を重視しました。日本リビング保証株式会社様とともに、紙中心だった業務をデジタル化し、住宅事業者が自社版アプリとして活用できる仕組みを設計。ロゴ・配色のカスタマイズや書類管理、情報発信などを一元化し、業務とオーナー対応の効率化を実現しました。

UI / UXデザインに興味がある方は、ぜひ下記事例をご参照ください。

UXデザインの設計方法

UXデザインは感覚ではなく、明確な手順に基づくプロセスで構築されます。

設計の流れを理解することで、ユーザー視点に立った体験を再現性高く生み出すことができます。

一般的には以下の5ステップで構成されます。

ステップ① ユーザーリサーチを行う

UXデザインの出発点は、ユーザーを深く理解することです。

リサーチを行わずに設計を始めると、企業側の思い込みで構築された「自己満足な体験」になりがちです。ユーザーが何に困っているのか、どんな文脈でサービスを使っているのかを具体的に把握する必要があります。

主なリサーチ方法は以下の3つです。

リサーチの目的は「データを集めること」ではなく、「設計の判断基準を得ること」です。

リサーチ結果を整理する際は、共通点・課題・行動パターンを抽出し、チーム全体で共有します。ここでの理解が曖昧だと、後の設計全体がブレてしまいます。

ユーザーリサーチの段階では、数値的な分析よりも、ユーザーの感情や背景を知る「質的理解」が重視されます。言葉にならない不便さや心理的障壁を見つけ出すことが、UX改善の起点です。

ステップ② ペルソナとカスタマージャーニーを作成

ユーザーリサーチで得た情報をもとに、次は具体的な「人物像」と「体験の流れ」を設計します。

この工程では、ユーザーの行動や感情を可視化し、チーム全体で共通認識を持つことが目的です。感覚ではなく、事実と観察に基づいて設計することが重要になります。

まず設定するのがペルソナです。

ペルソナとは、年齢・職業・価値観・行動パターンなどを細かく設定した「架空の代表ユーザー」です。

「ターゲット」よりも具体的で、実際に存在しそうな1人を描くことがポイントです。

ペルソナを設けることで、設計や意思決定の際に「この人にとって最適か?」という判断がしやすくなります。

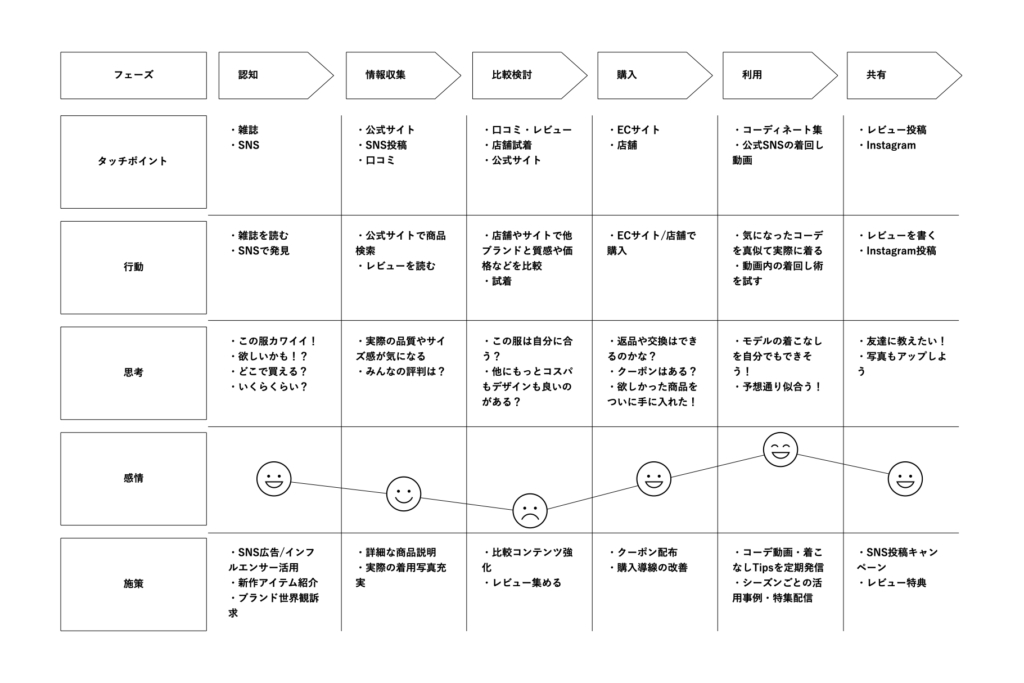

次に作成するのがカスタマージャーニーです。

これは、ユーザーがサービスを知り、使い、再利用に至るまでの体験を時系列で整理したマップです。

行動だけでなく、そのときの感情や課題も記載します。

下図のようにフェーズごとに行動・思考・感情の流れを見える化することで、UX改善の優先度が明確になり、マーケティング施策やUIデザインの方向性が具体的に定まります。

ペルソナとカスタマージャーニーを連動させることで、どの場面で体験が滞るのかが明確になります。

UXデザインは、このギャップをひとつずつ解消する積み重ねです。

共感に基づく設計ができると、UIデザインや導線の工夫も自然とユーザーの目的に沿う形になります。

ステップ③ 情報設計(IA)とサイト構造を考える

UXデザインにおける情報設計(IA:Information Architecture)は、ユーザーが迷わず目的を達成できるように「情報の地図」をつくる工程です。

ここでの設計精度が、サービスの使いやすさを大きく左右します。

IAの基本目的は3つあります。

多くのプロジェクトでは「見た目のデザイン」ばかりに意識が向きがちですが、UXの質を決めるのはIAの段階です。

構造が複雑だと、どれだけ綺麗なUIデザインでも離脱率は上がります。逆に、情報が整理されていれば、シンプルでもユーザーはスムーズに目的を達成できます。

IAの設計では、ツリー構造図やカードソートなどの調査手法がよく使われます。

カードソートとは、ユーザーにコンテンツを分類してもらい、直感的な情報構造を探る手法です。

このようなユーザー参加型の設計を取り入れることで、「企業の論理」ではなく「ユーザーの思考順」に沿った構造を作ることができます。

また、IAはSEOやCVRにも直結します。

ユーザーの意図に沿った階層やリンク構造は、検索エンジンにも理解されやすく、結果的に流入数や成果率を高めます。

つまり、IAはデザインだけでなく「ビジネス成果の土台」でもあるのです。

情報設計を行う際は、常に問いを持つことが大切です。

「このページは誰のためにあるのか」「この導線で本当に迷わないか」

その問いを繰り返すことが、体験全体を整理する近道になります。

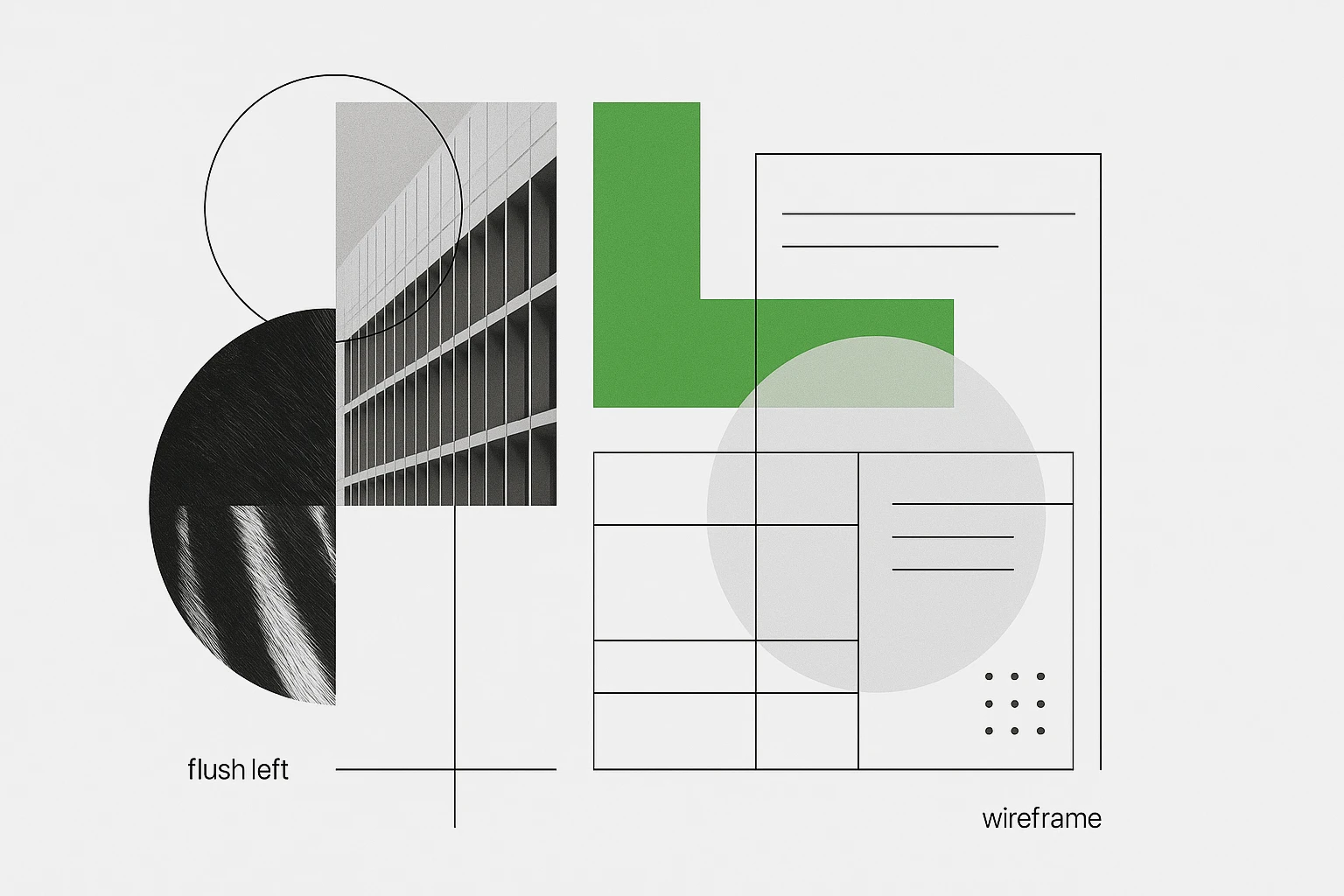

ステップ④ ワイヤーフレーム・プロトタイプの作成

IAで全体構造を整理したら、次はそれを「見える形」にして「検証できる状態」にします。

そのための手法が、ワイヤーフレームとプロトタイプです。

どちらもUIデザインの前段階にあたる工程であり、UXの骨格を確認するために欠かせません。

ワイヤーフレームは、画面構成や要素配置をシンプルな線画で示した設計図です。

色やビジュアルではなく、「情報の優先順位」と「導線設計」に焦点を当てます。

たとえば、ユーザーが最初にどの情報を目にするのか、次にどの操作を行うのか、といった流れを整理します。

デザイン段階で迷わないためにも、この時点で構造的な課題を洗い出しておくことが重要です。

次に、ワイヤーフレームをもとに作成するのがプロトタイプです。

これは、実際に操作できる試作版で、クリックや遷移を再現できるのが特徴です。

静的なデザインと異なり、ユーザーの操作感を具体的に確認できるため、開発前の検証に最適です。

プロトタイプを作成する際は、以下の3点を意識します。

この段階で課題を発見できれば、後のデザインや実装での修正コストを大幅に削減できます。

また、プロトタイプはチーム間の共通言語としても機能します。議論が「感覚」ではなく「体験」を基準に行えるため、意思決定のスピードが格段に上がります。

ワイヤーフレームとプロトタイプは、UXデザインの仮説を実感として確認するためのツールです。

見た目のデザインではなく「使いやすさ」を検証するための工程として、UXデザイン全体の質を大きく左右します。

ステップ⑤ ユーザビリティテストで改善を回す

UXデザインの最終工程は「検証と改善」です。

どれほど綿密に設計しても、実際にユーザーが使ってみると想定と異なる反応が起こります。

そのギャップを早期に発見し、修正していくための手法がユーザビリティテストです。

この工程を省くと、内部の想像だけで作られた体験に陥り、結果として「使いにくい」と感じられるリスクが高まります。

テストでは、対象ユーザーにプロトタイプや実際の画面を操作してもらい、行動や発言を観察します。

その際、次の3つの観点で評価を行います。

ユーザビリティテストの結果は、定性データ(コメントや反応)と定量データ(成功率や所要時間)に分けて整理します。

そのうえで、「どの工程で詰まったのか」「なぜそう感じたのか」をチーム全体で分析し、改善の優先順位を決めます。

ポイントは、課題の深掘りよりも、次に何を修正するかを決めることです。

改善サイクルでは、1回のテストで完璧を目指す必要はありません。

小さな検証を繰り返しながら、ユーザーの行動データに基づいて体験を磨き上げていきます。

この反復こそがUXデザインの核心です。

仮説と検証を短いサイクルで回すことで、チームは「事実に基づく設計判断」ができるようになります。

最終的に、ユーザビリティテストは「ユーザーに聞く」ではなく「ユーザーから学ぶ」工程です。

UXデザインを継続的に改善する文化を組織に根づかせることで、サービス全体の体験価値が自然に進化していきます。

UXデザインの具体例

ここまでの章で、UXデザインの考え方と設計プロセスを理解しました。

次は、実際に多くのユーザーに支持されている企業やサービスがどのようにUXを活かしているかを見ていきます。

成功しているプロダクトは、単なるデザインの工夫ではなく、「ユーザーの心理と行動」を徹底的に読み解いた設計が共通しています。

この記事では代表的な6つの事例を取り上げます。

これらの事例は、業種やサービス特性は異なりますが、共通して「ユーザーの行動ストレスを最小化」し、「体験価値を最大化」する工夫が施されています。

それぞれのUXデザインを分析しながら、どのように応用できるかを学んでいきましょう。

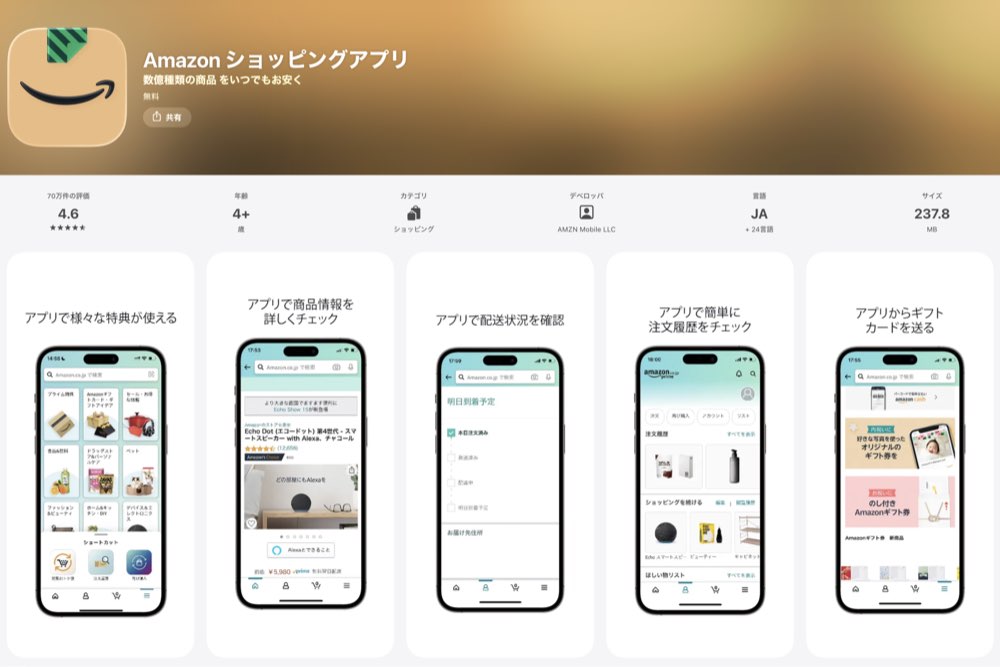

① Amazon:レコメンド機能とUX戦略

AmazonのUXデザインは、ユーザーが「探さずに出会える」体験を軸にしています。

代表的なのが購買履歴や閲覧データをもとにしたレコメンド機能です。

「あなたへのおすすめ」や「この商品を買った人は~」など、ユーザーの行動を先読みして商品を提示する仕組みは、時間短縮と発見の楽しさを両立させています。

この設計の特徴は、購買前から購入後まで一貫した体験が続く点にあります。

たとえば、購入後に「関連アクセサリー」や「補充商品」を自然に提案することで、ユーザーは考えずに快適に買い物が進む状態になります。

UXの観点では、思考負担を最小化し、行動の流れを止めない設計と言えます。

一方で、過剰な提案は「押し付け」と感じさせる恐れがあります。

Amazonはそのリスクを避けるため、学習アルゴリズムを継続的に調整し、関連性の高い情報のみを表示しています。

「必要なものが自然に見つかる」という体験が、Amazonを支えるUXデザインの本質です。

② メルカリ:初回出品フロー

メルカリのUXデザインは、「誰でも簡単に売れる」という体験を実現することに特化しています。

特に初回出品のフローは、ユーザーの心理的ハードルを徹底的に下げる設計が特徴です。

初めてでも迷わず操作できる導線と、成功体験を短時間で得られる構成がUXの鍵になっています。

アプリを開くと「出品」ボタンが常に目立つ位置にあり、撮影から価格設定、出品完了までが数ステップで完結します。

このシンプルさは、操作回数を最小限に抑えた結果であり、UXデザインの「摩擦を減らす」思想が反映されています。

さらに、プレビュー表示で「どう見えるか」を確認できるため、初心者でも安心して出品を進められます。

また、メルカリは初回出品時にチュートリアルやガイドを表示し、行動をサポートします。

このUXデザインによって、ユーザーは学びながら成果を実感できる構造です。

「短時間で成果を得る安心感」がリピート利用を促し、UX全体の満足度を高めています。

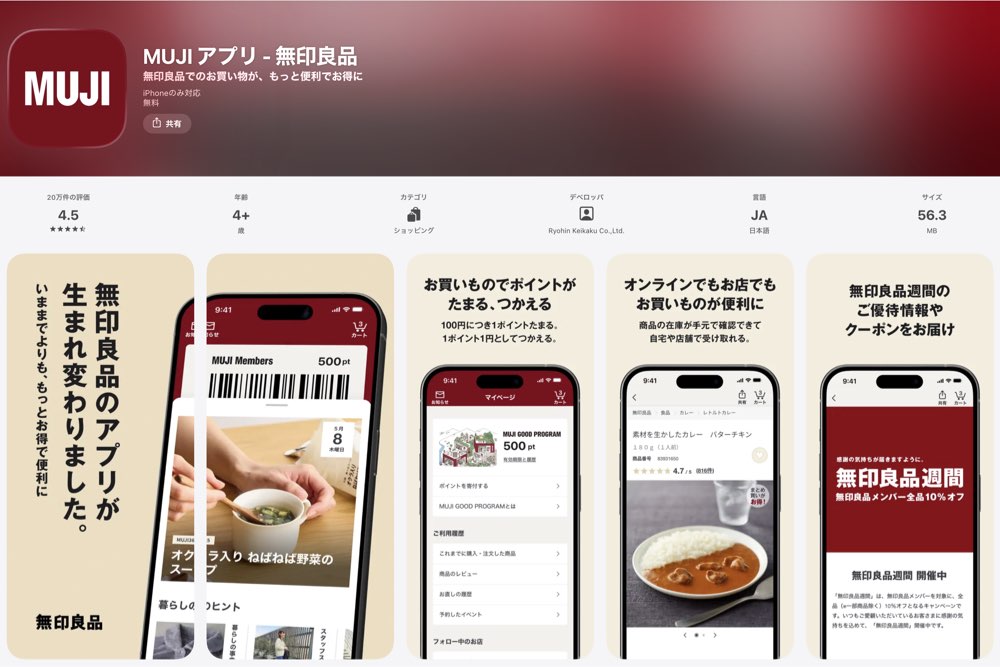

③ 無印良品:アプリのミニマルUXデザイン

無印良品アプリのUXデザインは、ブランドの哲学である「シンプルさ」と「心地よさ」をそのまま体験として再現しています。

過剰な装飾を排除し、必要な情報と機能だけを残すことで、ユーザーが迷わず操作できる設計になっています。

この引き算のデザインこそ、無印良品らしいUXデザインの核心です。

アプリの構造は極めて直感的で、トップ画面に主要機能を集約。

店舗検索、会員証、オンラインストアなどが最短タップで利用できます。

ユーザーは目的を意識せずとも自然に操作でき、ストレスのない体験を得られます。

UIデザインの観点では、余白の多いデザインと読みやすいフォントが特徴的です。

また、UX面で注目すべきは「店舗体験との連動」です。

アプリ上でお気に入り商品を保存し、店舗で確認・購入できる設計は、オンラインとオフラインをつなぐスムーズな導線となっています。

ブランドの世界観を壊さずに利便性を両立したUXデザインとして、多くの企業が参考にすべき好例です。

④ LINE:操作シンプル化によるUX改善

引用元:App Store|LINE

LINEのUXデザインは、「誰でも直感的に使える」を徹底的に追求しています。

リリース当初から一貫して、余計な情報を排除し、主要機能だけを明確に配置する設計を貫いてきました。

このシンプルさの最適化が、国内ユーザー数9,000万人を超える基盤を支えています。

たとえば、メッセージ画面はアイコン・吹き出し・送信ボタンの配置が視覚的に整理され、指の動線が自然に流れるよう設計されています。

一度も説明を受けずに使えるUIデザインは、UXデザインの理想形とも言えます。

加えて、機能追加の際にも、既存導線を崩さず違和感のない更新を重視している点が特徴です。

また、トーク・通話・送金など異なる機能をひとつのアプリで完結させながら、情報の複雑さを感じさせない構成も秀逸です。

操作のシンプル化により、年齢層やデジタル経験を問わず使えるUXを実現しています。

「誰にでもわかる」という明快さが、LINEの資産と言えるでしょう。

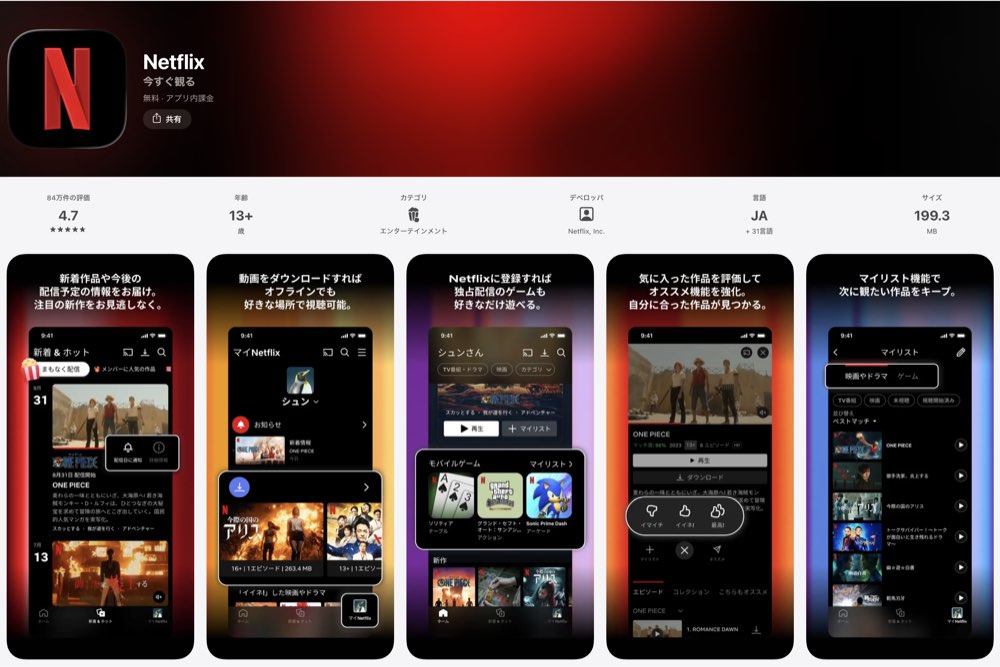

⑤ Netflix:レコメンドシステム

NetflixのUXデザインは、ユーザーの「迷う時間をなくす」ことを最優先に設計されています。

数千本以上の作品を扱いながらも、利用者が自分に合った作品を素早く見つけられるのは、AIによるレコメンドシステムがUXの中心にあるためです。

Netflixは、視聴履歴・再生時間・評価傾向などを学習し、ユーザーごとに最適な作品を自動表示します。

また、サムネイルや作品紹介も個人の好みに合わせて変化するため、「自分のために選ばれている」という感覚が得られます。

このパーソナルなUXによって、ユーザーは検索せずとも次の作品に自然に移行できます。

さらに、再生ボタンまでの導線も短く設計されており、「探す」から「観る」までが最短数秒で完結します。

UXの観点では、行動負担を徹底的に削減し、満足感を即座に得られる設計です。

Netflixはこの仕組みを継続的に改善し、データに基づいた体験最適化を進化させています。

その結果、「使いやすさが離脱を防ぐ」というUXの本質を体現するサービスとなっています。

⑥ スターバックス:アプリのモバイルオーダー

スターバックスアプリのUXは、「待たない体験」を中心に設計されています。

その代表がモバイルオーダー機能です。

利用者はアプリ上で事前に注文と支払いを済ませ、店舗で列に並ばずに商品を受け取ることができます。

このシンプルな体験が、日常のストレスを大幅に軽減しています。

UXデザインのポイントは、ユーザーの行動シーンを想定して設計されている点にあります。

通勤途中や昼休みなど、時間が限られた状況でもスムーズに利用できるよう、画面遷移は最小限に抑えられています。

また、注文履歴からワンタップで再注文できる機能により、リピート体験が自然に促されます。

さらに、アプリ内ではスターバックスリワード(ポイント制度)と連動しており、体験全体が一つのブランド世界観の中で完結します。

このように、UXが行動の最適化とブランド体験の統一を同時に実現している点が特徴です。

利便性と感情価値を両立したUXデザインの好例といえるでしょう。

UXデザインを依頼するときのポイント

UXデザインは自社で完結させるのが難しい領域です。

そのため、専門の制作会社やデザインファームに依頼するケースが増えています。

しかし、依頼の方法を誤ると、意図が伝わらず成果が出にくいプロジェクトになってしまうこともあります。

そこでここでは、UXデザインを外部に依頼する際に押さえるべきポイントを解説します。

これらの4つを順に実践することで、プロジェクトの方向性が明確になり、スムーズな進行が可能になります。

特にUXデザインは定性的な要素が多いため、主観的な議論に陥りやすい領域です。

だからこそ、目的・課題・成果指標を明確に共有することが成功のカギになります。

ポイント① 事前に課題を整理しておく

外部に依頼する際に最も重要なのは、依頼前に自社の課題を明確化しておくことです。

目的が曖昧なまま依頼すると、方向性がずれた設計になりやすく、成果物が期待と異なる結果を招きます。

まず整理すべきは「現状の課題」と「理想の状態」のギャップです。

たとえば「離脱率が高い」「CVRが低い」「ユーザーから使いにくいという声がある」など、定量・定性の両面で現状を可視化します。

そのうえで、「どの体験を改善したいのか」を具体的に定義することが大切です。

課題整理の際は、社内関係者の認識をそろえることも忘れてはいけません。

マーケティング、開発、営業など部署によってUXの捉え方が異なるため、共通の目標を言語化して共有しておきましょう。

外部パートナーにとっても、明確な課題定義があることで、設計方針をスムーズに立てることができます。

課題を正確に定義できるかどうかが、依頼成功の第一歩になります。

ポイント② UI / UXデザインに強い制作会社を選ぶ基準を決める

制作会社を選ぶ際は「見た目のデザインが得意」かどうかではなく、「ユーザー体験を設計できるか」を基準に判断することが重要です。

まず確認すべきは、リサーチと検証のプロセスを重視しているかです。

単なるデザイン制作ではなく、ユーザーインタビューやデータ分析を踏まえて課題を特定し、改善提案まで行う会社を選びましょう。

また、UXデザインからUIデザイン、プロトタイプ開発、テスト改善までを一貫して対応できる体制があるかも重要なポイントです。

次に、担当デザイナーやディレクターの実績を確認します。

過去のプロジェクトでどのようにUX課題を解決したのかを具体的に説明できる会社は信頼できます。

「どんなツールを使っているか」よりも、「どのように意思決定しているか」に注目すると判断しやすいでしょう。

選定時は価格よりも、成果を生み出せる設計思考を持つパートナーを選ぶことが成功への近道です。

ポイント③ 依頼内容を明確に伝える

外部に依頼する際は、「何をどこまで依頼するのか」を具体的に伝えることが不可欠です。

UXデザインは抽象度が高いため、依頼範囲が曖昧だと、納品後に「想定と違う」というズレが発生しやすくなります。

まずは、依頼の目的を明確にします。

たとえば「既存アプリの離脱率を下げたい」「新規サービスの体験設計から相談したい」など、目的と期待成果を具体的に共有しましょう。

次に、依頼内容をフェーズごとに整理します。

リサーチ・設計・デザイン・テスト・改善のどこまでを担当してもらうのかを明記することで、双方の責任範囲が明確になります。

加えて、チーム体制や意思決定の流れも共有しておくとスムーズです。

どの段階で確認やレビューを行うかを事前に合意しておくことで、修正や方向転換の負担を最小限に抑えられます。

発注者と制作側が同じ目線で課題を理解できれば、設計の質とスピードは格段に高まります。

ポイント④ プロトタイピングとレビュー

UXデザインの依頼を成功させるには、プロトタイピングと定期的なレビューの仕組みを組み込むことが重要です。

「UXデザインの設計方法」でもご紹介しましたが、設計段階で完成形を一度に作り上げるのではなく、途中段階の仮説を共有しながら進めることで、方向性のズレを早期に防ぐことができます。

プロトタイプは、実際の操作を体験できる試作モデルです。

これを使って社内メンバーや想定ユーザーに触れてもらい、操作のしやすさや導線の自然さを確認します。

フィードバックは定性・定量の両面で整理し、次の設計に反映します。

この検証の繰り返しが、UXデザインの完成度を高める最も効果的なプロセスです。

また、レビューを定期的に実施することで、関係者の認識を揃えられます。

特に経営層や開発チームが早期にレビューに参加することで、後工程の修正コストを大幅に削減できます。「作って終わり」ではなく、「試して改善する文化」を根づかせることが成功の鍵です。

プロトタイプとレビューを通じて、体験の質を定量的に磨き上げる姿勢が求められます。

UXデザイン設計に関するよくある質問

UXデザインを進める中で、多くの担当者が抱く疑問があります。

特に初めてUXデザインを導入する企業では、「どこから始めればいいのか」「どの程度の期間やコストがかかるのか」など、実務的な悩みがつきものです。

ここでは、現場でよく寄せられる代表的な以下の質問を取り上げ、実践的な視点から回答していきます。

これらの2つは、UXデザインを実務に落とし込む際に最も判断が難しいテーマです。

一見シンプルな問いですが、組織体制や目的によって答えは異なります。

そのため、単なる一般論ではなく、現場で意思決定する際に役立つ考え方を中心に解説します。

よくある質問① UIとUXのどちらを優先すべき?

結論から言うと、UXを優先すべきです。

UIは、UXを実現するための手段に過ぎません。

見た目をどれだけ整えても、体験の設計が不十分であれば、ユーザーの満足度は上がりません。

UXは「どんな体験を提供するか」という目的を定義し、UIは「その体験をどのように形にするか」を担います。

たとえば、ボタンの色や位置を整えるのはUIデザインですが、「なぜそのボタンが必要か」を考えるのがUXデザインです。

UXデザインを起点に設計すれば、デザインの一貫性やユーザー導線の自然さが生まれ、結果としてUIデザインの完成度も高まります。

一方で、UXだけに偏ると理想論に陥ることがあります。

そのため、実務ではUXデザインを基盤にしながら、UIデザインで体験を補完するバランスが大切です。

優先順位としてはUXが先、UIが後です。

この順序を守ることで、ユーザーが「使いやすい」と感じるデザインを再現性高く生み出せます。

よくある質問② UX改善にかかる期間と費用は?

期間について、プロジェクトの規模や目的によって大きく異なりますが、一般的なWebサイトのリニューアルであれば、2〜4ヶ月程度が目安です。

リサーチから設計、プロトタイプ作成、テスト改善までを含めた場合、この期間で1サイクルの検証が完了します。

費用面でも、依頼範囲によって大きく変動しますが、部分的なUX改善(導線設計や情報構造の見直し)であれば数十万円規模、新規サービスの体験設計全体を含む場合は100〜300万円程度が一般的です。

ただし、UIデザインや開発が含まれると、総額はさらに増加します。

重要なのは、「UX改善=一度きりの投資」ではない点です。

リリース後もデータ分析やユーザーテストを継続し、改善を回すプロセスこそがUXの本質です。

期間とコストを「改善サイクルの投資」と捉え、段階的に最適化していく姿勢が成果につながります。

まとめ

UXデザインは、単なるデザインではなく、ユーザー体験を通じて事業を成長させる設計思想です。

見た目を整えるUIデザインとは異なり、UXは「ユーザーの行動・感情・目的」を理解し、最適な体験を提供する仕組みをつくることに焦点を当てています。

今回紹介した手順を振り返ると、UXデザインは次の流れで進みます。

このサイクルを継続することで、UXデザインは「一度作って終わり」ではなく「育てる資産」として機能します。

UXデザインを重視する企業ほど、ユーザーとの関係性を長期的に築き、ブランド価値を高めています。

もし自社でのUXデザインや改善に課題を感じている場合は、専門的な視点を持つパートナーに相談するのも有効です。

設計から検証、体験改善までを一貫して支援できるID株式会社では、チームと共創しながら成果につながるUXデザインをご提案しています。

プロジェクトに最適なUX戦略を検討したい方は、ぜひ一度お問い合わせください。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。