コーポレートサイト制作のおすすめ会社12選:選び方も解説

Web / Apps

スタートアップや中小企業にとって、信頼に足る「コーポレートサイトを制作する会社」を選ぶことは、単なるデザイン発注ではなく企業の信用を形にする投資です。特に限られた予算の中で成果を求める場合、制作会社の得意領域や制作体制を見極めることが、ブランド価値の向上と事業成長の両立につながります。本記事では、費用対効果の高い制作会社を客観的基準で比較し、目的別に最適な選択を導く方法を解説します。制作実績の分析からサポート体制まで、意思決定に必要な情報を整理しましょう。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。

東京・神奈川でブランディング会社をお探しの方は、ID INC.の取り組みをご覧ください

この記事で分かること

コーポレートサイト制作のおすすめ会社12選

新しくコーポレートサイトの制作を検討する際、どの制作会社を選ぶかで、サイトの完成度も公開後の成果も大きく変わります。特に、スタートアップや中小企業にとっては、単に見栄えの良いWebサイトをつくるだけでは不十分です。企業のミッションや事業の強みを正しく理解し、採用・営業・広報など複数の目的に対応できる設計力が求められます。

本章では、BtoB領域に強い制作会社、デザインの表現力に優れた会社、マーケティングや運用支援まで対応できる会社など、異なる強みを持つ制作会社を12社ピックアップしました。

ID株式会社

引用元:ID株式会社

ID株式会社は、企業の「らしさ」を抽出し、言語とデザインに落とし込むブランディング型の制作会社です。コーポレートサイトの見た目だけを整えるのではなく、ミッション・ビジョン・バリューの再整理や、誰に何を伝えるべきかという根本設計から伴走します。

採用・営業・広報など目的の異なる情報を一つのサイトに集約する際も、UI / UXの観点から「読みやすさ」「信頼感」を優先した構成に仕上げます。必要に応じてコピーライティング・撮影・CMS実装・公開後のマニュアル整備まで一括で依頼できます。

さらに、公開後はアクセス解析を踏まえた改善提案や、社内運用のアドバイスも受けられる体制です。「作って終わり」ではなく、中長期的に成長させるサイトを求める企業に適しています。

初めてのコーポレートサイト制作や、リブランディングをきっかけに全体を見直したい企業に向いたパートナーです。

株式会社スタジオカレン

引用元:株式会社スタジオカレン

株式会社スタジオカレンは、写真・映像制作に強みを持つクリエイティブチームが中核となり、ビジュアル表現を軸にしたWebサイトを制作する会社です。単なるデザイン制作ではなく、「どのように見せれば世界観やブランド性が伝わるか」という視点でレイアウトや色使いを構築します。

特に、採用サイトやサービス紹介ページなど「印象づくり」が重要な場面で力を発揮します。モデル撮影やインタビューコンテンツを組み込んだページ構成も得意としており、静止画だけでなく動画を活かした導線設計も可能です。

一方で、華やかなデザインだけに偏らず、スマホ閲覧時の読みやすさや更新運用のしやすさにも配慮したUI / UXに仕上げます。必要に応じてブランド全体のトーンや撮影スタイルのガイドライン化も依頼できるため、ビジュアルを軸に一貫性を整えたい企業に適しています。

商品・人柄・空気感など「言葉だけでは伝わりにくい魅力」を表現したい企業に向いた制作会社です。

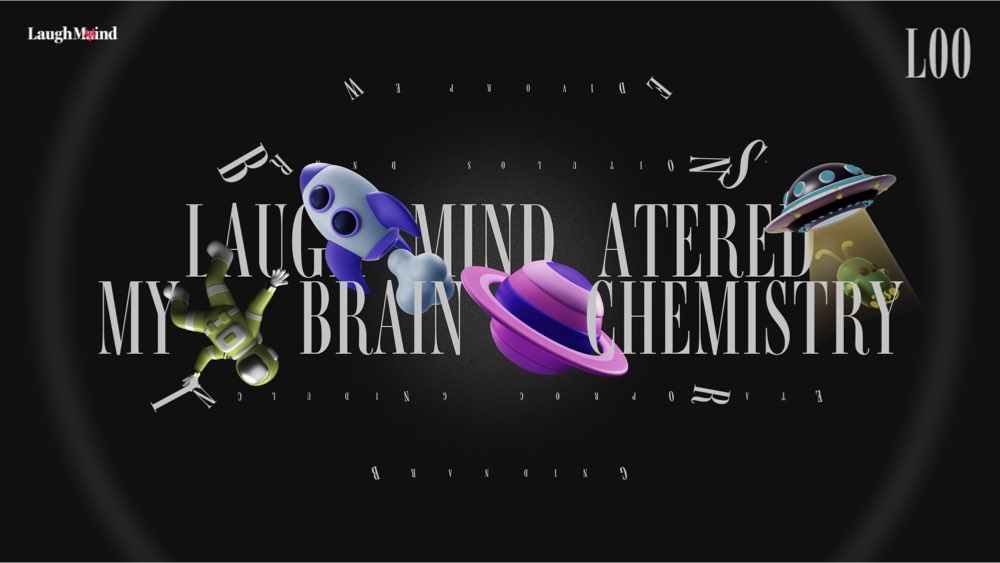

株式会社Laugh Mind

引用元:株式会社Laugh Mind

株式会社Laugh Mindは、戦略設計から制作までを一気通貫で担うWeb制作会社です。要望をそのまま形にするのではなく、「なぜそのサイトが必要なのか」「誰のために存在するのか」という視点で目的を明確にした上でプロジェクトを進めます。単ページ構成のランディングページから中規模のコーポレートサイトまで幅広く対応し、必要に応じてCMS構築やお問い合わせ導線の設計も行います。

制作プロセスでは、掲載する情報を整理する段階から伴走し、構成案やページ遷移図などを用いた進行管理を行うため、制作経験がない担当者でも安心して進めやすい体制です。公開後の保守や文章の追加更新、広告運用などのサポートプランも選択できるため、社内に専門人材がいない企業にも適しています。

デザインは過度な演出を避け、視認性と操作性を重視したシンプルなスタイルが中心です。「情報を正しく届けたいが、自社では要件が整理できない」「外部パートナーに伴走してほしい」という企業に向いた制作会社です。

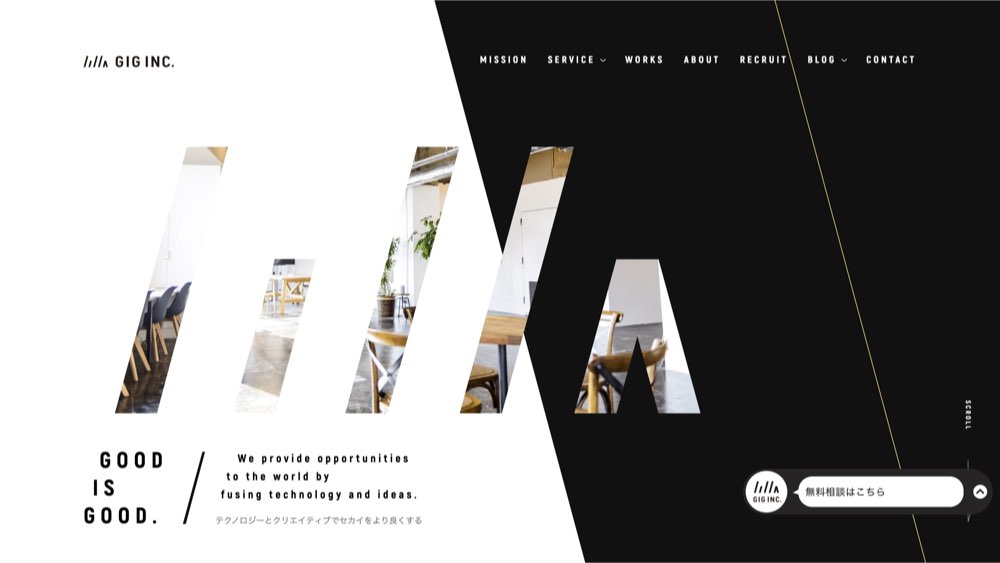

株式会社GIG

引用元:株式会社GIG

株式会社GIGは、デジタルマーケティングとWeb制作を組み合わせた「成果志向型」の制作を強みとする会社です。単なるサイト構築ではなく、アクセス解析・広告運用・SEO設計などを含めた集客視点での改善提案を得意としています。企業のブランドサイトだけでなく、オウンドメディアや採用サイトの構築実績も多く、記事コンテンツと連動した導線設計にも対応できます。

デザインはモダンかつ洗練されたテイストが多く、BtoB・IT・スタートアップ領域との親和性が高い傾向です。FigmaやNotionを活用した進行管理により、制作フローも可視化されており、リモートでのプロジェクト進行にも対応しています。

公開後の運用フェーズでは、KPIを定めた上での定期的な改善サイクルの支援も可能です。社内にWeb担当者がいない企業でも、「戦略から実行まで任せられる制作パートナー」を探している場合に適しています。事業成長に直結するサイトづくりを求める企業に向いた制作会社です。

株式会社ベイジ

引用元:株式会社ベイジ

株式会社ベイジは、BtoB企業向けのコーポレートサイトやサービスサイトに特化した制作会社です。美しいデザインよりも「読みやすさ」「論理的な情報構造」「信頼感のある表現」を重視しており、専門性の高い業界でも正確に価値を伝えるコンテンツ設計を得意としています。特に製造業・IT・SaaS・人材系など、複雑なサービスを扱う企業からの依頼が多い傾向です。

制作プロセスでは、競合分析・顧客インタビュー・カスタマージャーニー整理など、要件定義の段階から深く入り込むスタイルです。単に見た目を整えるのではなく、「誰が・どのページで・どんなアクションを取るか」という導線を前提に構成を決めます。

デザインは装飾を抑えたフラットなスタイルが中心で、余白や文字組みによって知的で安心感のある印象に仕上げます。公開後もアクセスデータをもとに改善提案を行うため、長期的に成果を出し続けたい企業に適しています。論理性や信頼性を重視する企業に適した制作会社です。

株式会社LIG

引用元:株式会社LIG

株式会社LIGは、企画力とデザイン力を両立した総合型のWeb制作会社です。自社でメディア運営やシェアオフィス事業も展開しており、単なる制作会社の枠を超えた多角的な視点からコンテンツ設計を行います。ユーモアのあるコピーや印象に残るビジュアル表現を得意としながらも、企業のトーンに合わせた柔軟なデザイン提案が可能です。

採用サイトやブランドサイトなど「企業の温度感を伝える」案件を多く手がけており、文章・写真・動画を組み合わせた構成に強みがあります。インタビュー記事の制作や採用広報コンテンツの企画も依頼できるため、Webサイト単体ではなく「メディアとしての役割」を求める企業にも適しています。

公開後は、運用のしやすさを考慮したCMSカスタマイズや、記事制作代行を含む運用支援も選択可能です。情報発信を積極的に行いたい企業や、遊び心のあるデザインを取り入れたい企業に向いた制作会社です。

株式会社イッパイアッテナ

引用元:株式会社イッパイアッテナ

株式会社イッパイアッテナは、伝統工芸や飲食・地域産業など「文化やストーリー性の強い商材」を扱う企業のWeb制作に強みを持つ会社です。企業や商品の背景にある想いを丁寧に取材し、それをコピーとビジュアルに落とし込む構成力に定評があります。構築では余白を活かした静かなデザインを採用することが多く、視覚的な派手さよりも「余韻」や「情緒」を重視した表現が特徴です。

写真撮影やテキストのトーンまで一体でディレクションするため、サイト全体の世界観を揃えたい企業に適しています。特に地域産品のブランディングやD2Cの立ち上げ案件では、EC構築やロゴ制作など周辺領域も含めて相談できます。

更新頻度が少ない企業でも扱いやすいように、CMSの構成はシンプルに設計されており、担当者のリテラシーに合わせた運用マニュアルの整備も依頼可能です。単に情報を並べるのではなく「語れるサイト」を求める企業に適した制作会社です。

アイムアンドカンパニー株式会社

引用元:アイムアンドカンパニー株式会社

アイムアンドカンパニー株式会社は、CI・VI開発を含む企業ブランディングとWeb制作の両方に対応できる会社です。コーポレートサイト単体の制作ではなく、ロゴやステートメントの策定から刷新したい企業に選ばれることが多い傾向です。情報設計の段階では、経営者インタビューや社員のヒアリングを通じて企業の思想を明文化し、それを軸にコンテンツ構成を行います。

デザインはシンプルで整然としたスタイルが中心で、金融・士業・人材など「誠実さ」や「安心感」を伝えたい業界と相性が良い印象です。採用ページや会社概要など、定型コンテンツにもストーリー性を持たせた表現を加えるため、形式的な情報だけのサイトになりにくい点も特徴です。

公開後は社内説明用の資料やブランドガイドラインの整備まで依頼できるため、Webサイトをきっかけに社内外のコミュニケーションを整えたい企業に適しています。外部発信と内製化の両方を視野に入れる企業に向いた制作会社です。

株式会社スターラボ

引用元:株式会社スターラボ

株式会社スターラボは、SEOと集客支援に強みを持つWeb制作会社です。単に見た目の良いサイトを作るのではなく、「検索で見つけられること」や「お問い合わせにつながる導線設計」を前提に構築を行います。特に、ビジネスブログやオウンドメディアと連動したコーポレートサイト構成を得意としており、記事制作やキーワード選定を含めたコンテンツ運用も依頼できます。

制作では、情報量の多い企業サイトでも迷わず操作できるように、ナビゲーション設計やカテゴリーの構造化に力を入れています。スマホ表示での読みやすさにも配慮しており、装飾よりも視認性を重視するスタイルです。

公開後は、アクセス解析レポートや改善提案を含む運用支援のプランも選択できるため、社内にWeb担当者がいない企業でも継続的に成果を追いやすい体制です。「お問い合わせ数を増やしたい」「記事を資産化したい」という目的を持つ企業に向いています。

スパイスファクトリー株式会社

引用元:スパイスファクトリー株式会社

スパイスファクトリー株式会社は、DX推進やデジタルサービスの開発支援も手がける、テクノロジー志向の制作会社です。単なるWebサイト制作にとどまらず、業務改善システムや会員サイトの構築など「Webを使った仕組みづくり」まで含めて相談できる点が特徴です。要件整理では、KPIや運用フローを踏まえた上で機能や導線を設計するため、お問い合わせや資料請求以外の目的にも柔軟に対応できます。

デザインはUI / UXを軸に構築されており、アニメーションや動きのある演出を取り入れながらも、情報の見やすさを損なわないバランスを重視しています。SaaSや教育、ヘルスケアなど「新しい価値を伝える必要がある業界」での実績が多い傾向です。

制作後は運用の改善提案や機能追加も同じチームで継続できるため、将来的にWebサイトの拡張を見据えている企業にも適しています。情報発信だけでなく「Webで何かを実現したい」という要望に応えてくれる制作会社です。

株式会社MagicPlus

引用元:株式会社MagicPlus

株式会社MagicPlusは、企画・編集のスキルを活かした「読みたくなるコンテンツづくり」に強みを持つ制作会社です。企業紹介や事業説明をただ掲載するのではなく、読者の視点に立ったストーリー構成で情報を整理し、理解しやすい言葉で伝えることを重視しています。取材を伴うインタビュー記事や特集ページの制作にも対応しており、文章とデザインの両方で企業の温度感を表現できる点が特徴です。

デザインは親しみやすさと信頼感のバランスを意識したスタイルで、派手さよりも「読みやすさ」「情報の伝わりやすさ」を優先しています。採用サイトやブランドストーリーの発信を目的としたサイト構成を得意としており、人の魅力や文化を伝えたい企業と相性が良い印象です。

制作後は更新代行や記事制作も依頼できるため、社内でのコンテンツ発信に課題を抱える企業にも適しています。伝える内容はあるものの「どう表現すべきか分からない」という企業に向いた制作会社です。

株式会社Open Field

引用元:株式会社Open Field

株式会社Open Fieldは、コンサルティング型の制作体制を持つWeb制作会社です。ヒアリングの段階で課題を細かく整理し、「そもそもWebサイトで何を達成すべきか」という目的の再定義からプロジェクトを始めます。制作では、要件が固まっていない状態でも伴走しながら設計を進めるため、Web担当者が初めてのケースでも安心して依頼できる進行スタイルです。

デザインは落ち着いたトーンのものが中心で、視認性と品のある表現を両立しています。構築ではWordPressをベースにしながらも、セキュリティや運用のしやすさに配慮した設計を行うため、更新頻度が高い企業でも使いやすい構成です。必要に応じてフォーム構築や資料ダウンロード機能などのマーケティング要素も組み込めます。

公開後のサポートでは、定期ミーティング形式での改善提案や、コンテンツの追加制作も依頼できるため、社内体制が整っていない企業でも継続的に運用できます。丁寧なコミュニケーションを求める企業に適した制作会社です。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。

東京・神奈川でブランディング会社をお探しの方は、ID INC.の取り組みをご覧ください

コーポレートサイト制作会社の選び方

制作会社を比較する際、料金やデザインだけで判断してしまうと「見た目は良いが成果につながらないサイト」になる可能性があります。重要なのは、どの観点で候補を絞るかをあらかじめ整理し、自社の目的に最も適したパートナーを選ぶことです。本章では、スタートアップや中小企業がコーポレートサイトを依頼する際にチェックすべき5つの基準を解説します。

選び方① 目的に合った実績があるか

制作会社を選ぶ際は、単に「サイトの見た目」ではなく「自社と近い目的を持つ実績があるか」を基準に判断することが重要です。同じコーポレートサイトでも、採用強化を目的とする場合と、お問い合わせ獲得を重視する場合では、構成や導線設計が大きく異なります。制作会社によって得意とする領域が分かれるため、依頼前に「どの目的で制作した実績なのか」を確認しておくとミスマッチを防げます。

さらに、事業フェーズが自社と近いかどうかも判断材料になります。スタートアップ向けの制作に慣れている会社であれば、スピード感を保ちながら仮説検証型で進める提案が期待できます。一方、老舗企業や中堅企業の実績が多い会社であれば、沿革の見せ方や信頼性重視の構成に強い傾向です。

実績の見方のポイント

実績の方向性が自社と一致していれば、完成したサイトの質だけでなく、制作プロセスそのものもスムーズになります。

選び方② 予算感と費用体系が合っているか

コーポレートサイトの制作費用は、制作会社ごとに料金体系が大きく異なります。ページ数や機能で金額が決まる会社もあれば、戦略設計や撮影などを含んだパッケージ型で提示する会社もあります。安さだけで判断すると、後から「修正のたびに追加費用が発生する」「スマホ対応やCMSが含まれていなかった」というケースも少なくありません。見積もりを比較する際は、金額だけでなく「どこまでの範囲が含まれているか」を確認することが重要です。

また、予算に応じて提案内容を柔軟に調整してくれるかどうかも判断材料になります。限られた予算でも成果を出す方法を考えてくれる制作会社であれば、ページ構成の優先度を整理しながら、段階的な公開や後から拡張できる構成にしてくれます。

見積もりで確認すべき項目

費用感の近さは、制作会社とのコミュニケーションのしやすさにも直結します。予算と期待値にギャップがある場合は、最初の相談段階で正直に伝えておくとスムーズです。

選び方③ 制作後のサポート体制

コーポレートサイトは公開して終わりではなく、更新や改善を重ねながら育てていく必要があります。そのため、制作後のサポート体制がどの程度整っているかを確認しておくことが重要です。公開後のお問い合わせ対応や修正依頼の方法、更新作業を自社で行うのか制作会社に依頼するのかで運用の負荷は大きく変わります。運用担当者がいない場合は、更新代行や定期的な改善提案をセットで依頼できる会社を選ぶと安心です。

サポート内容は会社によって異なり、チャットベースの軽い相談のみ対応するケースもあれば、月次レポートや分析会議までセットになっているケースもあります。単発の修正に対応するスポット型と、保守契約を結ぶ年間サポート型のどちらが適しているかも、事前に判断する必要があります。

サポート体制で確認すべき項目

公開後の安心感は、制作段階の信頼にもつながります。「更新で困らない仕組み」を前提に選ぶことが、長く使えるサイトを作る第一歩です。

選び方④ ヒアリング力と提案力

自社に最適な制作会社を選ぶ際は、デザイン力だけでなく「どれだけ聞き出してくれるか」「どれだけ提案してくれるか」に目を向けることが大切です。要望をそのまま形にするだけでは、客観性のない自己満足型のサイトになる可能性があります。ヒアリングの段階で、自社の強みやターゲットを一緒に整理してくれる制作会社であれば、構成や表現にも芯が通ります。

初回の相談や提案面談では、「質問の深さ」や「課題の整理力」を確認するのが効果的です。こちらが説明しなくても事業の意図を読み取り、複数の選択肢を提示してくれる会社は、制作中の意思決定もスムーズになります。一方で、質問が少なく「言われた通りに作ります」というスタンスの会社は、完成形の精度にも不安が残ります。

提案力を見極めるポイント

選び方⑤ 自社内製か外注か(制作体制)

制作会社によって、デザインや開発をすべて社内で行う場合と、一部の工程を外部パートナーに委託する場合があります。どちらが優れているというわけではありませんが、制作体制によって進行のスピードや柔軟性が変わるため、あらかじめ把握しておくことが重要です。自社内製型の場合、担当者同士の連携がスムーズで意思疎通のズレが少ない一方、スケジュールが混み合うと着手まで時間がかかることがあります。外注型の場合、専門性の高い人材を柔軟にアサインできる反面、ディレクションの質によって完成度が左右される傾向です。

進行中のコミュニケーションも制作体制によって異なります。デザイナーやエンジニアと直接話せる会社であれば、その場で調整ができるため手戻りが少なく済みます。窓口が一人に固定されている場合は、情報伝達のスピードや正確さを確認しておくと安心です。

制作体制で確認すべき項目

コーポレートサイト制作会社の費用相場

制作会社を比較する際、費用相場を理解しておくことは大きな判断材料になります。同じ「コーポレートサイト制作」という項目でも、テンプレートを使った簡易構成と、戦略設計から入るオリジナル構成では費用が大きく異なります。見積もりを比較する際に迷わないためには、「どの制作スタイルがどの価格帯に該当するのか」を把握しておくことが重要です。本章では、代表的な3つの制作パターンに分けて相場感を整理します。

費用相場① テンプレート型(30〜80万円)

テンプレート型は、既存デザインをベースに構成を当てはめる制作方式です。WordPressなどのテーマを活用し、色や写真、テキストを差し替えて仕上げる形が一般的です。オリジナル設計と比べると自由度は下がりますが、その分コストを抑えながら短期間で公開できる点がメリットです。採用情報や事業紹介など最低限の内容を整えるだけでよい場合や、会社設立直後の一次的なWebプレゼンス確保に適しています。

一方で、テンプレートに収まらない要望が増えると、都度カスタマイズ費用が発生し、結果的にオリジナル制作と同等の金額になることもあります。また、他社と似た構成になるリスクがあるため、差別化やブランディングを重視する企業には不向きです。

テンプレート型が向いているケース

費用相場② オリジナル設計型(100〜300万円)

オリジナル設計型は、企業の目的やブランドに合わせて一から情報設計とデザインを作成する制作方式です。トップページの構成や導線設計も自由にカスタマイズできるため、「採用強化」「お問い合わせ増加」「信頼性向上」など、目的が複数あるサイトに適しています。写真撮影やコピーライティングを含めて依頼できるケースも多く、テンプレート型と比べて表現の幅が大きく広がります。

制作プロセスでは、ヒアリングや構成案の段階に時間をかけるため、目的の言語化が不十分な状態でも伴走して整理してもらえる点がメリットです。また、公開後の運用を考慮したCMSの設計や、将来的なページ追加を見据えた拡張性の高い構成にできることも特徴です。

オリジナル設計型が向いているケース

費用相場③ マーケティング戦略込み(300万円〜)

マーケティング戦略込みの制作方式は、Webサイトを単なる情報掲載ではなく「集客装置」として活用したい企業向けのプランです。サイト制作と同時に、SEO設計・広告運用・SNS連携・ホワイトペーパー運用などを含めた導線設計を行い、リード獲得やブランディング効果の最大化を目指します。お問い合わせ数や資料請求数など、KPIを設定した上で制作を進めるため、成果が明確に見えやすい点が特徴です。

制作会社によっては、コンサルティングチームや専属ディレクターが伴走し、公開後も月次レポートや改善ミーティングを通じて継続的な運用支援を行います。初期費用は高くなりますが、広告投資や採用コストを長期的に下げたい企業にとっては、投資回収のしやすいモデルです。

マーケティング型が向いているケース

まとめ

コーポレートサイトの制作は「どの会社に依頼するか」で完成後の成果が大きく変わります。料金やデザインだけで判断するのではなく、実績の方向性・目的の理解度・運用の支援体制などを含めて比較することが重要です。本記事で紹介した制作会社は、それぞれ得意領域が異なるため、候補を検討する際は「自社が何を優先したいか」を明確にして選ぶことをおすすめします。

制作会社を比較する際に押さえておきたい視点

理想的な制作会社は「外部の協力会社」ではなく、「長く伴走してくれるパートナー」です。候補選びで迷った場合は1社に絞るのではなく、複数社へ相談しながら判断の軸を固めていくのが確実です。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。