ブランディング戦略とは?メリットやフレームワーク、注意点も解説

Branding

企業が持続的な成長を遂げるには、戦略的な視点からブランド価値を確立・強化する仕組みが不可欠です。近年、商品やサービスの選択肢が拡大し、市場の競争環境は急速に変化しています。単なるロゴやデザインの刷新だけでは、消費者や取引先から選ばれる存在にはなりません。自社がどのような「らしさ」を持ち、どの顧客層に、どのような価値を一貫して提供していくか──この方針を論理的に設計・運用する「ブランディング戦略」が、企業経営の根幹を支えています。さらに、この戦略は利益率の向上やコスト削減、ブランドロイヤルティの強化、資金調達力の増大など、経営全般に波及効果をもたらします。本記事では、ブランディング戦略の基本的な考え方から、フレームワーク活用、推進プロセス、実務上の注意点までを包括的に整理します。

この記事で分かること

- ブランディング戦略の定義と重要性

- 得られるメリット・導入効果

- 実践プロセスと代表的なフレームワーク

- 失敗を防ぐポイント

AI活用で理念や価値を一気に可視化し、ブランド戦略からCI・VI設計まで一貫対応可能です。中小企業やスタートアップでも、最小限のリソースで最大効果を得たい方にぴったり。今すぐ無料相談・資料請求で、ブランド構築の第一歩を。

ブランディング戦略とは

ブランディング戦略とは、ブランドの効果を最大限に引き出すために、何をすべきか、どのような順序で進めるかを計画的に設計し、実行していく考え方です。単にブランドの見た目や発信を工夫するのではなく、認知度や価値を高めるために自社の立ち位置や目指す姿を把握し、戦略的に具体策へ落とし込みます。戦略なしで活動を進めると、行き当たりばったりになり、成果が出にくくなります。

また、施策やメッセージがバラバラになれば、一貫性のないブランドとなり、顧客の心にも残りません。定量的な市場調査やフレームワークをもとに施策を組み立てることで、ブランドの持つ本来の力を最大化できます。ブランド推進の全体像を描き、計画的に活動することがブランディング戦略の本質です。

ブランディング戦略のメリット

ブランディング戦略を導入することで、企業やサービスは競争の激しい市場でも自社の存在感を高め、継続的な成長を目指すことができます。

ここでは、ブランディング戦略によって得られる代表的なメリットを6つの観点から解説します。

- ブランドロイヤルティの向上

- 他社との差別化が可能

- 認知度が上がる

- コスト削減

- 利益率が上がる

- 資金調達しやすくなる

メリット① ブランドロイヤルティの向上

ブランドロイヤルティとは、顧客が同じブランドを継続的に選び続けてくれる状態を指します。これは単なる繰り返し購入という行動面だけでなく、「このブランドなら信頼できる」「自分に合っている」といった愛着や信頼、つまり心理的な忠誠心が含まれます。そのため、他に似た商品やサービスがあっても、あえて自社ブランドを選び続けてくれるファン層が増えることが、ブランドロイヤルティの高い状態と言えます。

また、ブランドロイヤルティが高い顧客が多いほど、リピーターが増え、価格競争に巻き込まれにくくなり、口コミや紹介による新規顧客の獲得コストも下がります。つまり、ブランドロイヤルティは企業にとって大きな経済的メリットをもたらす要素でもあります。

メリット② 他社との差別化が可能

ブランディング戦略を徹底することで、企業やサービスの独自性を市場に強く打ち出すことができます。多くの市場では、商品やサービスそのもののスペックや機能での差がつきにくくなっています。その中で、「このブランドらしさ」による体験や価値が、他社との明確な違いとなります。たとえば、顧客が商品を選ぶ際に「機能は似ているが、この会社の雰囲気や世界観が好き」と感じれば、価格や機能だけでは生まれない優位性が生まれます。これにより価格競争に巻き込まれにくくなり、自社のポジションを確立しやすくなります。結果的に、指名買いが増える、競合との差が明確になる、長期的な競争力を維持できるという好循環が生まれます。他社と「比べられにくい存在」になれるのが、ブランディング戦略の大きな魅力です。

メリット③ 認知度が上がる

ブランディング戦略を実施することで、企業やサービスの認知度が確実に高まります。市場には多くの競合が存在し、単に良い商品やサービスを提供するだけでは顧客の記憶に残りにくいのが現実です。しかし、ブランドの一貫した世界観やメッセージを発信し続けることで、ターゲットとなる顧客に対して強く印象づけることが可能です。さらに、ロゴやカラー、キャッチコピーなど視覚的な要素を統一して活用することで、SNSやWeb、広告、店舗など、どの接点でも「そのブランドらしさ」が想起されやすくなります。結果として「この会社はよく見る」「〇〇といえばこのブランド」と思い出してもらえる頻度が上がり、新規顧客の獲得やリピート率の向上にもつながります。ブランディングは、長期的な認知拡大のための強力な武器になります。

メリット④ コスト削減

ブランディング戦略を継続することで、マーケティングや営業活動にかかるコストを抑えやすくなります。理由は明確です。ブランドの認知度や信頼感が高まるほど、顧客は自発的に商品やサービスを選んでくれるようになり、無理な広告投資や過度な値引きなどの費用が減ります。また、「〇〇と言えばこの会社」と認識されることで、競合との価格競争に巻き込まれにくくなり、無駄な販促費用も抑制できます。さらに、社内でもブランドの世界観や方針が明確になることで、デザインやメッセージの統一が進み、制作コストや運用コストも効率化できます。短期的な費用対効果だけでなく、中長期的な経営の安定化や、投資効率の向上にも直結するのが、ブランディング戦略によるコスト削減の大きなメリットです。

メリット⑤ 利益率が上がる

ブランディング戦略を着実に進めることで、企業やサービスの利益率向上が期待できます。ブランドへの信頼や共感が高まると、顧客は単なる価格や機能だけでなく「そのブランドであること」に価値を見出すようになります。結果として、安易な値引きや価格競争に頼らずとも商品やサービスが選ばれやすくなります。加えて、「このブランドなら安心」「他と比べて特別」と感じた顧客は、多少高い価格でも納得して購入しやすくなります。これにより、売上だけでなく1件当たりの利益も高まり、企業全体の収益構造が強化されます。ブランドの力で高付加価値化が実現できる点が、ブランディング戦略の大きな特長です。価格以外の価値が確立されることで、安定した経営基盤の構築にもつながります。

メリット⑥ 資金調達しやすくなる

ブランディング戦略を推進することで、資金調達のハードルが大きく下がります。なぜなら、投資家や金融機関は数字だけでなく、企業の将来性や社会における存在意義を重視する傾向が強まっているからです。しっかりとしたブランド戦略がある企業は、ミッションやビジョンが明確で一貫性があり、経営陣やチームが同じ方向を向いて事業を進めていると評価されます。その結果、事業計画に説得力が生まれ、投資や融資の判断材料として高く評価されやすくなります。また、ブランド力が高い企業は認知度も高まりやすく、調達活動自体も効率的に進めやすくなります。ブランドの価値が社内外で明確になっていることは、持続的な成長を目指す企業にとって大きな資産となります。

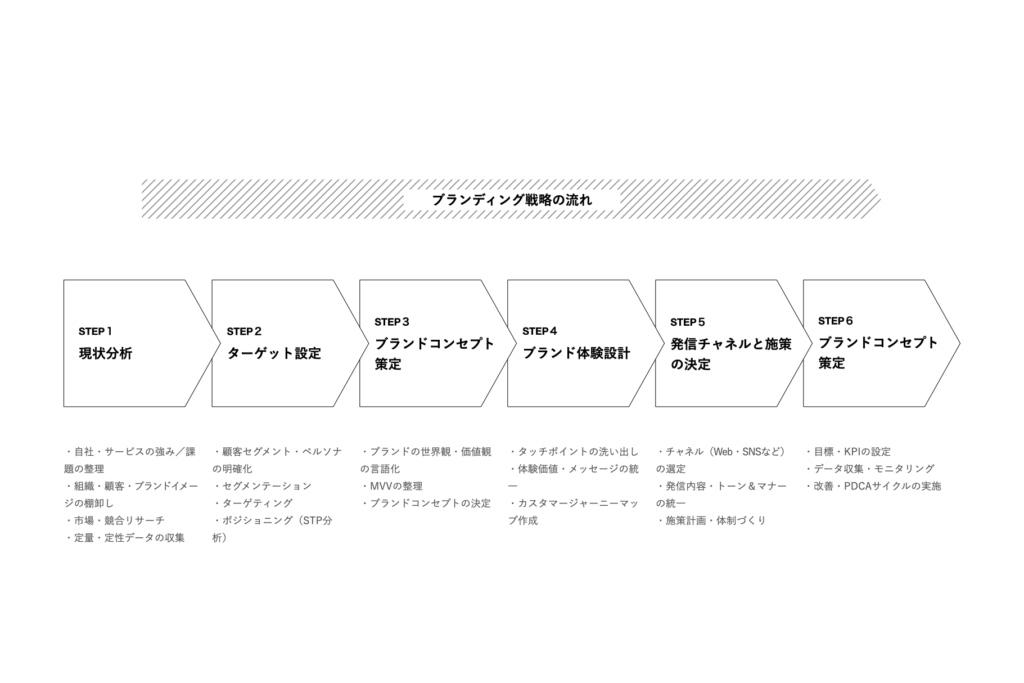

ブランディング戦略の流れ

ブランディング戦略を効果的に実行するためには、明確な手順に沿って段階的に進めていくことが重要です。

ここでは、基本となる6つのステップに整理して流れを解説します。

- 現状分析

- ターゲット設定

- ブランドコンセプト策定

- ブランド体験設計

- 発信チャネルと施策の決定

- 効果測定と改善

各ステップごとに押さえるべきポイントを把握し、自社の状況に合わせて柔軟に運用していきましょう。

流れ① 現状分析

ブランディング戦略の第一歩は、自社やサービスの現状を客観的に把握することです。現状分析では、まず社内外の視点から「何が強みで、どこに課題があるのか」を明確にします。自社の商品やサービス、組織体制、顧客との関係、現在のブランドイメージや認知度を洗い出し、事実ベースで整理します。さらに、競合や業界動向のリサーチも欠かせません。競合他社のブランド戦略やポジショニング、市場トレンドも分析し、自社が市場でどの位置にいるのか、どんな差別化が可能かを見極めます。現状把握が甘いまま戦略を立ててしまうと、的外れな施策につながりやすいため、定量データと定性ヒアリングの両方から多角的に分析することが成功のポイントです。最初のこの分析工程が、以降すべてのブランド活動の土台となります。

流れ② ターゲット設定

ブランディング戦略において、ターゲット設定は極めて重要なステップです。誰に価値を届けたいのかが曖昧なままだと、ブランドの方向性やメッセージがぼやけてしまい、成果につながりません。まずは自社の商品やサービスを必要とする顧客像をできるだけ具体的に描き出します。年齢、性別、職業、価値観、ライフスタイルなどの基本属性だけでなく、どんな悩みや期待を持っているのか、なぜ自社を選ぶのかを深掘りします。市場を細分化し(セグメンテーション)、注力する層を決め(ターゲティング)、そのターゲットにとって自社がどのような存在なのか位置付ける(ポジショニング)という一連の流れが効果的です。明確なターゲット設定は、発信するメッセージや提供する体験の軸をぶらさないための前提となり、競争市場での成功確率を大きく高めます。

流れ③ ブランドコンセプト策定

ターゲットが明確になったら、その顧客に「どう思われたいか」「どんな価値を届けたいか」を軸に、ブランドのコンセプトを策定します。ブランドコンセプトは、企業やサービスの「らしさ」を一言で表現し、社内外に一貫して伝えるための指針となります。単なるキャッチコピーではなく、ブランドの世界観や目指す姿、価値観を反映した内容が求められます。この段階でミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を整理する企業も多く、チーム全員が同じ方向を向くためにも重要です。コンセプトが曖昧だと、ロゴや広告、サービス内容の設計も迷走しやすくなります。ターゲットの共感を得られる「言葉」や「イメージ」を定義し、社内向け・顧客向けともに共有しましょう。ブランドの成長や変化にも対応できる柔軟性を持ったコンセプト設計がポイントです。

流れ④ ブランド体験設計

ブランド体験設計とは、顧客がブランドと接触するあらゆる場面で、どのような体験をしてもらうかを計画する工程です。ここでは、WebサイトやSNS、店舗、商品パッケージ、カスタマーサポートなど、顧客とブランドが出会うすべての「タッチポイント(接点)」を整理します。タッチポイントごとに提供する価値やメッセージを統一し、一貫した世界観を体験してもらうことが重要です。また、体験設計には顧客の視点に立つことが欠かせません。例えば、どんな気持ちでブランドと出会い、どのように関係を深めていくのかを時系列で可視化する「カスタマージャーニーマップ」の活用も有効です。これにより、接点ごとの課題や改善点を発見しやすくなります。ブランド体験が揃っていると、顧客満足度が向上し、ブランドへの信頼や愛着が高まります。

流れ⑤ 発信チャネルと施策の決定

ブランド体験を設計した後は、どのメディアや手段を使って情報を発信するか、具体的なチャネルと施策を決めます。発信チャネルには、Webサイト、SNS、メールマガジン、オンライン広告、紙のパンフレット、イベント、店舗など、オンライン・オフラインを問わず多岐にわたります。大切なのは、ターゲット顧客がよく利用するチャネルを選び、最適なタイミング・内容でメッセージを届けることです。また、チャネルごとにブランドイメージやトーン&マナーを統一することで、どこで触れても「同じブランドだ」と感じられる一貫性が生まれます。施策の選定では、リソースや予算も考慮し、優先順位をつけて取り組むことがポイントです。発信の計画と運用体制を整えれば、ブランドの認知拡大やファンの獲得につながります。

流れ⑥ 効果測定と改善

ブランディング戦略は実行して終わりではありません。効果測定と改善のステップが非常に重要です。施策ごとに目標やKPI(指標)を設定し、SNSでの反応やWebサイトのアクセス数、ブランド認知度や顧客満足度、売上などを定期的にチェックします。結果を数値で把握するだけでなく、顧客や従業員からの声も収集し、定性的な評価も行いましょう。効果測定の過程で、ブランドイメージがターゲットに正しく伝わっているか、不足やズレがないかを確認します。もし期待通りの成果が得られなければ、施策や発信内容の見直し・再設計を行い、柔軟に改善を重ねることが成功のカギです。ブランディングは継続的に育てていく活動なので、PDCAサイクルの運用が重要になります。

AI活用で理念や価値を一気に可視化し、ブランド戦略からCI・VI設計まで一貫対応可能です。中小企業やスタートアップでも、最小限のリソースで最大効果を得たい方にぴったり。今すぐ無料相談・資料請求で、ブランド構築の第一歩を。

ブランディング戦略に役立つフレームワーク

ブランディング戦略を効果的に進めるためには、客観的な分析や設計を助けるフレームワークの活用が不可欠です。代表的なものとして以下の5つ「SWOT分析」「カスタマージャーニーマップ」「3C分析」「PEST分析」「ポジショニングマップ」などがあり、それぞれの目的や特徴を理解して使い分けることで、ブランドの強みや差別化ポイントを明確にできます。

- SWOT分析

- カスタマージャーニーマップ

- 3C分析

- PEST分析

- ポジショニングマップ

フレームワークを正しく使い、現状把握から戦略設計まで一貫したブランドづくりを目指しましょう。

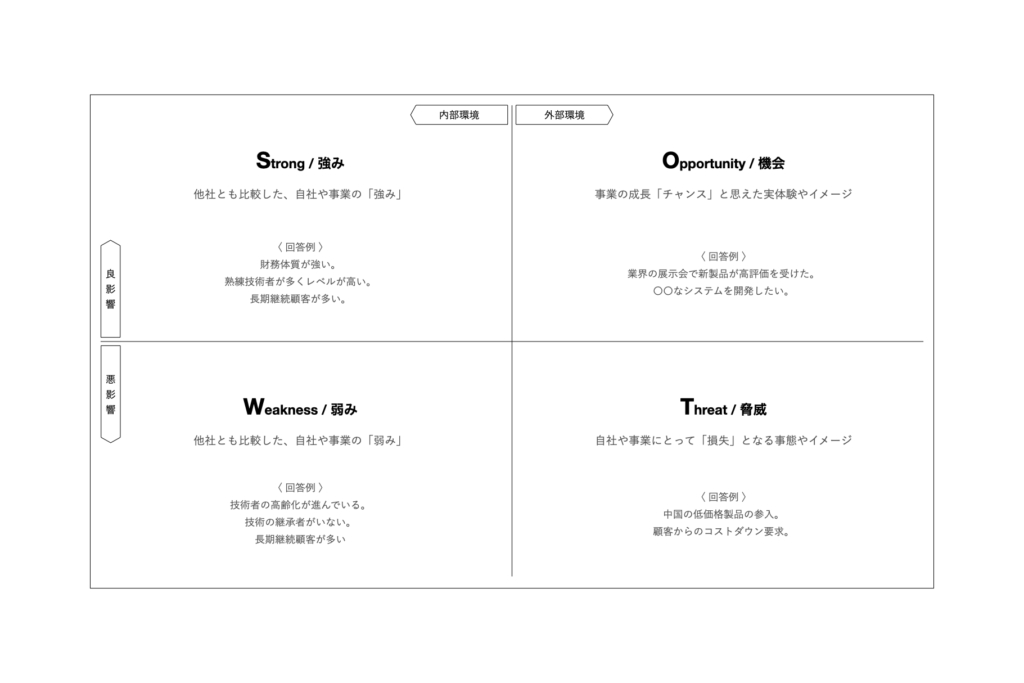

SWOT分析

SWOT分析は、企業やサービスの現状を「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」の4つの視点から整理するフレームワークです。強みと弱みは社内の要素、機会と脅威は外部環境を意味します。ブランディング戦略においては、まず自社が持つ独自の価値や得意分野を把握し、それを市場の機会とどう結びつけるかを考えることが重要です。同時に、競合他社と比較してどの部分に課題があるか、将来的なリスクや外部からの影響も分析します。この分析を通じて、自社ならではのブランドの立ち位置や差別化ポイントが明確になり、戦略に説得力が生まれます。SWOT分析を定期的に見直すことで、変化する市場環境にも柔軟に対応できるのが大きなメリットです。

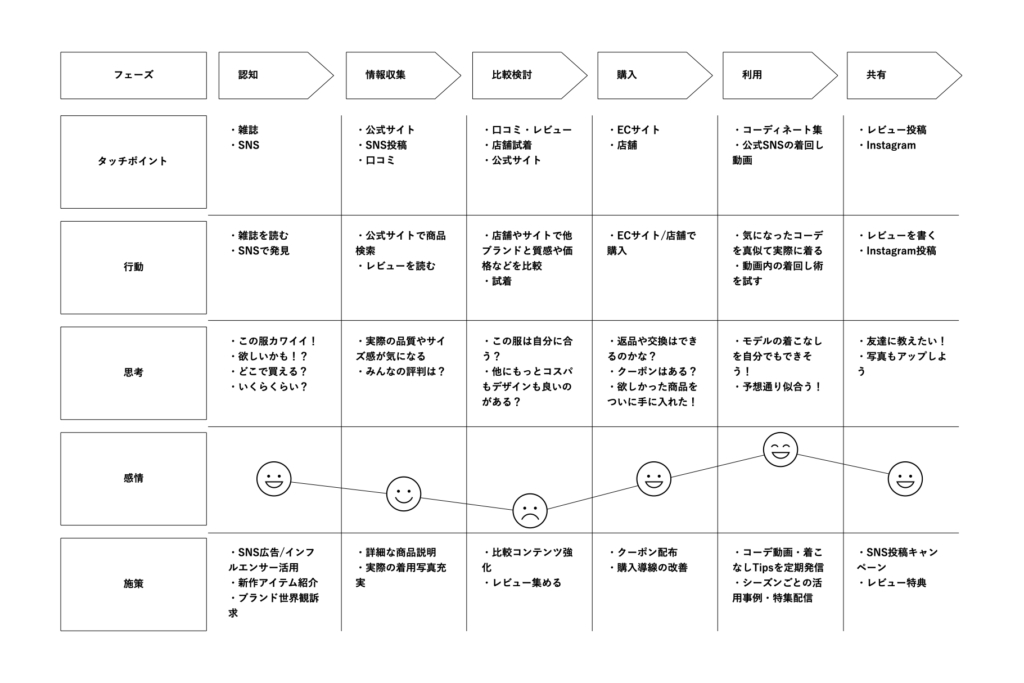

カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップは、顧客がブランドとどのように出会い、購入やファン化に至るまでの一連のプロセスを可視化するフレームワークです。顧客の行動や心理、タッチポイントを時系列で整理することで、ブランド体験の全体像を把握しやすくなります。例えば、広告を見て商品を知り、Webサイトで調べ、実際に購入し、アフターサービスを受ける、といった各段階ごとに、顧客がどんな期待や不安を持ち、どのような印象を抱くのかを洗い出します。この作業により、顧客の満足度やブランドへの信頼を高めるための具体的な改善点を発見できます。カスタマージャーニーマップを活用することで、ブランド体験の質を全方位で高め、長期的な顧客ロイヤルティの向上に役立ちます。

3C分析

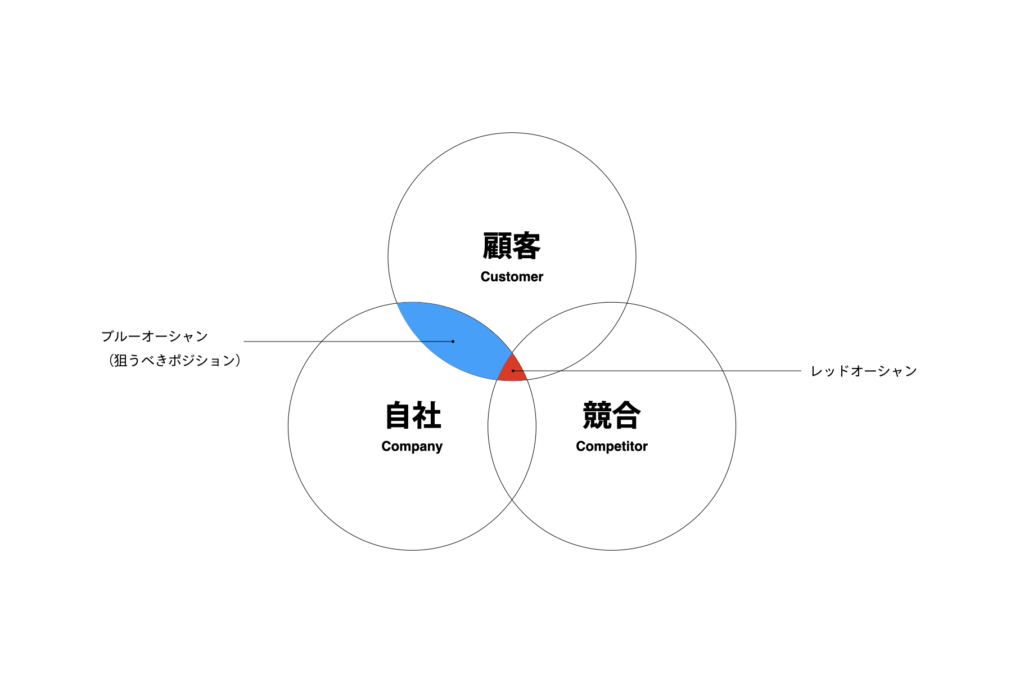

3C分析は「Customer(顧客)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」という3つの視点から市場環境を分析するフレームワークです。ブランディング戦略では、まずターゲットとなる顧客のニーズや価値観、行動特性を明確にし、どのような体験や価値が求められているかを把握します。次に、自社の強みや独自性、課題点を整理し、ブランドとして何を打ち出すべきかを検討します。最後に、競合他社の動向やブランド戦略、市場での立ち位置を調査し、差別化ポイントや自社の優位性を見出します。この3つの要素を横断的に分析することで、「誰に、何を、どのように届けるか」を戦略的に設計できるのが3C分析の強みです。

加えて、近年は「レッドオーシャン」と「ブルーオーシャン」という市場の捉え方も重要です。

レッドオーシャンは既存市場の中で多くの競合がひしめく「激戦区」を指し、価格競争や差別化が必須の状態です。一方、ブルーオーシャンは競合が少なく、これまでにない新しい市場や価値を生み出せる「未開拓領域」を意味します。

3C分析を活用することで、自社が今どちらの市場にいるのか、あるいはブルーオーシャンを目指せるポジションがないかを見極めることも可能です。市場の変化に応じて定期的に見直すことで、より実効性のあるブランド戦略が実現できます。

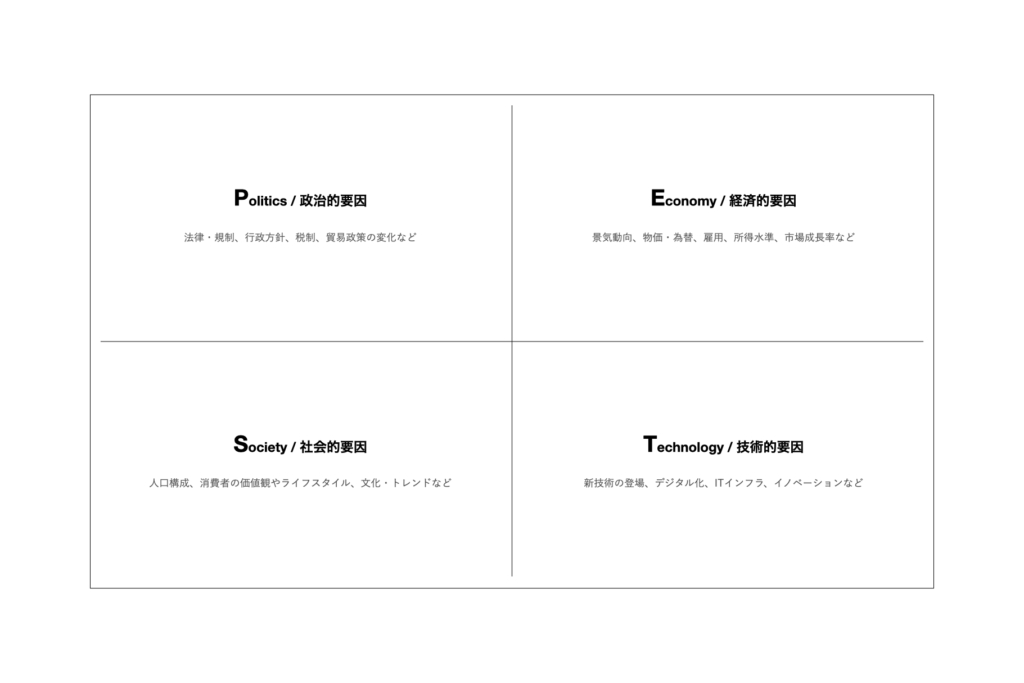

PEST分析

PEST分析は、外部環境の変化を「政治(Politics)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」の4つの視点から体系的に把握するフレームワークです。ブランディング戦略では、自社や市場を取り巻くマクロな環境要因がブランドにどのような影響を与えるかを整理する際に有効です。例えば、法律や規制の改定、経済状況の変化、消費者の価値観の移り変わり、新しいテクノロジーの登場などが該当します。PEST分析を活用することで、将来的なリスクやチャンスを早期に捉え、柔軟かつ適切にブランド戦略を見直すための材料を得られます。外部環境の変化に強いブランドを育てるには、こうしたマクロ視点の分析が欠かせません。

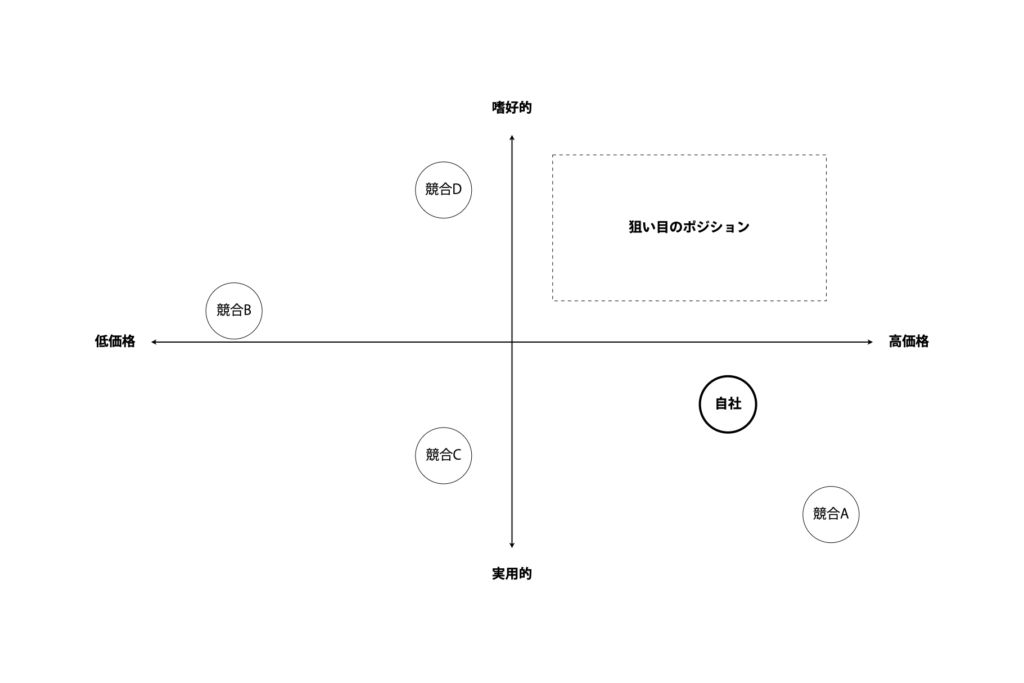

ポジショニングマップ

ポジショニングマップは、競合他社と自社ブランドを比較しながら市場での立ち位置を視覚的に整理するフレームワークです。縦軸・横軸に重要な評価項目(価格、品質、デザイン、利便性など)を設定し、主要なブランドや商品をマップ上に配置します。これにより、どの領域が競争の激しいゾーンか、どの領域が空いているかを一目で把握できます。自社ブランドが「どのポジションを目指すべきか」「どんな差別化ポイントが有効か」の発見につながります。また、ポジショニングマップはターゲット層ごとに軸を変えて複数作成することも可能で、STP分析と組み合わせて使うとより効果的です。客観的にブランドの強みや課題を可視化し、戦略的な意思決定の根拠となるツールです。

AI活用で理念や価値を一気に可視化し、ブランド戦略からCI・VI設計まで一貫対応可能です。中小企業やスタートアップでも、最小限のリソースで最大効果を得たい方にぴったり。今すぐ無料相談・資料請求で、ブランド構築の第一歩を。

ブランディング戦略の注意点

ブランディング戦略を推進する際には、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。効果的なブランド構築のためには、短期的な成果や見た目の良さだけにとらわれず、ブランドの本質や顧客との関係性を意識した運用が求められます。

ここでは、よくある失敗や課題の例を3つ挙げ、その解決策も併せて解説します。

- 短期的成果に偏らない

- ブランドと実態の乖離

- ターゲットの不明確さ

これらの注意点を踏まえ、長期的なブランド価値の向上を目指しましょう。

注意点① 短期的成果に偏らない

ブランディング戦略を進めるうえで最も注意すべきなのは、短期的な成果や数値目標ばかりにとらわれてしまうことです。たしかに売上や問い合わせ数など、すぐに効果が見える指標は重要ですが、ブランドの価値や信頼は一朝一夕では育ちません。短期間で成果を求めすぎると、安易な値下げキャンペーンや流行に流された施策に偏りがちです。その結果、本来伝えたいブランドの世界観や独自性が弱まり、長期的な顧客ロイヤルティの獲得が難しくなります。ブランディング戦略は、積み重ねによる信頼の構築がカギです。短期施策と中長期的なブランド構築をバランスよく運用することが、持続的な成果につながります。焦らず継続する姿勢がブランド価値を最大化するポイントです。

注意点② ブランドと実態の乖離

ブランディング戦略では、掲げたブランドイメージやメッセージと、実際のサービス内容や企業活動にギャップが生まれることが大きなリスクとなります。見た目や広告で魅力的なイメージを打ち出しても、実態が伴っていなければ、顧客や取引先からの信頼を一気に失う可能性があります。たとえば「顧客第一主義」を掲げているのに対応が遅い、「品質重視」と発信しながら製品トラブルが多いといったケースです。このような乖離が生じると、ブランドへの期待値が裏切られ、SNSや口コミで悪い評判が拡大する恐れもあります。対策としては、現場の実態や従業員の意識とブランド方針を常にすり合わせることが不可欠です。ブランドが約束する価値を本当に実現できているか、定期的なチェックと改善が信頼維持のカギとなります。

注意点③ ターゲットの不明確さ

ブランディング戦略が失敗しやすい大きな理由のひとつが、ターゲットがあいまいなまま進めてしまうことです。「誰に向けて」「どんな価値を届けるか」が不明確だと、ブランドの方向性やメッセージがぶれてしまい、誰の心にも響かない結果になりがちです。自社の商品やサービスを利用してほしい理想の顧客像を具体的に定義しないと、発信内容や体験設計もバラバラになります。例えば、若年層向けと大人向けでは伝える言葉やデザインのトーンも全く異なります。ターゲットの不明確さは社内の意思統一も妨げるため、結果的に施策が場当たり的になりやすいというデメリットもあります。ターゲットを明確に定め、そのニーズや期待に合わせてブランドの発信や体験を設計することが、成果を生み出すための前提です。

まとめ

ブランディング戦略は、単なるロゴや見た目だけでなく、企業やサービスの本質的な「らしさ」を明確にし、顧客や市場に継続的に伝え続けるための長期的な取り組みです。強いブランドは、ロイヤルティ向上や差別化、コスト削減、利益率の向上など、多くのメリットをもたらします。その一方で、短期的な成果にとらわれたり、ブランドと実態が乖離したり、ターゲットが曖昧なままでは戦略の効果を最大限に発揮できません。正しい手順とフレームワークを活用しながら、自社に合ったブランドの設計図を描き、定期的な見直しと改善を重ねることが成功のカギです。あなたの会社やサービスのブランディング方針は、現状の課題や将来の目標にしっかり対応できていますか?自社に最適なブランド戦略を考える第一歩として、ぜひ本記事を参考にしてください。

AI活用で理念や価値を一気に可視化し、ブランド戦略からCI・VI設計まで一貫対応可能です。中小企業やスタートアップでも、最小限のリソースで最大効果を得たい方にぴったり。今すぐ無料相談・資料請求で、ブランド構築の第一歩を。