ブランディングを依頼するメリット:失敗しない外注方法と合わせて解説

Branding

ブランディングの外部委託は、リソースが限られる中小企業やスタートアップが、事業の独自性と競争力を高めるための有効な経営戦略の一つです。

質の高い商品やサービスを持ちながらも、「市場で選ばれない」「価格競争に陥りがちだ」「求める人材が採用できない」といった経営課題を抱えてはいないでしょうか。

ブランディングを外部の専門家に依頼することで、客観的な視点とノウハウが導入され、社内だけでは得難い戦略的な視野がもたらされます。結果として、ブランドの一貫性が生まれ、採用、営業、商品開発など、事業全体を支える強固な経営基盤の構築につながります。「費用対効果が見えにくい」という経営判断上の懸念も、適切なパートナー選定と事前準備によって解消が可能です。

本記事では、経営者がブランディングを「戦略的投資」として成功させるためのメリットとリスク、失敗しないパートナーの選び方、依頼前に準備すべきことまでを解説します。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。

東京・神奈川でブランディング会社をお探しの方は、ID INC.の取り組みをご覧ください

この記事で分かること

ブランディングを依頼する3つの経営メリット

ブランディングの外部委託は、単なるデザイン制作の発注とは異なります。特にリソースの限られる中小企業やスタートアップにとって、競争環境を勝ち抜くための合理的な経営判断となり得ます。

ここでは、外部へ依頼するメリットを、経営者の視点で3つに絞って解説します。

メリット① 自社にない専門知識・客観的視点を得られる

多くの中小企業にとって、ブランディングの専門人材を自社で採用・育成するのは現実的ではありません。ブランディングには、顧客心理、市場動向、デザイン、言語化(コピーライティング)など、専門的かつ多岐にわたる知見と経験が求められます。

専門の会社に依頼することで、社内では「当たり前」になっていて見落とされがちな「本質的な課題」や「隠れた強み」を客観的に発見できる可能性が高まります。

外部のプロは第三者として冷静に現状を分析し、業界や顧客ニーズに合わせて最適な方向性を提案します。最新のトレンドや競合リサーチを踏まえた提案により、「他社との明確な違い」が定義され、消耗戦となりがちな価格競争から抜け出す独自性のあるブランドづくりが可能になります。

結果として、経営者の想いだけに頼るのではなく、市場から選ばれるための「経営戦略」としてブランド戦略を構築できます。

メリット② ブランドの一貫性を仕組み化できる

ブランディングの核心は、企業やサービスの「らしさ」を社内外へ一貫して伝え続けることにあります。外部のブランディング会社へ依頼することで、この「一貫性」を高いレベルで維持する「仕組み」を構築できます。

自社で進める場合、担当者の異動や、部署ごと(例:営業と開発)の認識のズレが原因で、ロゴ、メッセージ、デザインのトーンが統一されないケースが散見されます。媒体が増えるほど、ブランドイメージの統一は難しくなります。

プロに依頼すれば、ブランドの設計図となる「ブランド方針(MVVなど)」「ビジュアルガイドライン」「パーソナリティ」が体系的に整理され、「誰でも守れる運用ルール」として明文化されます。これにより、組織が拡大しても、新入社員が入っても、ブランドイメージを守れる仕組みが機能します。

中小企業ほど「経営者の想い」と「現場の業務」に乖離が生まれやすいため、外部の力を借りて仕組み化することは、持続的な成長基盤づくりに直結します。

▼関連記事

ビジョンマップとは?作成方法やメリット・デメリットと合わせて解説

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。

メリット③ 効率よく(最短距離で)ブランド価値(企業価値)を高められる

ブランディングを外部に依頼する大きなメリットが、「効率性」=「経営資源の最適化」です。

自社だけで手探りで進めると、時間もコストも想像以上に消耗しがちです。どこから着手すべきか分からず、試行錯誤が続けば、それは経営資源の浪費につながりかねません。

一方、ブランディング会社は、成功事例や確立されたフレームワークを持っています。経営課題をヒアリングした上で、最適な進行スケジュールと体制を組み、最短距離での進め方を提示できます。一連のプロセスを体系的に管理してもらえるため、経営者や社員が「本来のコア業務」に集中しながら、プロジェクトを推進できます。

「計画がいつの間にか止まっていた」という事態を防ぎ、短期間で成果を出したい場合や、リソースが限られる企業ほど、外部のノウハウ活用は有効な選択肢です。

ブランド価値の向上は、売上、採用力、社員のモチベーション、ひいては金融機関や投資家からの評価にも好影響を与えます。費用対効果という観点からも、未来への「戦略的投資」として捉えることができます。

ブランディングを依頼する2つのデメリット

ブランディングの外部依頼には多くのメリットがある一方で、注意しておくべきデメリットも存在します。事前にリスクとその対策を知っておくことで、より納得感のある外注選びとプロジェクト進行が可能です。

ここでは、特に経営者が懸念する「投資(費用)」と「ビジョンのズレ」という2点に絞って解説します。

デメリット① 投資(費用)がかかる

ブランディングを専門会社に依頼する際、最初のハードルが「投資額」です。自社でまかなう場合と比較して、外部パートナーには数十万円〜数百万円の投資が必要になります。これは調査・方針策定・展開まで多岐にわたるため、決して小さな金額ではありません。

特に中小企業やスタートアップにとって、この初期投資は大きな経営判断です。しかし、初期コストを抑えることだけを優先した結果、「十分な成果が得られなかった」「時間もお金も無駄にした」と後悔するケースも少なくありません。

【投資対効果を高めるカバー策】 「依頼範囲の明確化」と「成果物の定義」を徹底することです。まずは経営課題の優先順位を整理し、「今、最も解決すべきこと」に必要な部分だけ依頼することでコストを抑えます。また、成果物や運用支援の内容を具体的にすり合わせ、追加費用の発生条件も明確にしましょう。見積もり時には、料金体系はもちろん、どこまでが標準サポートで、どこからがオプションになるのか、納品後のフォロー体制も必ず確認してください。

デメリット② 経営者の「想い」とのズレが起きる可能性がある

外部依頼で注意すべきもう一つの点は、「経営ビジョンとのズレ」です。これは経営者や創業メンバーが思い描く理想と、外部専門家が提案するアウトプットが必ずしも一致しないことから生じます。抽象的なブランドの「らしさ」や、企業が培ってきた「暗黙知」、現場の独特な空気感などは、資料や数回のヒアリングだけでは伝わりにくいものです。

これは、企業側が「プロだから」とお任せにしすぎた(丸投げした)場合に発生しやすい問題です。

【具体的なカバー策】 プロジェクト初期に、経営者と現場のキーマンを巻き込んだ「ワークショップ」などを通じて、自社の歴史やビジョン、理想像を「一緒に言語化」していくプロセスが有効です。さらに、途中経過でアウトプットを段階的に共有し、必ずフィードバックの場を設けること。「これくらい伝わるはず」という思い込みは避け、小さな違和感や疑問でも、その都度すぐに伝えることが重要です。

成功するブランディングは、常に「発注側」と「パートナー」との丁寧なコミュニケーションとすり合わせが土台になっています。

失敗しないブランディング会社(パートナー)の選び方4選

どの会社を選ぶかは、プロジェクトの成果、ひいては事業の未来を左右します。「相場が分からない」「何を基準に選べばいいか」という経営者のために、最低限おさえておきたい4つの選定ポイントを紹介します。

▼関連記事

企業ブランディング成功事例12選:注意点や成功ポイントも解説

国内デザインコンサルファーム10選:選び方や注意点と合わせて解説

選び方① 自社と近い「経営課題」を解決した実績があるか

まず一つ目の基準は「実績」です。綺麗な制作事例だけでなく、自社と近い業界・企業規模で、かつ「同様の経営課題(例:採用難、BtoBでの認知不足)」を解決した実績があるかは、重要な確認ポイントです。

過去の事例を見る際は、「どのようなデザインを作ったか」という成果物だけでなく、「どのような課題を、どう解決したか」というプロセスやその後の成果(売上や採用数への寄与など)まで明記されているかチェックしましょう。

実績件数の多さだけでなく、自社が目指す方向性やゴールに近い経験を持つパートナーを選ぶことが、成功の確度を高めます。

選び方② 経営者のビジョンに共感し、「伴走」する姿勢があるか

実績や会社の規模だけで選ぶのはリスクがあります。プロジェクトを進行するうえで大切なのは、実際に伴走してくれる担当者との相性です。ブランディングは数ヶ月から1年以上にわたる密な共同作業になるため、初回の打ち合わせから「話しやすさ」「ビジョンへの共感」があるかを重視してください。

相性を確認するポイントは、こちらの曖昧な「想い」を丁寧にヒアリングし、専門用語を使わず経営者が理解できる言葉で説明してくれるか。また、時には率直な意見(耳の痛いこと)も進言してくれる、信頼できるパートナーかどうかも重要です。

「会社同士」というより「人と人」として信頼関係が築けるか、ビジョンと「熱量」が合うかが、結果を大きく左右します。

選び方③ 「戦略(上流)」から「運用(実行)」まで一貫しているか

パートナーを選ぶ際は、「どこまでサポートしてくれるのか」というサービス範囲も重要です。単なるロゴ制作だけでなく、経営戦略の根幹となるブランド方針(MVV)の策定、社内浸透支援、そしてWebサイトやSNSでの発信までワンストップで対応できる会社であれば、トータルでのブランド強化が期待できます。

表面的なデザイン制作だけでなく、その土台となる戦略設計や、作った後の「運用支援=経営への実装」まで手掛けているか確認しましょう。戦略と実行が分断されると、一貫性が失われ、投資効果は得にくくなります。

| サービス領域 | 提供内容例 |

| ブランド戦略策定 | ブランド方針・ミッション・ビジョン・バリューの整理、競合リサーチ |

| デザイン・制作 | ロゴ、パンフレット、ウェブサイト、名刺など |

| 社内外浸透・運用支援 | ブランドブック作成、社内説明会、デザインガイドライン、SNS運用支援 |

多角的にサポートできる会社ほど、「全体最適」な、ブレのないブランド構築が進めやすくなります。

選び方④ 「投資」として納得できる明確な料金体系か

ブランディング会社を選ぶ際、料金体系の分かりやすさは非常に重要です。見積もりが不透明だったり、追加費用が後から発生したりすると、予算管理が難しくなり、信頼関係も築けません。

料金の内訳や作業範囲、成果物ごとの費用が明確に提示されているか、契約前に必ず確認しましょう。細かなオプションが多すぎる場合は、どこまでが基本料金に含まれ、追加費用の発生条件は何か、担当者に納得がいくまで詳細を質問することが大切です。

信頼できる会社は「なぜこの金額(投資)が必要なのか」を根拠とともに説明してくれます。予算に限りがある場合は、経営課題の優先順位を提示したうえで、「まずは戦略設計だけ」といった段階的な発注が可能か、柔軟に相談してみるのも有効です。

依頼をおすすめしたいブランディング会社7選

「どこに相談すればいいのか分からない」という経営者のために、実績や専門性、対応範囲の広さなどを基準に、特に中小企業・スタートアップのブランディングに強みを持つ会社を厳選して紹介します。 各社それぞれに得意分野が異なるため、自社の経営課題や予算、地域性に合ったパートナー選びにお役立てください。

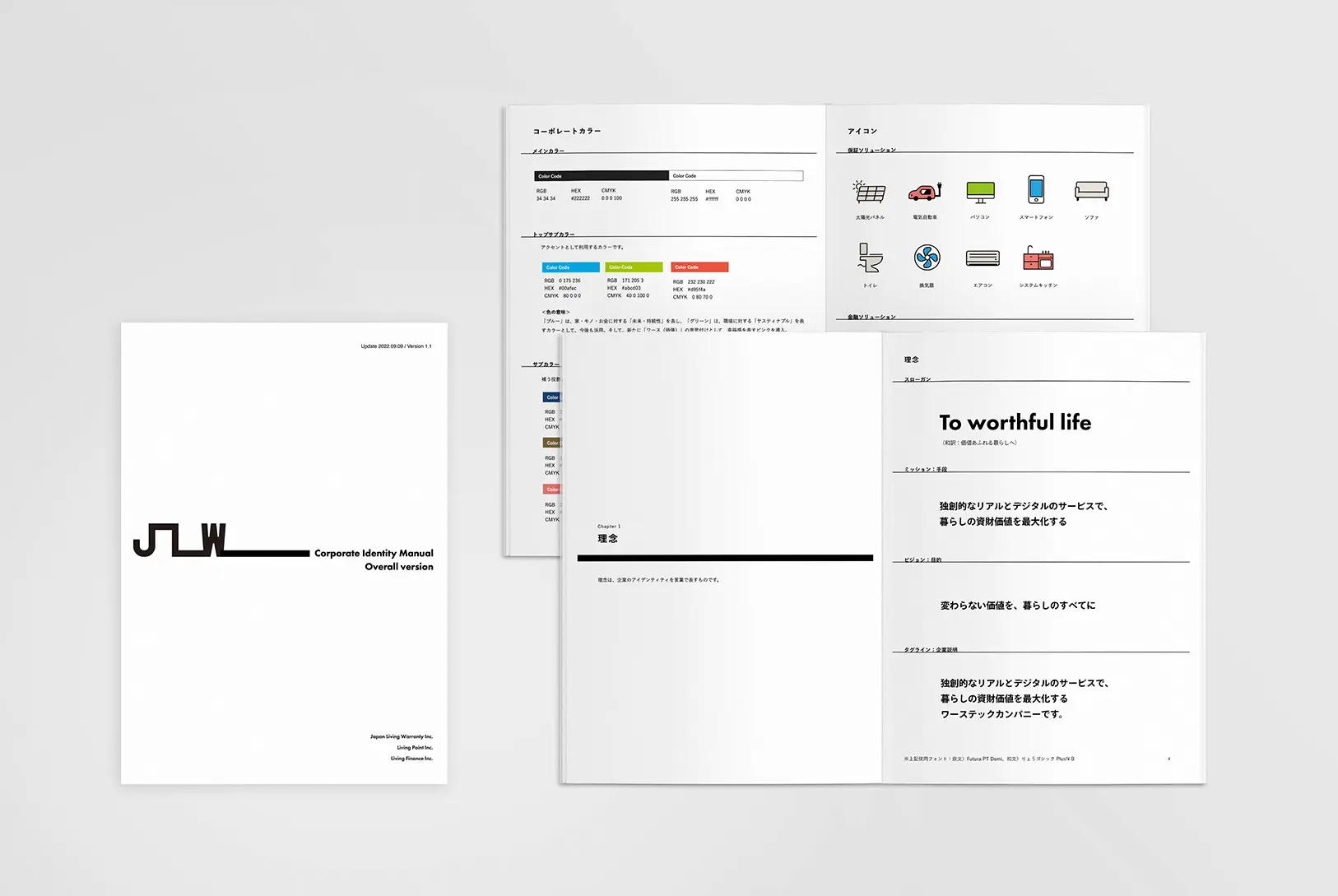

ID株式会社

引用元:ID株式会社

ID株式会社は、神奈川県川崎市に拠点を置き、企業ブランディングからサービス設計、オフィスや店舗などの空間デザインまで、中小・スタートアップの経営課題解決に焦点を当てたデザインファームです。2015年の設立以来、CI・VI構築やコンセプトメイクを軸に、ロゴ、Web、グラフィック、空間まで一気通貫で対応可能な体制を持っています。BtoBの医療機器商社からカプセルホテル、コワーキングスペースまで、多様な業界での支援実績が特徴です。

AIも活用したスピーディーな戦略立案と、専門ディレクターが最初から最後まで「伴走」するスタイルで、事業成長に直結するブランドづくりを支援します。ビジュアル制作だけでなく、その土台となる理念(MVV)やスローガンの整理、さらには社内浸透まで、トータルで一貫性のあるブランド戦略の実現を目指せます。

ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社は、東京都渋谷区を拠点に、全国の中小企業・地方企業向けに総合ブランディングサービスを展開している企業です。 特徴は、Webを起点としたブランディング施策の豊富さと、地域性や業界特性に寄り添ったきめ細やかなサポート体制。ホームページやSNS、コンテンツマーケティングといったデジタル領域に強く、全国に拠点を展開することで、地元密着型の企業にも対応可能です。

また、経営コンサルティングからロゴ・名刺・パンフレットの制作、マーケティング戦略の策定、採用ブランディングまで幅広いニーズに対応しています。担当者が課題発掘から実行支援までワンストップでサポートしてくれるため、「何から始めればいいのか分からない」という企業にもおすすめできます。

デジタル時代に対応した柔軟な提案と、地方企業の成長を後押しするノウハウに強みを持っています。

株式会社揚羽

引用元:株式会社揚羽

株式会社揚羽は、東京都中央区に本社を構えるクリエイティブエージェンシーです。企業ブランディングを中心に、採用・インナーブランディング、プロモーション映像、パンフレット、ウェブサイト、コミュニケーション戦略まで幅広く対応しています。 最大の強みは、ストーリーテリングを軸にしたアプローチです。企業やサービスが持つ背景や強みを深く掘り下げ、ストーリーとして可視化することで、共感や理解を促すコンテンツを制作しています。経営理念やビジョンの整理から始まり、言語化やデザイン、動画・印刷物の一貫した表現によって、企業の「らしさ」を可視化し、社内外に浸透させます。

特に、採用や社内浸透に強い実績を持ち、社員や求職者の共感を生むブランド開発に豊富な実績があります。ブランディングを通じて、組織の一体感や企業文化の醸成を目指したい企業にも適しています。

株式会社セブンデックス

引用元:株式会社セブンデックス

株式会社セブンデックスは、東京都渋谷区を拠点とする戦略系デザインファームです。スタートアップから中堅・大手企業まで、幅広い規模・業種でブランド構築やサービス開発を支援しています。 特徴は「戦略」と「デザイン」の両軸から課題解決を行う点です。企業のビジョン・ミッション・バリュー(VMV)やブランド方針の整理、カスタマージャーニーやペルソナ設計といった上流の戦略設計から、ロゴ・ウェブサイト・アプリUI/UX・各種クリエイティブの制作まで一貫して対応します。

また、クライアントと密接に連携しながら、本質的な課題を見極めた上でプロジェクトを進行するスタイルを特徴としています。複数の事業領域を一社で一気通貫してサポートできる点が強みです。 社内外の認識統一や、ブランド体験全体の一貫性を重視したい企業にも適しています。UX/UIデザインからサービス開発、マーケティング支援まで幅広く対応しています。

株式会社パラドックス

引用元:株式会社パラドックス

株式会社パラドックスは、東京都港区を本拠地に、全国の企業や自治体向けにブランディングを提供するクリエイティブカンパニーです。最大の特徴は、経営理念や創業者の想い「志」を言語化し、視覚化するブランド構築に重きを置いている点です。コーポレートブランディング、採用ブランディング、商品・サービスのブランド開発まで対応領域が幅広く、ビジョン・ミッション策定からロゴ、パンフレット、動画、ウェブサイト制作など総合的な支援が可能です。

対話を通じてクライアントの内に眠る価値観やストーリーを引き出す姿勢が強みです。そのため、理念浸透やインナーブランディングといった企業文化に働きかける領域にも注力しています。

アイムアンドカンパニー株式会社

引用元:アイムアンドカンパニー株式会社

アイムアンドカンパニー株式会社は、東京都港区に本社を置く統合型クリエイティブエージェンシーです。ブランディングの中でも、特にネーミング開発やコンセプトワークに高い専門性を持っています。 企業や商品・サービスのブランド名、スローガン、コピー開発から、ロゴ、パンフレト、Webサイト、映像制作までトータルにサポート可能です。言葉による差別化や、独自性を打ち出したブランド構築を得意とし、これまで多くの中小企業やスタートアップ、医療・教育・官公庁案件も手掛けています。

また、ヒアリングやディスカッションを通じて「らしさ」の本質を言語化する力に優れ、経営者やプロジェクトメンバーの想いを引き出し、ブランド戦略に落とし込むプロセスが強みです。アイデア段階からでも気軽に相談できる柔軟な対応も特徴です。

株式会社シフトブレイン

引用元:株式会社シフトブレイン

株式会社シフトブレインは、東京都世田谷区を拠点に、デジタルクリエイティブ領域に強みを持つブランディング会社です。Webサイトやアプリ開発、映像制作、デジタル広告、システム開発など、デジタル領域を中心としたブランディングに豊富な実績を有しています。 特徴は、ブランドの世界観やコンセプトを、インタラクティブなデザインやユーザー体験(UX)として具体的に表現できる点です。Webサイトのリニューアルやデジタルプロモーション、オンラインでのブランド構築など、デジタルを活用した幅広いクリエイティブ支援を行っています。

また、要件定義から設計、デザイン、実装、運用まで一気通貫で対応できる体制が整っており、幅広いニーズに対応可能です。Webやアプリ、映像、システムといった多様なデジタル施策を通じて、現代の多様な顧客接点にフィットしたブランド体験を実現します。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。

東京・神奈川でブランディング会社をお探しの方は、ID INC.の取り組みをご覧ください

ブランディング会社に依頼する前に準備すべきこと

ブランディングの外部依頼で失敗しないためには、プロジェクト開始前の「事前準備」が非常に重要です。ここを丁寧に進めることで、イメージのズレを防ぎ、投資対効果(ROI)を最大化できます。

「丸投げ」では成果は期待できません。 以下の3点は、経営者自身が主導して必ず押さえておきましょう。

① 経営課題としての「依頼範囲」を決める

まず重要なのは「どこまで外部に依頼したいのか」を明確にすることです。ロゴデザインだけなのか、理念体系の整理、Webサイトや営業資料の統一、社内浸透まで含めるのか。依頼範囲によって投資額も期間も大きく変わります。

「すべてお任せ」にするのではなく、「今、解決すべき経営課題」の優先順位を整理し、「プロに任せるべき領域」と「社内で対応できる部分」を切り分けましょう。特に中小企業やスタートアップは、フェーズを分けて段階的に依頼する形が現実的です。

外部パートナーにも「今回のゴールは何か(例:採用力の強化、特定のBtoBリード獲得)」という優先事項をはっきり伝えることで、的確な提案と見積もりが得られます。

② 経営者自身の「ビジョン・強み」を整理する

これが最も重要です。 ブランディング会社に依頼する前に、「自社は何を目指し、どんな強み(価値)があるのか」を経営者自身の言葉で整理しておくことが不可欠です。自社の「らしさ」や目標が曖いなまま依頼すると、どんなに優秀なパートナーでも必ずズレが生じ、プロジェクトは迷走します。

まずは、会社やサービスの「ビジョン(未来の理想像)」や「ミッション(社会的な存在意義)」を再確認してください。さらに、自社が顧客に提供している「独自の価値」や「競合との明確な違い」も整理しましょう。

この作業は経営者だけでなく、現場のキーマンも巻き込み、社内でディスカッションを通じて多角的な意見を集めることが効果的です。

外部パートナーに自社の「DNA」とも言える「これだけは譲れない価値観」を明確に伝えられる状態にしておくこと。それが、投資対効果の高いブランド戦略を実現する前提条件です。

③ 「戦略的投資枠」として予算とスケジュールを明確にする

ブランディングを依頼する際には、必ず「総額でどこまで投資できるか」「いつまでに何を実現したいか」を事前に決めておきましょう。予算とスケジュールが曖昧なままでは、プロジェクトは頓挫します。

予算については、単なる「コスト(経費)」ではなく、「未来への戦略的投資枠」として設定してください。自社の財務状況や経営計画を踏まえ、現実的な投資額を見極めます。短期的なコストだけでなく、長期的な費用対効果(ROI)も意識し、必要なら複数社から相見積もりを取って比較検討しましょう。

スケジュールに関しても、希望する納期をはっきりと伝えることが大切です。特に**「外せないタイミング(例:新製品リリース、採用シーズンの開始、資金調達のタイミング)」**があれば、必ず事前に共有してください。

予算とスケジュールの明確化は、外部パートナーから最適な提案を引き出すための「交渉材料」としても欠かせません。お互いに無理のない計画で、納得感のあるプロジェクトをスタートさせましょう。

まとめ

ブランディングを外部に依頼することは、リソースが限られる中小企業やスタートアップが「選ばれる存在」となり、持続的に成長する企業になるための強力な経営戦略です。

専門家の知見や客観的な視点を取り入れることで、自社の「本当の強み」や「らしさ」を言語化し、一貫したブランド体験を顧客や従業員に届けることができます。一方で、これは「投資」である以上、経営者自身の明確なビジョンと、パートナー選び、そして「丸投げしない」という入念な事前準備が成功の鍵となります。

今回ご紹介したポイントを参考に、まずは「自社の経営課題を解決してくれるパートナーは誰か」「今、何から始めるべきか」を明確にしてみてください。

ブランディングは短期的な売上だけでなく、長期的な事業基盤、採用力、組織の士気向上にも直結する「重要な経営戦略」です。これを機に、貴社の成長を加速させる第一歩を始めてみませんか。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。