中小企業向けブランディングの費用相場は?費用対効果や内訳と合わせて解説

Branding

近年、多くの中小企業が人材採用や売上拡大を目的にブランディングの強化を検討しています。市場調査や企業別の実例をもとに費用相場を分析すると、ブランディング施策は目的や依頼先、施策内容によって大きく金額が異なります。ロゴやWebサイト制作、コンサルティングまで幅広い施策が存在します。それぞれの費用対効果を把握した上で、最適なパートナーや予算配分を選定することが、費用対効果の最大化につながります。この記事では、地方の中小企業経営者が最初に知っておくべきブランディング費用の目安や内訳、依頼先ごとの特徴を網羅的に解説します。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。

東京・神奈川でブランディング会社をお探しの方は、ID INC.の取り組みをご覧ください

この記事で分かること

【サービス別】中小企業向けブランディングの費用相場

「ブランディングは結局いくらかかるのか?」という疑問は、経営者にとって大きな悩みです。特に社員数10~50名の地方中小企業の場合、限られた予算の中でどこまでできるのかを知ることが成功の第一歩になります。ここではブランディングの代表的なサービスごとに、一般的な費用感や発注時のポイントを解説します。

コンサルティング

コンサルティング費用は、最も幅がある分野です。中小企業の場合、プロジェクト全体で100,000円(税込)から500,000円(税込)程度が一般的な目安です。上場企業向けのフルサポートでは1,000,000円を超えることもありますが、地方中小企業であれば、必要な範囲を限定しながら依頼するケースが多く見られます。

多くの企業が初回のヒアリング・現状分析・競合リサーチ・課題整理までを1~2か月でパッケージ化しています。経営陣だけでなく、プロジェクトチームを組成し、社内の本音も引き出しながら進めることで成果が出やすいです。

費用が高額に感じる場合は、スポットでのアドバイス(1回あたり50,000円前後)や、オンライン相談だけを利用する選択肢もあります。コンサルティング会社やブランディング会社によって進め方や費用の組み方も異なりますので、事前に複数の見積もりを取りましょう。

コンサルティング費用について、押さえておきたいポイントは次の3つです。

キャッチコピー

キャッチコピーは、消費者だけでなく社内へのメッセージとしても大切です。相場は50,000円(税込)から200,000円(税込)が一般的です。単純に「コピー1案だけ」という場合は比較的安価に抑えられますが、企業理念や事業内容、ターゲットに合わせて複数案を提案する場合は費用が高くなります。

プロのコピーライターに依頼する場合、ヒアリングやワークショップを伴うことが多く、現場取材や社員インタビューを元に案を練り上げます。社内合意形成や、外部コンサルとの協業が発生すると、さらにコストがかかるケースも少なくありません。

安価なサービスとして、ネット上で募集をかけて複数案を集めることもできますが、クオリティや言葉の深みでプロとの差が出やすい分野です。費用対効果を重視するなら、自社の強みや思いを正しく伝えられるライター選びが重要です。

キャッチコピー制作費用について、押さえておきたいポイントは次の3つです。

クリエイティブ関連

クリエイティブ関連は、ロゴやグラフィック、パンフレット、ブランドムービー、SNS用ビジュアルなど多岐にわたります。たとえばパンフレットやリーフレットは100,000円(税込)から300,000円(税込)程度、ブランドムービーなら300,000円(税込)以上になることも珍しくありません。

ロゴやパッケージのリニューアルは一度きりの発注が多いですが、販促ツールやWebバナーなどは、継続的な依頼となる場合もあります。費用は制作物の点数や納品形式、撮影や取材の有無によって大きく変動します。動画制作や撮影を伴うものは、追加で機材費や編集費が発生するため、事前に詳細な見積もりを取ることが重要です。

下記の表は主な制作物とその費用目安です。

| 制作物 | 参考価格(税込) |

| パンフレット | 100,000~300,000円 |

| ブランドムービー | 300,000円~ |

| SNS用バナー・画像 | 20,000円~/ 点 |

| 写真(撮影) | 50,000円~/ 日 |

クリエイティブ関連の制作費用について、押さえておきたいポイントは次の3つです。

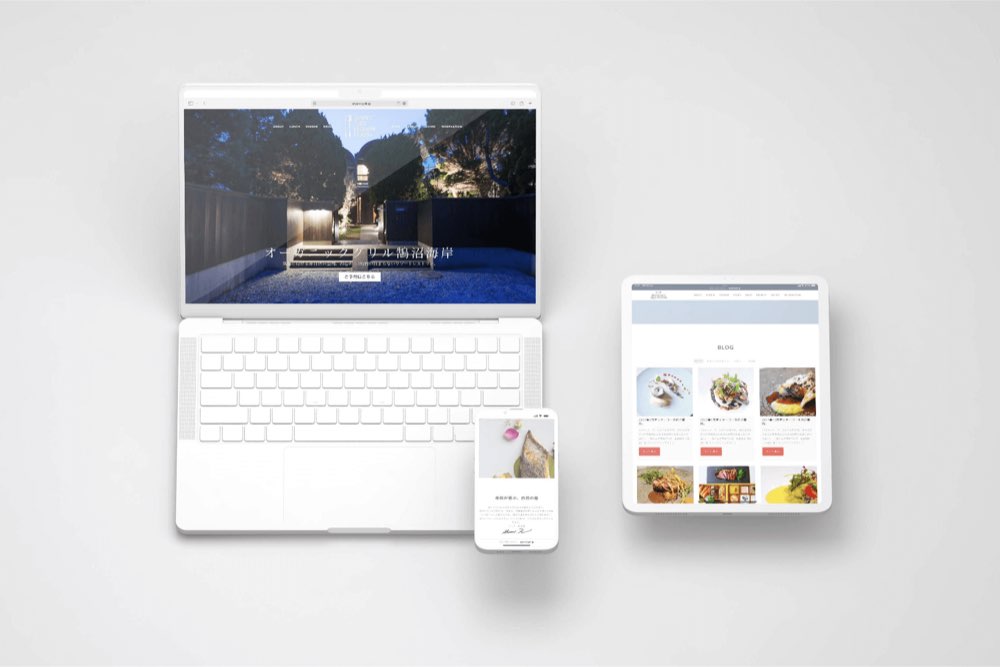

Webサイト

Webサイトはブランディングの核となるため、リニューアルや新規制作の費用相場も幅があります。小規模なコーポレートサイト(5ページ前後)なら300,000円(税込)から800,000円(税込)程度。ブランド訴求を重視したオリジナルデザイン、採用ページやブログ、CMSの導入までセットにすると1,000,000円(税込)を超えることも多いです。

フリーランスへ依頼する場合、テンプレートベースの対応でコストを抑えることもあります。しかし、独自性やブランディング視点を重視する場合はオリジナルデザインの提案力も重要です。発注前に「更新しやすさ」「スマホ対応」「アクセス解析」などの要件を整理しましょう。

Webサイト制作費用について、押さえておきたいポイントは次の3つです。

ロゴデザイン

ロゴはブランドの顔となる重要な要素です。プロに依頼する場合の費用は100,000円(税込)から500,000円(税込)が主流です。依頼内容によっては、シンボルマーク+ロゴタイプのセット提案や、カラーバリエーション、名刺や看板の実寸確認までを含めると600,000円を超える場合もあります。

安価なサービスも存在しますが、独自性や権利関係、修正回数、納品形式によって金額が大きく変わります。商標登録のアドバイスや、ブランド理念を深掘りした上でのデザイン開発を依頼する場合は、追加費用がかかります。

ロゴデザインの費用について、押さえておきたいポイントは次の3つです。

【企業別】中小企業向けブランディング依頼の費用相場

同じブランディングでも、「どこに依頼するか」で費用も成果も大きく変わります。コンサルティング会社、広告代理店、ブランディング会社それぞれに特徴や得意分野があるため、目的や予算に合った選択が欠かせません。ここでは、各依頼先ごとの費用目安と選ぶ際の注意点を整理します。

コンサルティング会社

コンサルティング会社にブランディングを依頼する場合、課題の見える化や戦略立案に強みがあるのが特徴です。一般的な相場は300,000円(税込)~800,000円(税込)ほど。

この価格には、現状分析、競合リサーチ、課題整理、ブランド戦略設計などのフェーズが含まれます。

有名コンサルティングファームや大手の場合は1,000,000円を超えることもありますが、中小企業向けプランならプロジェクト単位で依頼しやすい価格設定も多く見られます。

費用対効果を高めるには、「どこまでの範囲を依頼するか」を事前に明確にすることが重要です。戦略だけでなく、ネーミングやタグライン、ロゴデザイン、さらに組織全体を巻き込むプロセスまで含める場合は、追加費用が発生しやすくなります。

また、資料納品だけで終わるケースと、実際に現場でファシリテーションや社内研修までサポートするケースでは、人件費や稼働日数に応じて大きく金額が変動します。

コンサルティング会社の強みは、論理的な戦略設計や現状分析にありますが、クリエイティブ分野は外部パートナーと組むことが多いため、その分追加の外注費がかかる場合もあります。

コンサルティング会社へ依頼する際の費用について、押さえておきたいポイントは次の3つです。

広告代理店

広告代理店はプロモーションや広告運用が主な領域ですが、近年は「ブランド強化」や「ブランド設計」の相談にも対応しています。費用相場は月額100,000円(税込)~300,000円(税込)程度からスタートし、企画や運用内容、実施する媒体(Web・新聞・テレビ・SNSなど)によって大きく変動します。

広告代理店に依頼する場合、「広告出稿の代理+クリエイティブ制作」が主なサービスであり、戦略設計やコンセプトワークは別途オプションとして扱われることが多いです。そのため、広告費自体の予算とは別に、ディレクション費や企画費、制作費が加算されます。大手広告代理店の場合は、最小単位でも月額500,000円(税込)を超えるケースもあるため、規模やターゲットに合った会社選びが欠かせません。

また、広告運用の成果報酬型の料金体系を採用している場合もありますが、中小企業規模では「固定月額+成果報酬」がバランスの良い契約形態です。

広告代理店は「認知拡大や集客」に強みがある一方、ブランド全体の設計や理念の整理には弱い傾向も見られるため、ブランディングの骨組みを固めたい場合は、コンサルティング会社やブランディング会社との併用が有効です。

広告代理店へ依頼する際の費用について、押さえておきたいポイントは次の3つです。

ブランディング会社

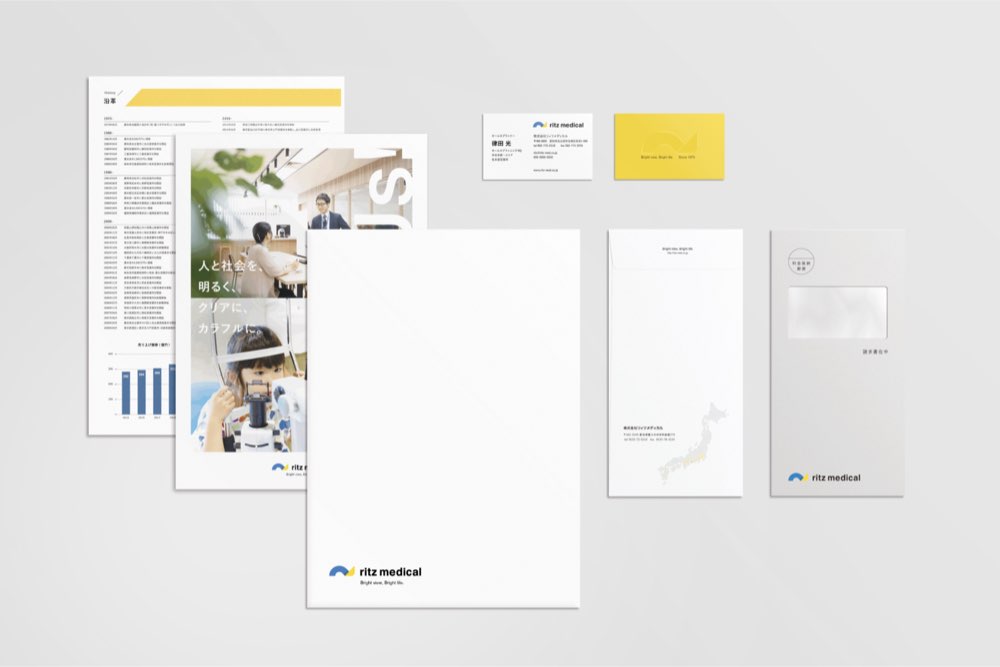

ブランディング会社は「ブランドの企画からデザイン・Webサイト・運用サポートまでワンストップで対応できる」のが強みです。費用相場はプロジェクト規模によって大きく異なりますが、総合的なプランで500,000円(税込)~1,500,000円(税込)が一般的です。

この価格には、ヒアリング・ブランド方針の策定・ロゴやVIの制作・Webサイトや各種クリエイティブの制作・ガイドライン作成・社内外へのブランド浸透サポートまでを含むケースが多く見られます。

「ロゴだけ」「Webサイトだけ」といった単体発注も可能ですが、全体設計から一気通貫で依頼する場合は割引パッケージが用意されていることもあります。また、オリジナルのフレームワークや独自のメソッドを持つ会社も多く、進め方や成果物の質にも差が出やすい分野です。

進行管理やミーティングの回数、修正対応の範囲によって追加費用が発生する場合もあります。

「最終成果物の定義」「修正対応回数」「運用サポートの範囲」などを事前に確認し、必要な範囲だけ依頼することで無駄なコストを抑えられます。

また、実績豊富な会社の場合、中小企業やベンチャー企業も対応しているため、費用対効果や実例を確認しやすいのが魅力です。

ブランディング会社へ依頼する際の費用について、押さえておきたいポイントは次の3つです。

【種類別】中小企業向けブランディングの費用相場

「ブランディング」といっても、目指すゴールや施策内容によって必要な費用や注力ポイントは異なります。ここでは「CI」「VI」「採用ブランディング」という主要な種類ごとに、実際の費用感や選び方のコツを整理します。

CI

CIは、「企業の存在意義」「どんな価値を社会に提供するか」といった根本から見直す施策です。

理念やミッション、ビジョン、バリュー、ブランド方針の整理、ステートメントやスローガンの開発まで含める場合、300,000円(税込)~1,000,000円(税込)が相場となります。

この金額には、社内外ヒアリング・経営陣インタビュー・ワークショップ・理念体系の再構築・ブランドストーリーの整理・社内浸透のための資料作成などが含まれます。

単に「きれいな言葉を作る」のではなく、現場や経営層の本音・事業の強み・社会的価値を整理し直すプロセスが多くの工数を要します。

大手コンサルティング会社に依頼するとさらに高額になる場合がありますが、中小企業向けの会社であれば、リモート会議やオンラインでのヒアリングを活用することで、必要最小限の予算で実施することも可能です。

CIはブランドの土台となる「考え方」を形にする投資なので、急激な成果を求めすぎず、「長期視点での社内外浸透」や「採用力・取引先評価の向上」など、広い効果を期待する姿勢が大切です。

CI制作費用について、押さえておきたいポイントは次の3つです。

VI

VIは、「ロゴ・カラー・フォント・デザインルール」など、企業やサービスの「見た目」を一貫させる施策です。中小企業の場合、400,000円(税込)~1,200,000円(税込)が主な相場となります。この費用には、新規ロゴ制作や既存ロゴのリデザイン、カラー設計、フォント選定、名刺・パンフレット・サインなど各種ツールのデザイン開発、さらには「VIマニュアル(デザインガイドライン)」の作成までが含まれるケースが多いです。

VIは、社外への認知向上だけでなく、社員の誇りや一体感の醸成、日々のコミュニケーションの統一にもつながります。たとえば「新しいロゴの使い方」「書類やWebサイトにおける配色のルール」「名刺や看板での見せ方」など、細かな運用ルールまで整理することで、ブランドイメージのブレを防ぎやすくなります。

注意したいのは、デザイン重視で価格だけを優先して発注してしまうと、後になって「ルールが整っていないために現場で混乱が生じる」「媒体ごとにデザインが統一されない」といったトラブルが発生しやすい点です。単発での制作よりもガイドライン込みで依頼することで、運用負担を大きく減らすことができます。

また、近年では「WebサイトやSNS用のアイコン」「スマホでの視認性」「グローバル展開時の多言語対応」など、デジタル環境も見据えた設計が不可欠になっています。納品形式やデータの汎用性についても、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

VI制作費用について、押さえておきたいポイントは次の3つです。

採用ブランディング

採用ブランディングは、「企業の魅力を求職者に伝える」ための戦略的な施策です。中小企業で実施する場合の費用相場は、300,000円(税込)~1,000,000円(税込)程度が一般的です。

この金額には、採用コンセプトの設計、採用特設ページの制作、社員インタビューのコンテンツ化、SNSや動画による社風発信、採用パンフレットのリニューアル、社内用の説明資料などが含まれます。

採用ブランディングのポイントは「自社の強みやリアルな働き方、価値観を言語化し、競合他社としっかり差別化すること」にあります。理念やビジョンを土台に、求職者が「ここで働きたい」と思えるストーリー作りが重要です。

特に、人口減少や人手不足が深刻な地域・業種ほど「給料や福利厚生だけでなく、働きがいや雰囲気、成長機会」を訴求するブランディングが効果を発揮します。

制作会社やブランディング会社に依頼する際は、実際の応募効果や社員アンケートによるブランド浸透度の変化、内定承諾率の変化なども確認できるようにしましょう。

一度作って終わりにせず、定期的に情報を見直したり、応募者からのフィードバックを反映する仕組みを持つことで、より高い投資対効果が期待できます。

採用ブランディングの費用について、押さえておきたいポイントは次の3つです。

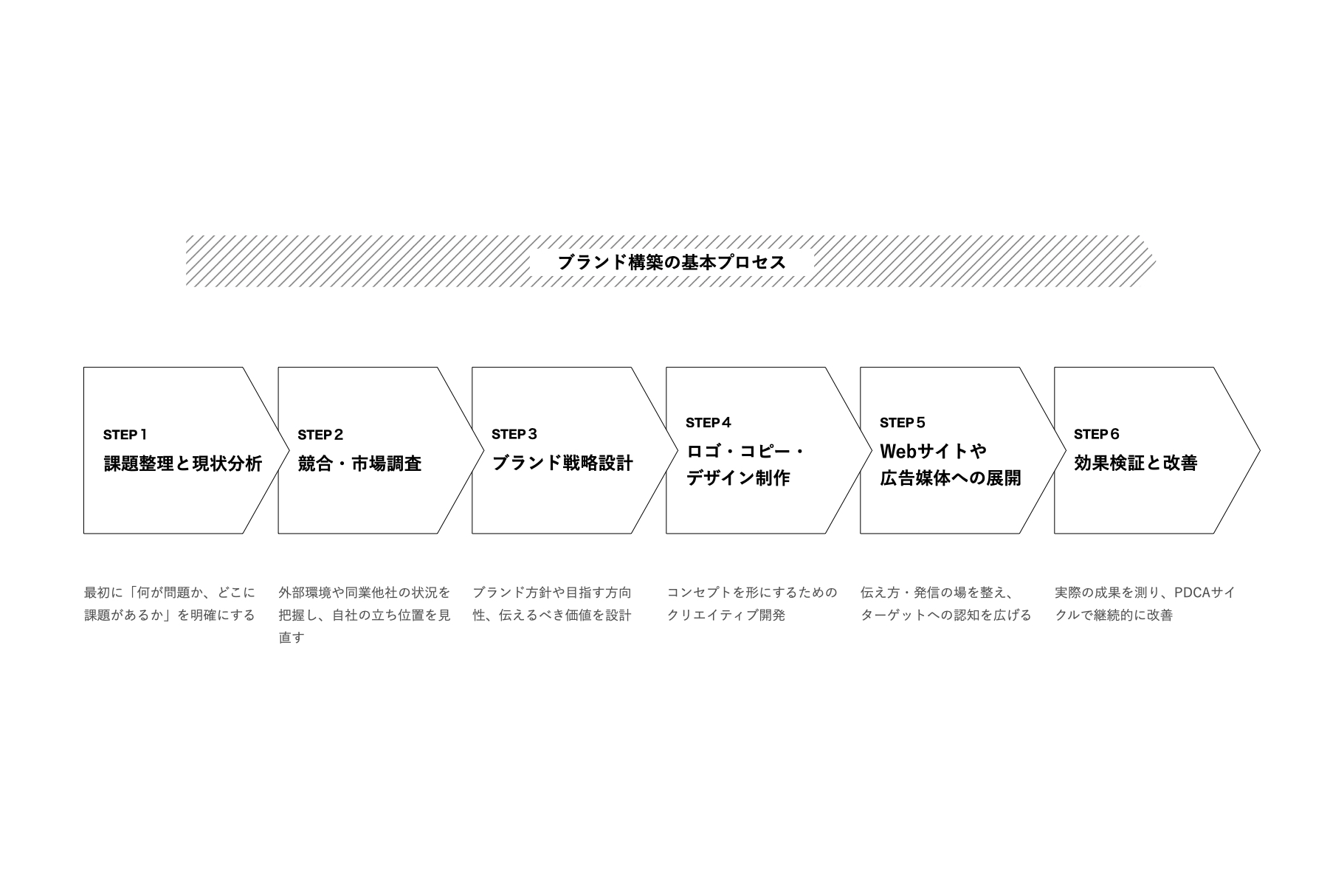

ブランド構築の基本プロセス

ブランディングは単発の施策で完結するものではありません。最初の課題整理から、現状分析、戦略設計、制作、発信、そして効果検証までの一連の流れを段階的に進めることで、納得できる成果が生まれます。

ここでは、中小企業が失敗しないために押さえておきたい、ブランド構築の基本プロセスを6つのステップで整理します。

ステップ① 課題整理と現状分析

ブランディングの最初のステップは、「自社の現状と課題を正しく整理すること」です。

このステップでつまずいてしまうと、その後のすべての工程がズレてしまうリスクが高まります。まずは経営者やプロジェクト担当者が「なぜ今ブランディングが必要なのか」「何をどう変えたいのか」「これまでにどんな課題や問題があったのか」を丁寧に整理することから始めましょう。

この段階では「現場の声」も重要です。社員や現場スタッフへのヒアリング・簡易アンケートを通じて、「本当に困っていること」や「現状で評価されている点」まで情報を集めましょう。

経営層と現場で認識のズレがある場合、プロジェクトの成果も中途半端になりやすいので、多角的な視点で現状を把握することが大切です。

また、過去の広告施策や集客チャネルの棚卸し、顧客アンケートの結果や売上推移のデータ整理も有効です。

現状の数字と定性的な意見を組み合わせ、「自社のブランドが今どう見られているか」「どこに強みや課題があるか」を把握しましょう。

ステップ② 競合・市場調査

ブランディングを成功させるためには、「自社の立ち位置」と「競合や市場の現状」を正しく把握することが欠かせません。

このステップでは、同業他社や競合の動向、業界全体のトレンド、市場規模や顧客ニーズの変化を調査し、自社がどこに強みや弱みを持っているのかを明確にします。

具体的には、競合企業のWebサイトや広告、SNSでの発信内容のチェック、または業界団体の調査レポートや統計データの収集が有効です。

さらに、顧客や取引先へのヒアリングを通じて、「なぜ他社を選ぶのか」「自社のどこが評価されているか」といった生の声も集めましょう。

「STP分析」や「SWOT分析」といったフレームワークを活用することで、「客観的な目線」での現状把握がしやすくなります。

調査結果をまとめる際は、「競合との違い」や「独自性のある領域」にしっかり目を向けることがポイントです。

ステップ③ ブランド戦略設計

ここからがブランディングの本丸とも言えるフェーズです。競合・市場調査の結果をもとに、「自社はどんなブランドを目指すのか」「誰に何をどのように伝えるのか」を明確に設計していきます。

まずは、ブランド方針やビジョン、ミッション、バリューなど組織の方向性・価値観を言語化します。経営層だけでなく、現場のメンバーや実際に顧客と接するスタッフの声も取り入れることで、より現実的で納得感のあるブランド像を描きやすくなります。

さらに、ブランドパーソナリティを設定することで、チーム全体が「どのように見られたいか」「どんな印象を持たれたいか」を共有しやすくなります。あわせて、「STP分析」や「5Wayポジショニング」などのフレームワークを活用すれば、自社の「競争優位性」や「独自のポジション」をより具体的に整理することができます。

このステップで策定したブランド方針や戦略は、後のロゴ・コピー・Webサイトなどすべての制作物の「軸」となる重要な指針です。「抽象的な言葉」だけでなく、実際の行動やコミュニケーション、社内規範まで落とし込むことで、ブランドが「現場で機能する」状態を目指しましょう。

ステップ④ ロゴ・コピー・デザイン制作

ブランド戦略で設計した方針やコンセプトを、具体的な「かたち」にするのがこのステップです。ここでは、ロゴやキャッチコピー、パンフレット・名刺・看板・Webサイトなど、あらゆるクリエイティブを制作していきます。

この段階のポイントは、「見た目」だけを整えるのではなく、戦略で定めたブランド方針やパーソナリティをしっかり反映させることです。

例えば、ロゴであれば「理念やビジョンを感じさせる形・色・フォントの選定」が欠かせません。キャッチコピーやタグラインも、社外だけでなく社内の共感を得られる「掛け声」として機能させることが大切です。

また、パンフレットやWebデザインでは、「誰に」「どんな価値を」「どう伝えるか」がブレないように注意しましょう。

制作会社やデザイナーとのやりとりでは、「修正対応の範囲」や「納品データの形式」「ガイドライン作成の有無」なども事前にしっかり確認しましょう。クリエイティブの質だけでなく、実際の運用のしやすさや現場への浸透のしやすさも、長期的なコストや成果に大きく関わってきます。

ステップ⑤ Webサイトや広告媒体への展開

ブランドの世界観やメッセージを具体的に形にしたあとは、それを「ターゲットに届けられる場」で発信していく段階に入ります。このステップでは、Webサイトのリニューアルや新規立ち上げ、採用ページ・特設サイト、SNS運用、オンライン広告や紙媒体への展開など、複数のメディアやチャネルを活用します。

大切なのは、どの接点でもブランドの一貫性が保たれているかという点です。

例えばWebサイトなら、「トップページのファーストビュー」「各ページのトンマナやビジュアル」「スマホでの見やすさ」「お問い合わせや応募フォームの導線」まで、細部でブレないように設計します。

SNSや広告においても、「言葉遣い」「デザイン」「投稿のタイミング」などを統一することで、ターゲットにブランドの印象を強く残しやすくなります。

Webサイトや広告媒体の運用は一度作って終わりではありません。定期的な更新や効果測定を繰り返し、「改善サイクル」を回すことが重要です。また、社員やパートナーがブランドのルールを正しく理解し運用できるよう、簡易マニュアルや運用ガイドの整備も効果的です。

ステップ⑥ 効果検証と改善

最後のステップは、取り組みを実施したままで終わらせず、ブランディングの効果を検証し、次の改善につなげることです。ここでは、「ブランド投資がどんな成果につながったか」を定量・定性の両面で見ていきます。

定量的には「Webサイトのアクセス数や問い合わせ件数」「SNSフォロワー数やエンゲージメント」「採用応募者数や内定承諾率」「販促キャンペーンの成果」などを指標に使います。

一方、定性的な面では「社員や顧客からのブランド認知・評価の変化」「社内のモチベーションやエンゲージメントの向上」「理念・バリューの浸透度」など、アンケートやヒアリングによる調査が欠かせません。

ブランディングの成果は、短期的な数字だけでなく、「3年後・5年後にどのような変化が現れたか」といった長期的な視点で捉えることが重要です。

期待した効果が十分に得られない場合も、「何が足りなかったか」「どこを強化・修正すべきか」を分析し、PDCAサイクルを回しながら、次の改善や成長につなげていきましょう。

また、社内の意見や現場の声を随時フィードバックしやすい仕組みをつくることで、「ブランドは作って終わりではなく、育て続けるもの」という意識をチーム全体に根付かせることができます。

まとめ

中小企業がブランディングに取り組む際、費用相場や効果の出やすい投資ポイントを知ることは、経営判断に直結します。ブランディングは「一度やれば終わり」ではなく、自社の成長フェーズや経営課題に合わせて、戦略的に投資と見直しを繰り返すことが必要です。

本記事では、サービス別・依頼先別・施策種類別の費用相場や、失敗しないブランド構築の6ステップまで解説してきました。ロゴやWebサイトの制作だけに予算を集中させるのではなく、「理念・方針の整理」や「現場への浸透」「効果検証と改善」までトータルで考えることで、持続的なブランド価値の向上を実現することができます。

これからブランディングを始める方は、まず「なぜ今ブランドを強化したいのか」「どこに課題があるのか」を明確にし、最適な依頼方法・投資ポイントを見極めましょう。費用相場や施策の選び方、進め方で迷った際は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考に、納得できるブランディング計画を立てることから始めてみてはいかがでしょうか。

今回の記事で「他に知りたいこと」や「さらに深く知りたいポイント」などがあれば、ぜひお聞かせください。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。