広告デザインとは?基本要素からデザイン制作のポイントまで徹底解説

Graphic

百貨店や商業施設における老舗小売・製造業のリブランディングにおいて、企業広告のデザインは単なる装飾や販促手段に留まらず、企業の持つ歴史や強み、そして新たな価値観を社会に再定義する重要な役割を果たしています。

特に現代では、CI・VIの再設計やパッケージ刷新、SNSや越境ECといった多様な接点で一貫性のあるブランド体験が求められ、広告デザインの質が事業成長を左右します。つまり広告デザインは、顧客が最初にブランドと接触し、選択の根拠となるブランドイメージを視覚的に伝達する最前線です。

そのため、ロゴ・色・タイポグラフィなど視覚要素の設計やメッセージ表現は、ブランドの競争力と信頼性を高める基盤であり、戦略的なデザイン設計が不可欠です。

本記事では、「広告デザインの基本要素」「媒体ごとの種類とポイント」「制作プロセス」「効果を最大化する具体策」まで、論理的かつ実践的に解説します。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。

東京・神奈川でブランディング会社をお探しの方は、ID INC.の取り組みをご覧ください

この記事でわかること

広告デザインとは

広告デザインの世界では、「見た目」以上に戦略やブランドの本質が問われる時代です。売上や認知度を高めるだけでなく、企業や商品の「らしさ」をどう伝え、ターゲット顧客の心に届くメッセージに仕上げるかが鍵となります。特に、百貨店や商業施設で売上を伸ばしたい老舗企業などの経営者にとっては、「広告デザイン」は単なる装飾ではなく、ブランドの未来を左右する投資です。

ここでは、広告デザインが果たす役割や、その重要性についてわかりやすく解説します。

結論から言うと、広告デザインは単なる「見た目」を整える作業ではありません。広告デザインとは、企業や商品、サービスの特徴や魅力を視覚的に伝え、ターゲットに「伝わる・選ばれる」状態をつくることです。色やフォント、レイアウト、キャッチコピーなどさまざまな要素が組み合わさることで、顧客に印象を残し、アクションへと導きます。

広告デザインの根拠となるのは、「第一印象の約55%は視覚情報で決まる」という心理学的データです。たとえば、どれだけ優れた商品でも、デザインが雑であれば信頼を得にくくなります。また、デザインを通して企業の理念やブランド価値を表現することで、競合他社との差別化も可能となります。

一方で、広告デザインとブランディングの違いが混同されることも多いですが、両者は明確に役割が異なります。広告デザインは「伝える手段」であり、ブランディングは「らしさを築くプロセス」です。つまり、広告デザインはブランドが培ってきた「らしさ」を視覚的に具現化し、顧客の心に届ける役割を担います。

広告デザインの良し悪しは、直接売上や集客、企業の認知度向上に結びつきます。特に百貨店や商業施設の売り場では、競合ブランドと並ぶ中で「瞬時に選ばれる」ことが求められるため、より精度の高いデザイン戦略が必要となります。

最後に、広告デザインに取り組む際は「見た目」だけで満足せず、ブランド方針やターゲット、事業の目的に合致した設計を行うことが重要です。まずは自社の現状を振り返り、「伝えたい価値」や「目指すポジション」を明確にしてからデザインの検討を進めましょう。

広告デザインの基本要素

広告デザインの質は、細部の要素で大きく左右されます。色やフォントの選定、レイアウトのバランス、キャッチコピーの表現まで、ひとつひとつの判断がターゲットの購買意欲やブランドイメージに直結します。

ここでは「色」「タイポグラフィ・フォント」「レイアウト・視線誘導」「キャッチコピー」の4つの基本要素に分けて、企業広告デザインの質を高めるために欠かせないポイントを整理します。

色

広告デザインで最も強く印象に残るのは「色」です。色の選び方ひとつで、商品のイメージや企業の信頼性、ターゲットの購買行動まで大きく左右されます。例えば赤は購買意欲や情熱的な印象を与え、青は誠実さや信頼感を強調します。この色彩心理は広告の第一印象を決定づける根拠となります。

先ほどご紹介したように、実際、心理学的データでも「第一印象の約55%は視覚情報で決まる」とされており、色使いは他のデザイン要素よりも重視されます。百貨店や商業施設など競争が激しい現場では、印象的な色使いが顧客の目に留まる確率を高めます。ブランドカラーを一貫して使うことで、「あの商品だ」とすぐ思い出してもらえる仕組みづくりが可能です。

色を決める際には、業界の慣習や時代のトレンド、さらにはターゲットとなる顧客層の好みも重視する必要があります。例えば伝統的な和のテイストを重んじるなら落ち着いた色、若年層向けなら明るいビビッドカラーが合う場合があります。さらにオンラインとオフラインでは見え方や再現性が異なります。スマートフォンやPC画面では発色が強く、印刷物では繊細な色の階調や質感も活きてきます。

色の基本構成としては「メインカラー」「サブカラー」「アクセントカラー」の3種類を使い分けるのが効果的です。メインはブランド全体を象徴し、サブは補色・調整役、アクセントは目立たせたいボタンや強調部分に使います。これにより全体の統一感を保ちつつ、必要な箇所に視線を集めることができます。

もしブランドカラーの選定に悩んだ場合は、まずターゲット層のイメージや競合との差別化を意識し、プロのデザイナーと相談しながら進めることもひとつの手段です。適切な色使いは、ブランドの未来を左右します。

タイポグラフィ・フォント

広告デザインの質は、文字の選び方と組み方で大きく変わります。タイポグラフィとフォントは、見た目だけでなくメッセージの伝わりやすさ、ブランドイメージの一貫性まで左右します。文字が与える印象は、想像以上に顧客の心理へ影響を与えるものです。

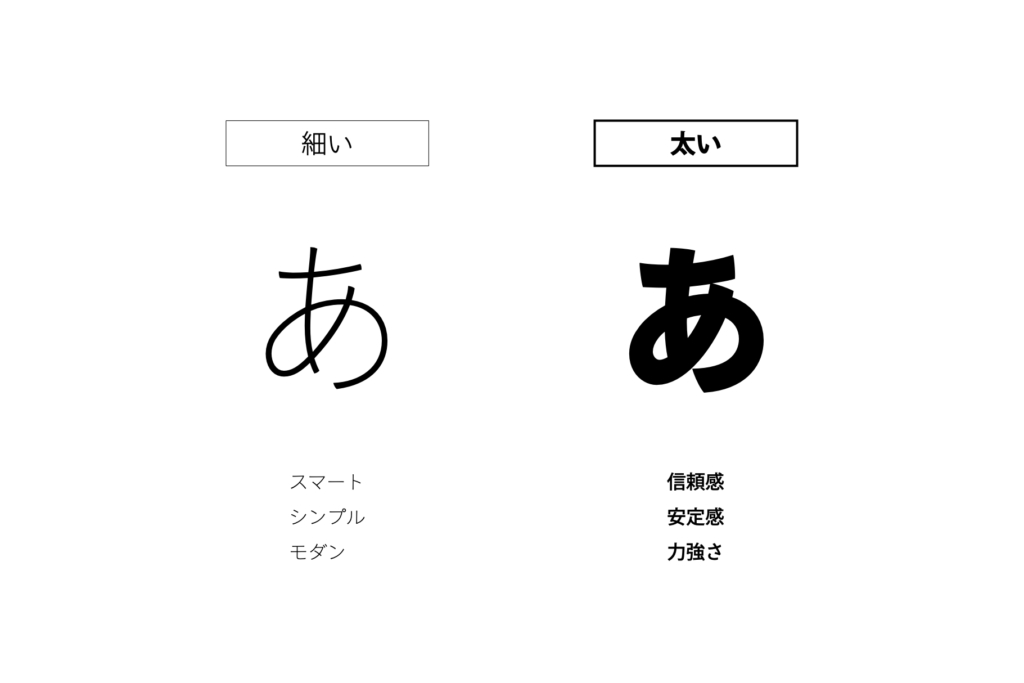

たとえば、太くて堂々としたフォントは「信頼感」や「安定感」を、細くスタイリッシュなフォントは「スマート」「シンプル」といった雰囲気を持ちます。

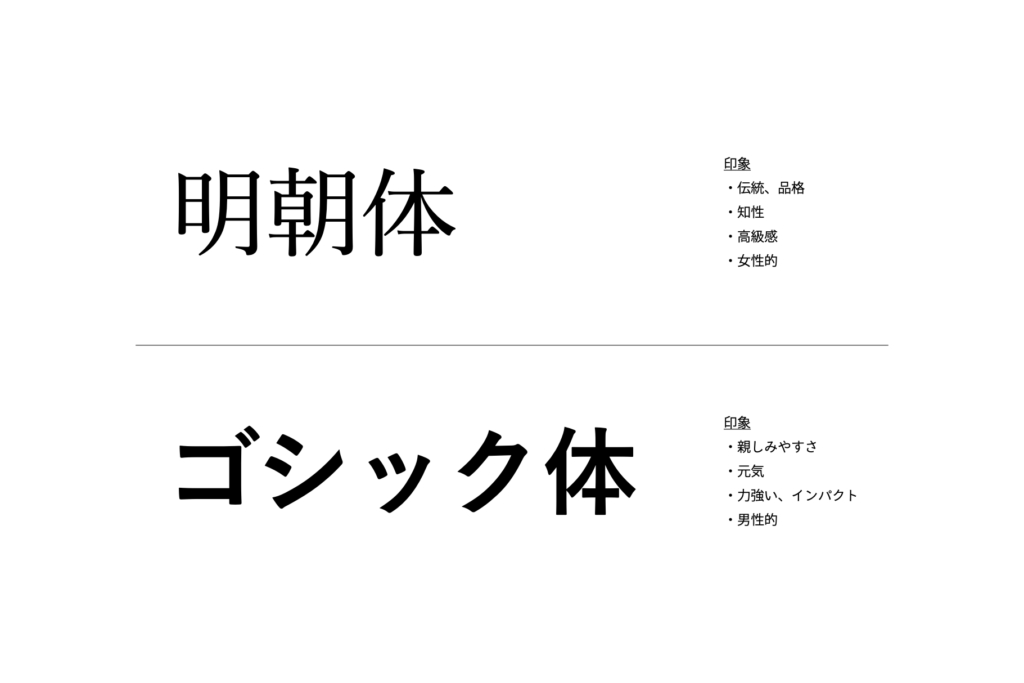

明朝体は伝統や品格、ゴシック体は親しみやすさ、視認性の高さを象徴します。欧文フォントをアクセントとして用いれば、グローバル感や先進性を強調することも可能です。

このように、どの書体を選ぶかによって、ブランドの方向性が直感的に伝わります。

広告デザインにおけるフォント選定のポイントは、「読みやすさ」と「統一感」です。特に百貨店や商業施設のポスターやサイネージでは、遠くからでも瞬時に内容が理解できることが必須条件になります。無理に装飾的な書体を使うと可読性が損なわれるため、ブランドのロゴタイプに使っている書体や、見慣れたフォントを軸に展開するのが安全策です。

また、情報量が多い広告の場合は、見出し・本文・強調の役割ごとに最大でも2種類の書体に絞り込むと、整理された印象になります。文字の大きさや行間、文字と画像のバランスにも注意し、「余白」を適切に設けることで、見やすさと高級感の両立が図れます。

さらに、フォントの選定・文字組みの調整はオンライン・オフライン両方での「最終確認」が必要です。パソコンやスマートフォン、印刷物のいずれでも同じイメージが伝わるよう、必ず実機で仕上がりをチェックしましょう。

誤ったフォント選びや乱雑なレイアウトは、ブランドの信頼感を損ねるリスクもあります。デザイン検討の際は「伝わる文字」を意識し、ターゲット層が好む雰囲気や業界の慣例に合ったフォント選定を心がけましょう。

レイアウト・視線誘導

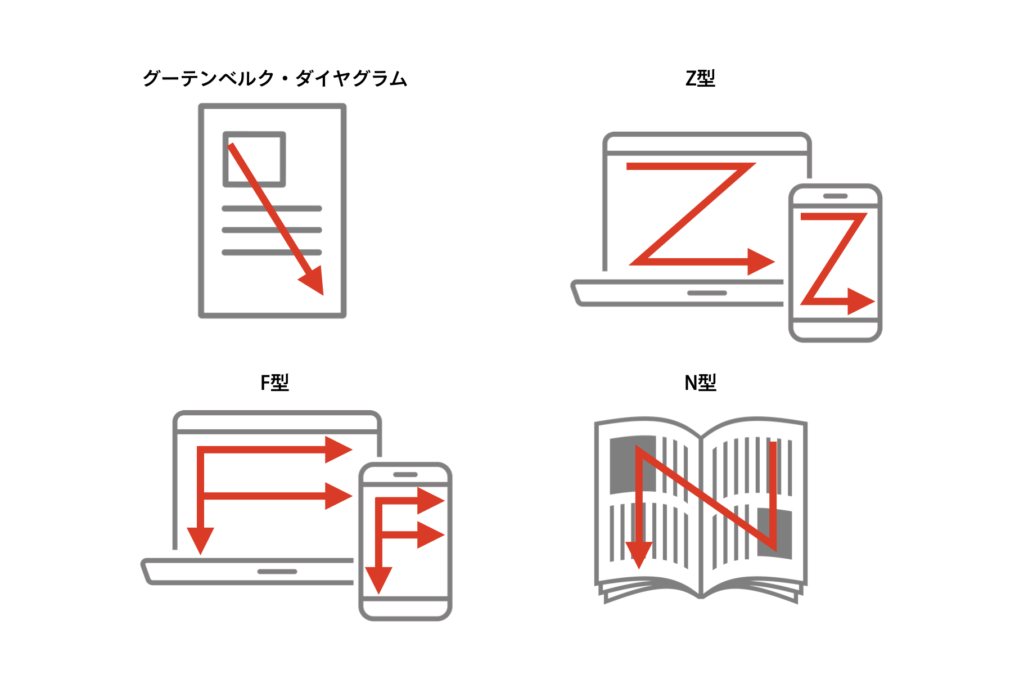

広告デザインで成果を上げるには、視線誘導の型と各広告媒体との相性を理解し、適切なレイアウトを選ぶことが不可欠です。ここでは代表的な視線誘導パターンごとに、どの媒体・シーンで活用するのが効果的かをまとめます。

| 視線誘導パターン | 主な媒体 |

| グーテンベルク・ダイヤグラム | チラシ、シンプルなポスター、案内ボードなど |

| Z型 | 横長バナー広告、ランディングページなど |

| F型 | Webサイト、記事、EC一覧ページなど |

| N型 | 雑誌・新聞(縦書き)、漫画、カタログなど |

グーテンベルク・ダイヤグラムは、均等に情報が配置された紙媒体で特に効果を発揮します。左上から右下へ自然に視線が流れるため、短時間で全体の内容を把握させやすく、イベント案内や告知ポスターのように複数の情報を伝えたい時に有効です。

Z型は、キャッチコピーや画像、CTA(コールトゥアクション)など、情報の流れを順序よく整理したい横長バナーやLPで活用されます。Zの動線に沿って視線が動くため、最終的に右下に配置したボタンやリンクに自然と注目が集まり、成果に直結しやすい特徴があります。

F型は、Webサイトやコラム、商品一覧ページのようなテキスト中心の媒体で使われます。ユーザーは最初にページ上部と左側の情報を重点的に見て、必要に応じて下へスクロールしていきます。そのため重要な情報や見出しは左上・上部にまとめるのが効果的です。

N型は、縦書きの雑誌・新聞・漫画やカタログなど、右上から左下へ視線が流れる日本語縦組みのレイアウトに最適です。読者が日常的に慣れている視線移動を活かし、ストレスなく内容を読み取れるため、複雑な情報も自然に伝わります。

どのパターンにも共通するのが、余白(ホワイトスペース)の適切な設定です。余白をうまく使うことで情報が整理され、ブランドの信頼感を高めます。加えてオンライン広告ではレスポンシブデザインも必須です。デバイスや画面サイズにかかわらず、視線誘導や余白のバランスが崩れないよう、必ず実機で表示を確認しましょう。

キャッチコピー

キャッチコピーは、広告デザインの中でも最も短い時間で顧客の心を動かす「言葉の武器」です。広告を見た瞬間、数秒で読むこのフレーズが、「自分に関係がある」「欲しい」と思わせるかどうかを左右します。企業やブランドの理念・商品の特長を端的に伝え、受け手の興味や共感を引き出すには、強い言葉選びと表現の工夫が必要です。名作の例を3つ見てみましょう。

①「そうだ 京都、行こう。」(JR東海)

「そうだ」という思いつきの一言で、計画的でなくてもすぐに京都に行ける新幹線の手軽さを印象づけています。日常会話の言葉を使うことで共感を生み出し、ふと旅に出たくなる気持ちを後押ししています。

②「乾杯をもっとおいしく。」(サッポロビール)

「乾杯」という一言でビールを自然に連想させ、サッポロビールが生活者に何を届けたいのかを端的に伝えています。乾杯という行為を通じて、食事や時間がもっと楽しく美味しくなるという想いと、素材や味にこだわる企業姿勢が込められています。

③「Just Do It.」(Nike)

わずか3語で、「行動しよう」「今すぐに」という強烈なメッセージと行動喚起を同時に提示します。挑戦や自己実現とつなげてブランドのポジションを強固に印象づけています。

このような効果的なキャッチコピーには、ポイントがあります。それは、シンプルで覚えやすいことです。難しい言い回しや長い説明は、読まれずにスルーされてしまいます。そして、ターゲットの悩みや願望に寄り添い、共感を呼ぶことです。自分ごととして受け取ってもらえれば、心に強く残ります。

また、キャッチコピーはブランドの世界観やトーンと揃える必要があります。高級感を伝えたいなら格調高い言葉選び、親しみやすさを狙うなら柔らかくフレンドリーな表現を意識します。SNS広告や動画広告では特に短く、インパクトの強い言葉が有効です。オンライン・オフライン問わず、使用する媒体やターゲット層によって最適な表現を使い分けることも重要です。

広告デザインの種類(オンライン)

オンライン広告は、ターゲット層へのリーチ拡大や若年層へのブランド認知向上、越境EC対応など、現代のマーケティング戦略に欠かせない手法です。広告デザインのあり方も、従来の紙媒体と異なり、短い接触時間や多様なデバイス表示に最適化する必要があります。

ここでは「ランディングページ」と「SNS広告」の2つの代表的なオンライン広告デザインについて、特徴と制作ポイントを整理します。

種類① ランディングページ

ランディングページ(LP)は、広告や検索結果から最初に訪問する1枚の縦長ページです。新商品やサービスの認知拡大、資料請求や会員登録など「特定の成果」に直結させることが目的です。オンライン広告の中でも、最も「売上」「反響」に直結しやすいデザイン手法といえます。

LPの特徴は、シンプルな構成と強力な誘導設計にあります。見込み顧客がページにアクセスした瞬間、「何を扱うページか」「どんなメリットがあるか」「どのように申し込むか」が数秒で理解できるように作られています。具体的には、ファーストビュー(最上部)でブランドイメージや強みを打ち出し、ストーリー性や事例紹介、FAQや実績データを盛り込み、最後に成果地点(CTA)への明確な導線を設計します。

デザインの観点では、色やフォントの統一、一貫したビジュアルトーンがブランドイメージの強化に直結します。また、レスポンシブ対応やスマホ最適化も必須。特にECやサービス業界ではスマートフォンからの流入が増えており、タップしやすいボタン配置や読みやすい文字サイズが反応率を左右します。

LPの制作では、顧客の心理に沿った「流れ」を意識することが成果を上げるポイントです。「何ができるのか→なぜ信頼できるのか→どう申し込むのか」という道筋を設計し、途中で離脱させない導線を作りましょう。また、A/Bテストによるデザインやコピーの最適化も、コンバージョン率アップには欠かせません。

種類② SNS広告

SNS広告は、InstagramやFacebook、X(旧Twitter)、LINE、TikTokなど多様なプラットフォームで配信されるデジタル広告です。スマートフォン利用が当たり前になった現在、SNS広告は短時間で幅広い層にブランドの世界観やキャンペーン情報を届ける有力なタッチポイントとなっています。

SNS広告の最大の特徴は、情報の拡散性とターゲティング精度の高さです。ユーザーの属性や興味関心に合わせて最適な広告が表示されるため、老舗小売や製造業でも、これまで接点のなかった若年層や新規層にリーチできるチャンスが広がります。また、SNS広告はフィード投稿、ストーリーズ、リール動画、カルーセル形式など多様なフォーマットが用意されており、目的やターゲットに合わせて柔軟に設計できる点も強みです。

デザインの観点では、まず「一瞬で目を引くビジュアル」が重要です。スクロール中に目に留まる強い色彩やユニークな構図、動きのあるアニメーションを使うことで、広告をスルーされずに記憶に残す工夫が求められます。文字情報は最小限に絞り、短く明確なキャッチコピーを添えましょう。スマホ画面では情報過多になると読まれなくなるため、画像とコピーのバランスを重視します。

さらに、SNSのプラットフォームごとに最適なサイズ・フォーマットを把握し、レスポンシブに対応させることも大切です。例えばInstagramのフィード投稿とストーリーズでは縦横比やテキスト配置の最適解が異なります。動画広告の場合は、冒頭2秒で強い印象を与える設計が重要です。

最後に、SNS広告は「リアルタイムな反応」をデータで確認できる点も大きな魅力です。インプレッション数やクリック率、エンゲージメント率などを分析し、効果測定→改善サイクルを高速で回すことが、ブランド認知や集客の最大化につながります。

広告デザインの種類(オフライン)

デジタル化が進む中でも、オフライン広告は依然として地域密着型の集客やブランド認知に効果を発揮します。百貨店や商業施設、街中の看板など、物理的な「場」を活かすことで、オンラインではリーチできない層にも強く印象付けられるのが特徴です。

ここでは「看板広告」と「印刷広告」という2つの主要なオフライン広告について、その特徴やデザインポイントを整理します。

種類① 看板広告

看板広告は、店舗前や商業施設内外、道路沿いなど、実際の「場」に設置される大型の広告媒体です。視認性の高さや反復効果によって、地域住民や通行人の認知獲得に直結します。特に百貨店や商業施設では、ブランドの存在を知らしめたり、催事・新商品をアピールしたりする上で欠かせない手段となっています。

看板広告のデザインで最も重要なのは、「遠くからでも一瞬で伝わるかどうか」です。通行人は数秒しか目を向けないため、情報量を絞り、ブランドロゴや商品画像、キャッチコピーを大きく目立たせる工夫が不可欠です。色彩は周囲の環境と差別化できる配色を選ぶことで、景色に埋もれず視線を集めることができます。

また、設置場所の特性に合わせた耐久性やメンテナンスも考慮する必要があります。屋外の場合は耐候性のある素材や印刷方法を選ぶことで、長期間にわたり高品質なブランドイメージを維持できます。照明を活用すれば夜間でもアピール可能です。

近年ではデジタルサイネージも普及しており、動画やアニメーションを使った動的な広告展開も可能になっています。これにより、従来の静的な看板に比べて、情報量やインパクトを大幅に高めることができます。

看板広告の制作にあたっては、まず設置環境をしっかりとリサーチし、どの角度・距離から見られるかをシミュレーションすることが大切です。ターゲット層の動線や目線に合わせたレイアウト設計を意識し、ブランドの「顔」として恥じないクオリティを目指しましょう。

種類② 印刷広告

印刷広告は、チラシ・パンフレット・ポスター・DM・リーフレットなど、多様な形態でターゲット層に直接リーチできる伝統的な広告手法です。特に百貨店や商業施設の店頭、イベント、展示会、郵送キャンペーンなど、さまざまなシーンで活用されています。印刷物は手元に残るため、何度も見返してもらえる、情報をじっくり伝えられるという特長があります。

デザイン上、最も大切なのは「情報量と見やすさのバランス」です。商品やサービスの説明、ブランドのストーリー、クーポンやキャンペーン情報まで伝えたい内容は多くなりがちですが、詰め込み過ぎは逆効果です。キャッチコピー、メインビジュアル、特徴やメリット、問い合わせ先など、重要な要素を優先順位をつけて整理し、パッと見て要点が分かるレイアウトを意識しましょう。

フォントや色使いはブランドの世界観や媒体ごとの役割に合わせて選定します。印刷物の場合、オンラインとは異なり色の再現性や紙質による質感も大きく影響するため、紙見本や色校正で最終チェックを必ず行いましょう。また、A4・B4・ハガキ大・三つ折りなどサイズバリエーションも多いため、用途や配布シーンごとに最適なフォーマットを選ぶことも成功のポイントです。

印刷広告は、直接手渡しできる「距離の近さ」も強みです。実店舗や百貨店内ではパンフレットラックやレジ横、ポスター掲示スペースなど、設置場所によって目に触れる機会が変わります。ターゲット層の導線を把握し、最も効果的なタイミングで手に取ってもらえる場所・形状を選ぶことで、反響率が高まります。

また、QRコードやキャンペーンコードなどデジタル連携も積極的に活用しましょう。印刷物からWebサイトやSNSへの誘導を仕掛けることで、オフラインとオンラインのタッチポイントを連動させることができ、効果測定や来店促進にもつながります。

制作時には、過去の配布実績や顧客からのフィードバックを分析し、反応率の高いデザインやフォーマットを検証し続けることも重要です。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。

東京・神奈川でブランディング会社をお探しの方は、ID INC.の取り組みをご覧ください

広告デザインの制作プロセス

効果的な広告デザインを実現するには、場当たり的な制作ではなく、体系的なプロセスが必要です。目的設定からターゲット選定、ワイヤーフレーム(設計図)作成、実際のデザイン、配信・改善まで一連の流れを押さえることで、無駄のないクリエイティブと最大の成果が生まれます。

この章では、広告デザイン制作の各ステップと具体的な実践ポイントを紹介します。

- 広告の目的設定

- ターゲット設定

- ワイヤーフレーム作成

- デザイン作成

- 修正・配信

- 効果測定・改善

① 広告の目的を決める

広告デザインの最初のステップは、「目的設定」です。目的が曖昧なまま制作を始めると、伝えたいことがぶれたり、ターゲットに届かないデザインになってしまいます。明確な目的を決めることで、デザインの方向性やKPI(成果指標)が一貫し、関係者間でも認識ズレが起こりにくくなります。

主な広告の目的は、以下のように整理できます。

| 目的 | 主なゴール例 |

| 認知拡大 | 新商品やブランドの名前を知ってもらう |

| 集客・売上促進 | 店舗やイベントへの来場、購入につなげる |

| イメージ向上 | ブランド価値や好感度の向上 |

| 問い合わせ・資料請求 | 反響・見込み客リスト獲得 |

| 採用強化 | エントリー数増加・認知向上 |

広告ごとに最も達成したい目標(成果地点)をひとつに絞り、関係者全員で共有してから制作をスタートさせましょう。複数の目的を同時に盛り込もうとすると、メッセージが分散しやすくなるため、「最優先」を明確にすることが重要です。

また、目的設定時には「達成できたかどうかが数字で分かる」指標(例:クリック数、反響数、売上額、応募数)も必ず設定します。ゴールが定まることで、制作中の意思決定やデザインの優先順位付けも明確になります。

目的を絞り切れない場合は、「誰に、何を、どう感じて(どう行動して)ほしいのか?」を短く言語化し、関係者で議論しましょう。逆に、成果指標を定めずに進めてしまうことは、避けた方が無難です。

② ターゲットを決める

広告デザインの成果は「誰に届けるか」で決まります。ターゲット設定が曖昧だと、デザインもコピーも的外れになり、広告効果は大きく下がります。逆に、明確なターゲット像があることで、響く言葉やビジュアル、最適な媒体選びまで一貫性を持ったアプローチが可能になります。

ターゲットを設定する際は、年齢や性別、居住地、家族構成、職業、ライフスタイル、価値観、購買行動など、具体的な人物像を想定することが大切です。例えば「40代の共働き夫婦で、都心の百貨店を日常的に利用し、品質やブランドにこだわりがある層」といった具合に、細かく分けていきます。

実際のターゲット設定には、「STP分析」の活用が効果的です。STPとは、セグメンテーション(市場細分化)、ターゲティング(狙う層の決定)、ポジショニング(自社の立ち位置)の3ステップで整理するフレームワークです。下記のような表を使って情報を整理すると、ブレない戦略立案に役立ちます。

| 項目 | 内容例 |

| セグメント | 都内の百貨店利用者、20代~40代、女性 |

| ターゲット | 都内在住の20代後半~30代前半、感度の高い層 |

| ポジショニング | 老舗の信頼感と新しい価値観を両立するブランド |

ターゲットを設定したら、社内の関係者と認識のズレがないか確認します。また、現場や販売スタッフのヒアリング、既存顧客へのアンケート、SNS分析など多角的な情報収集も推奨されます。

ターゲットをあいまいなまま進めることは、失敗しやすいパターンなので避けてください。

行動提案としては、「ペルソナ(仮想の顧客像)」を1人設定し、その人物に刺さるデザインやコピーを考えてみることです。複数ターゲットを狙う場合も、必ず優先順位を決めて主軸を明確にしましょう。

③ ワイヤーフレーム作成

ワイヤーフレームは、広告デザインの設計図とも言える存在です。完成形をいきなり作り始めるのではなく、まずは「情報の配置」や「流れ」をシンプルなレイアウトで可視化することで、伝えたい内容や優先順位を整理できます。これにより、内容の漏れや伝達ミス、後戻り作業のリスクを減らせます。

ワイヤーフレーム作成の最大のメリットは、関係者全員で完成イメージを共有できることです。たとえばランディングページやチラシであれば、「ファーストビューにキャッチコピーと商品写真」「中段に特徴やベネフィット」「下部にCTA(資料請求・申込ボタンなど)」といった具合に、要素ごとに配置場所と順番を決めます。この時点で「誰に、どんな情報を、どう伝えるか」を明確にすると、デザイン工程もスムーズに進みます。

また、ワイヤーフレームは紙とペンで手描きしてもよいですし、PowerPointやFigmaなどのデジタルツールを使っても問題ありません。大切なのは、細かいデザインや色使いにこだわり過ぎず、まずは情報の「構造」だけに集中することです。レイアウトの段階で複数パターンを用意し、ターゲットや関係者の意見をもらいながら最適解を見つけていきましょう。

ワイヤーフレームを省略していきなりデザイン作業に入るのは、完成後の手戻りや混乱を生みやすいため、あまり得策とは言えません。また、完成イメージのすり合わせが甘いと、社内チェック時に「思っていたのと違う」といったトラブルの原因にもなります。

提案として、制作プロジェクトの初期段階で必ずワイヤーフレーム案を複数作成し、関係者全員で方向性を確認しましょう。ワイヤーフレームを活用すれば、広告制作のスピードとクオリティが大幅に向上します。

④ デザイン作成

ワイヤーフレームで設計した内容をもとに、いよいよ具体的なデザイン作業に入ります。デザイン作成のフェーズでは、色・フォント・写真・イラスト・アイコンなど、あらゆるビジュアル要素をブランド方針やターゲット像と一貫させながら、実際の広告クリエイティブを完成させます。ここでの判断が最終的な広告効果を大きく左右するため、慎重かつ戦略的なアプローチが必要です。

まず、ブランドカラーやロゴの使い方を統一しましょう。百貨店や商業施設向けの広告では、ブランドの世界観を損なわないために、色使いや書体の選定は既存ガイドラインに準拠します。写真やイラストも、メインターゲットの好みやトレンドをリサーチし、無難なものよりも、ブランドらしさが際立つビジュアルを選びます。

次に、レイアウトの細部までこだわりましょう。情報の優先順位をもとに、重要なメッセージを大きく目立たせ、目線の流れを意識して配置します。余白の取り方やパーツのバランスも丁寧に調整し、見やすさとインパクトを両立させます。オンライン広告の場合は、各デバイスでの見え方(レスポンシブデザイン)もチェックが必要です。

ここで大事なのは、「思い込み」で進めずに、ターゲット層や関係者から中間チェック・フィードバックを受けながら修正することです。デザインを自己満足で終わらせず、第三者視点で「本当に伝わるか」「競合と差別化できているか」を何度も確認しましょう。

また、制作時には著作権や商標など法的なチェックも忘れず行います。使いたい写真やイラストが商用利用可能か、ブランドカラーが他社の商標と重複していないか、万全のリスク管理も必要です。

提案としては、プロのデザイナーや外部パートナーと連携し、客観的かつ多角的な視点で完成度を高めていくことが、ミスを防ぎクオリティを最大化する近道です。

⑤ 修正・配信

デザイン案が完成したら、必ず一度立ち止まり、社内外の関係者や実際のターゲット層にフィードバックを求めるプロセスが必要です。ここで得られる意見や改善点は、広告効果を最大化するための貴重な情報です。主観だけで進めず、多様な視点からブラッシュアップを行うことで、見落としやバイアスを排除できます。

修正作業では、単なる「好みの調整」だけでなく、「目的に合っているか」「情報が正確か」「視認性や読みやすさは十分か」などを、事前に設けた基準に沿って細かくチェックします。特に誤字脱字や事実誤認、著作権の問題はブランドの信頼を大きく損なうため、ダブルチェックが不可欠です。

配信(公開)前には、最終データの品質チェックも欠かせません。オンライン広告の場合は、各デバイスやブラウザで表示が崩れていないか、リンク切れや画像表示ミスがないかを実際に操作して確認しましょう。印刷広告の場合は、色校正や仕上がりサンプルを確認し、思い通りの発色・質感になっているかをチェックします。

また、修正依頼の際には「なぜ直すのか」「どういう意図で修正するのか」を明文化し、担当者間で共有することで、やりとりの回数や無駄な工数を削減できます。目的と違う方向に進んでいないか常に確認しながら、納期や配信スケジュールにも余裕を持たせて調整しましょう。

配信フェーズに進んだら、決定したターゲットに適切なタイミング・媒体で広告を展開します。オンラインの場合は設定した広告グループやキャンペーン単位で配信開始し、オフラインの場合は店頭設置・DM発送・ポスター掲示など具体的なアクションに落とし込みます。

提案としては、修正・配信を急ぎ過ぎて「最終チェックを省略する」ことは避けてください。チェックリストやToDo表を用意し、1つ1つの工程を着実に進めることが、トラブル防止と品質向上の鍵です。

⑥ 効果測定・改善

広告を公開した後は、「やりっぱなし」では終わらせず、必ず効果測定と改善のサイクルを回しましょう。どれだけ工夫してデザインを作っても、実際のターゲットに伝わっているか、成果が出ているかを数値で把握しなければ、次の施策に活かせません。効果測定と改善を繰り返すことで、広告活動の費用対効果を最大化できます。

オンライン広告の場合、クリック数やコンバージョン数、サイト滞在時間、エンゲージメント率などをGoogle Analyticsや各種広告配信プラットフォームのレポート機能でチェックします。印刷広告の場合も、クーポン利用率、来店者数、資料請求数、アンケート結果など、実際の反響や行動データを集計します。QRコードやキャンペーンコードを活用すれば、オフライン広告の効果も数値化しやすくなります。

効果測定のポイントは、「目標指標(KPI)」を事前に決めておくことです。例えば「3カ月間で会員登録数を500件増やす」「クーポン利用率を5%以上にする」など、明確なゴール設定がないと、結果を評価できません。集めたデータをもとに、どのクリエイティブや媒体が成果に貢献したのかを分析し、改善のヒントを抽出しましょう。

改善のステップでは、「何が良かったか」「何が不足していたか」を論理的に洗い出し、次回の広告制作や運用に活かします。たとえば、A/Bテストで複数パターンの広告を配信し、反応の良かった方を採用するのも有効です。さらに、SNS広告であればユーザーコメントやシェア数も参考にし、顧客目線の声を積極的に拾い上げましょう。

行動提案としては、定期的な数値確認・効果分析を「担当者任せ」にせず、チーム全体で情報共有しながらPDCAサイクルを回すことが重要です。改善案をすぐ次の制作や運用に反映させ、より高い成果を目指しましょう。効果測定を怠ることは、せっかくの投資を無駄にする原因となるため避けましょう。

広告効果を高めるデザイン8つのポイント

広告デザインの良し悪しは、ちょっとした工夫や意識の差で大きく成果に現れます。多様なタッチポイントや媒体ごとに、細部まで考え抜かれたデザイン設計を行うことで、限られた広告費でも最大のインパクトを生み出せます。

ここでは、成果につながるデザイン8つのポイントについて解説します。

ポイント① 情報の優先順位を決める

広告デザインで最初に重要なのは、伝えるべき情報の「優先順位付け」です。どんなに素晴らしいビジュアルやキャッチコピーがあっても、伝えたい内容が整理されていなければ、見た人の心には響きません。優先順位が曖昧なまま作業を進めると、訴求ポイントがぼやけ、ターゲットが何をすべきかも分かりにくくなります。

まず、「最も伝えたい内容」を1つ決めておきます。新商品の魅力なのか、期間限定のキャンペーンなのか、ブランドの価値やストーリーなのか。主役となる情報は、必ず最も目立つ位置(ビジュアルや見出し、ファーストビュー)に配置します。続いて、補足情報や実績データ、問い合わせ先などは、重要度に応じて配置場所を調整します。

この時、複数の要素を詰め込み過ぎると、かえって伝わりにくくなります。1枚の広告で複数メッセージを伝えたい場合も、主役と脇役を明確に切り分けるのがコツです。ターゲットに「何を感じてほしいか」「どう行動してほしいか」を常に意識し、迷わずに次のアクションへ進める流れを作りましょう。

また、社内外の関係者と「伝えたいことの優先順位」を初期段階で合意しておくと、制作途中の方向性ブレを防げます。優先順位が不明確なまま進めることは、広告効果を下げる原因となるので避けましょう。

ポイント② フォントの種類や配置

広告デザインにおいて、フォントは単なる「文字」以上の意味を持ちます。フォントの種類や配置ひとつで、ブランドイメージや広告全体の印象が大きく変わります。特に百貨店や商業施設での広告では、視認性と高級感、親しみやすさを両立させる工夫が必要です。

まず、フォント選びの基本は「可読性」と「世界観の統一」です。読みづらいフォントでは、せっかくの情報も伝わりません。メインのメッセージには太くはっきりした書体、説明文や補足情報にはシンプルで見やすい書体を使い分けましょう。ブランドロゴと同じフォントを使うことで、広告全体に統一感が生まれます。

また、フォントは多くても2種類までに絞るのがベストです。複数の書体を混在させると、情報の階層が分かりにくくなり、広告の品格も下がります。見出し・本文・強調部分など、役割ごとに書体やサイズ、ウェイト(太さ)を整理し、情報の「強弱」を明確にしましょう。

配置にも工夫が求められます。大きな見出しで注目を集め、サブコピーや説明文は余白を持たせて配置します。文字と画像のバランスにも注意し、情報や要素を過度に詰め込みすぎず、十分な余白を確保したゆとりあるレイアウトを心がけることで、高級感や信頼感を演出できます。スマートフォンやPC、紙媒体など、表示環境に応じて文字サイズや行間も最適化しましょう。

また、縦組み・横組みの選択も媒体やデザインの狙いに合わせて使い分けることがポイントです。縦組みは伝統や格式、横組みは現代的な印象を与えます。どちらがターゲットやブランドに合うかを意識して決定してください。

最後に、完成後は必ず印刷見本や実際の画面で仕上がりを確認し、見落としがないかダブルチェックしましょう。フォントの選定や配置が曖昧なまま進めてしまうと、せっかくの広告効果が半減します。

ポイント③ ビジュアルとメッセージの一貫性

広告デザインで成果を出すには、ビジュアルとメッセージに「一貫性」があるかどうかが極めて重要です。どんなに美しい写真やイラスト、キャッチコピーを個別に作り込んでも、それぞれがバラバラの印象を与えてしまっては、ブランドの価値や商品の魅力はターゲットに伝わりません。一貫性のあるデザインは、信頼感や安心感、そしてブランドへの共感を高める力を持ちます。

具体的には、メインビジュアルとキャッチコピーが同じ方向性や世界観を示しているかを必ず確認しましょう。例えば、落ち着いた高級感をアピールしたい場合は、色味や写真もシックにまとめ、コピーも格調高い表現に統一します。一方、ポップで親しみやすいブランドなら、明るい色や手書き風のイラスト、軽快な言葉遣いが効果的です。

このように、デザイン全体で「伝えたいイメージ」をブレずに表現することがカギとなります。

一貫性が欠けると、顧客は無意識のうちに違和感を覚え、ブランドへの信頼が薄れてしまうリスクがあります。たとえば、ナチュラル志向のブランドで派手なビジュアルや大げさな表現を使うと、逆に敬遠されてしまうことがあります。広告デザインは、単に目を引くだけでなく、ブランドの理念や提供価値ときちんと連動していることが大前提です。

また、オフラインとオンライン、異なる媒体で広告展開する場合でも、色・書体・トーンを揃えることで、どこで接触しても同じ印象を与えられます。SNS、Web、パンフレット、店頭ポスターなど、全ての接点でブランドの「らしさ」を感じさせることがファン化や購買行動につながります。

提案としては、ビジュアルとコピーを制作する前に「ブランド方針」や「ターゲットへの約束」を短く整理し、各要素がその軸から外れていないかをチェックリストで確認することです。一貫性のないデザインは短期的な反応が取れても、長期的なブランド力向上にはつながりません。

ポイント④ 視認性があるか

広告デザインで見逃せないのが「視認性」の高さです。視認性とは、ターゲットが広告を「パッと見て内容を把握できるか」「どんな状況でも読めるか」という指標です。視認性が低い広告は、どれだけ費用や工数をかけても顧客に気づかれず、効果を発揮しません。特に百貨店や商業施設、街中の看板など、情報が溢れる環境では、視認性の高さが成果に直結します。

視認性を高めるためには、まず「色のコントラスト」に注目しましょう。背景と文字の色に十分な差をつけることで、遠くからでも、暗い場所でも、しっかり読めるようにします。ブランドカラーを使いたい場合でも、コントラストが弱ければあえて補色を加えるなど工夫しましょう。

次に、「文字の大きさ」や「太さ」も重要です。見出しやキャッチコピーは十分に大きく、説明文や補足情報も無理なく読めるサイズを選びます。特に店舗や屋外の広告では、実際の掲出サイズでテストし、想定距離からも読みやすいか確認してください。

また、情報を詰め込み過ぎないことも視認性アップにつながります。余白をしっかり取り、要素同士がぶつからないように配置しましょう。文字や画像の重なりや、派手な装飾による可読性の低下は避けるべきです。

オンライン広告の場合は、スマートフォンやタブレットなどさまざまな画面サイズで表示テストを行いましょう。PCで見やすくても、モバイル端末では文字が小さく読みにくくなるケースも多く見られます。

最後に、視認性の最終チェックとして、実際の掲出場所や画面で「ターゲット目線」で確認する工程を必ず設けましょう。見えにくい、分かりづらいデザインのまま進めることは、広告費用が十分な効果を発揮しないリスクがあります。投資効果を最大化するためにも、現場での確認は欠かさず行いましょう。

ポイント⑤ 媒体特性を踏まえているか

広告デザインの成果を高めるためには、「媒体ごとの特性」を正しく理解し、それに最適化した設計を行うことが欠かせません。同じクリエイティブでも、Web広告・SNS・印刷・看板・動画など、表示される環境や接触時間、ユーザーの行動が大きく異なります。媒体特性を無視したデザインは、せっかくの広告も最大限に活かせません。

たとえば、SNS広告はスマートフォンでの閲覧が主流であり、縦長・スクエアなどフォーマットごとに最適な比率や解像度、テキスト量が求められます。フィードやストーリーズ、リール動画など、プラットフォームごとにベストな表現が異なるため、事前に媒体仕様をしっかり確認しましょう。一方、印刷広告やポスターは、紙質やサイズ感、設置場所の光環境などにも配慮が必要です。

また、動画広告の場合は「冒頭2秒」で注意を引く設計が成果を左右します。看板広告は、遠くからの視認性や反復効果を狙い、極力シンプルに情報をまとめます。どの媒体でも、目的に合わせて最適な情報量・レイアウトを選ぶことが重要です。

さらに、オンラインとオフラインを連動させた広告展開の場合は、「広告デザインの種類(オフライン)」でも解説したように、QRコードやキャンペーンコードなどを設置し、両者をスムーズにつなげる工夫も有効です。店舗広告では、実際の動線や掲出場所の視界も想定してデザインします。

デザイン制作時には、実際に使う媒体や配信先をリストアップし、それぞれの仕様・推奨サイズ・入稿ルールを事前に確認しましょう。媒体に最適化していないデザインで配信や印刷をしてしまうと、本来の効果が出ないだけでなく、追加コストや再制作のリスクも高まります。

ポイント⑥ 成果地点を決めているか

広告デザインを制作する際、「どこで成果を出すか(成果地点)」を明確に決めることは欠かせません。成果地点が曖昧なまま進めてしまうと、メッセージやビジュアルが散漫になり、受け手も「どう行動すればよいか」が分からなくなります。広告のゴールは、単なる認知拡大だけでなく、問い合わせや購入、資料請求、来店、SNSフォローなど具体的なアクションです。

成果地点が一目で分かる広告は、確実に反応率を高めます。

まず、広告ごとに「最優先の成果地点」を一つ決めましょう。たとえば「QRコードからLINE登録をしてほしい」「クーポンを持って店舗に来てほしい」「ECサイトにアクセスして購入してほしい」などです。複数のゴールを同時に訴求するのは避け、主役をはっきりさせましょう。

成果地点への誘導は、デザイン面でもしっかりと目立たせることが重要です。LPやSNS広告でのボタンやCTAは、視線を集める色や配置にし、迷わず押せるようにしましょう。また、成果地点がファーストビューですぐ見える構成が理想です。

成果地点を決めたら、そのアクションが「本当にターゲットにとって分かりやすいか・やりやすいか」を必ず第三者に確認しましょう。例えばQRコードの位置が分かりにくい、申込フォームが複雑で離脱が多い、といった課題はよく見られます。

ポイント⑦ 視線誘導を意識しているか

広告デザインの成果は、「どの順番で情報が読まれるか」に大きな影響を受けます。視線誘導を意識した設計ができていると、ターゲットはストレスなく主役のメッセージや成果地点まで自然とたどり着きます。逆に、視線の流れが悪いと、重要な情報が読み飛ばされたり、肝心のアクションにつながらなかったりするリスクが高まります。

視線誘導のポイントは、「自然な流れ」と「視覚的な強弱」です。日本人の多くは左上から右下に向かう動線に慣れているため、キャッチコピーや写真、説明文、ボタンなどの配置はこの流れを意識して並べるのが基本です。特にファーストビューでは、最初に目を引く要素から順に情報が読まれるようレイアウトします。

また、色や大きさでメリハリをつけ、主役の情報に目が行くようコントロールすることも大切です。アクセントカラーや余白、矢印・アイコンなどのパーツを活用すれば、ユーザーの視線を意図した場所に誘導しやすくなります。成果地点(ボタンやQRコードなど)は、必ず「目立つ場所」に配置しましょう。

オンライン広告の場合は、PC・スマートフォンそれぞれで視線の流れが変わることもあるため、複数デバイスでの見え方を事前にチェックします。オフラインの場合も、設置環境や人の動線に合わせて最適なレイアウトを検討しましょう。

視線誘導を怠ると、伝えたい情報が埋もれてしまい、広告効果が大幅に下がります。完成後は第三者に実際に広告を見てもらい、「どこから読んだか」「どこに目が行ったか」を必ず確認し、必要に応じてレイアウトの調整なども検討してみてください。

ポイント⑧ ターゲットへの理解があるか

広告デザインの最終的な成果は、「ターゲットの理解度」によって大きく左右されます。どれだけ魅力的なビジュアルやキャッチコピーを用意しても、受け手のニーズや価値観に寄り添っていなければ、行動にはつながりません。ターゲットを深く理解し、そのインサイトに基づいた設計ができているかどうかが、広告成功の鍵です。

ターゲット理解の第一歩は、年齢・性別・居住地・ライフスタイル・購買行動・価値観など、できる限り具体的なペルソナを設定することです。その上で、「その人はどんな場面で広告を見るのか」「何を課題・欲求として感じているか」「どんな言葉やデザインに共感するか」を、過去の顧客データや現場ヒアリング、SNS・レビューの分析から導き出します。

たとえば、百貨店をよく利用する40代主婦なら「家族のために品質重視」「自分へのご褒美として高級感を求める」など、具体的な背景をもとにデザイン・コピーを最適化できます。逆に若年層なら、SNS映えするビジュアルや、フレンドリーな言葉選びが響く場合もあります。

このように、ペルソナごとに適切な訴求軸やビジュアルトーンを設定しましょう。

広告制作の現場では、「自分たちが良いと思うもの=顧客も良いと感じる」と思い込みがちですが、必ずターゲット目線での確認を行ってください。関係者だけでなく、実際の顧客や現場スタッフへのヒアリング、テストマーケティングの実施が効果的です。

ターゲットへの理解が不足したまま進めてしまうことは、広告費の無駄につながりやすいため注意が必要です。提案としては、プロジェクトの初期段階で必ず「ターゲット像の可視化」「価値観や好みの共有」を徹底し、常にターゲット中心のクリエイティブを心がけましょう。

まとめ

広告デザインは、単なる「見た目」や「装飾」ではなく、戦略的に成果を生み出すための重要なビジネス投資です。本記事では、オンライン・オフライン問わず、企業広告デザインに必要な基本要素や種類、制作プロセス、成果を高める8つのポイントについて体系的に解説しました。特に、百貨店や商業施設で売上を伸ばしたい老舗小売や製造業などの経営者にとっては、時代やターゲットの変化に合わせて広告デザインを進化させる視点が不可欠です。

重要なのは、目的とターゲットを明確にし、媒体特性に合わせて一貫性のあるクリエイティブを作ること。さらに、効果測定と改善を繰り返しながら、「広告が誰に、どんな価値を届け、どんな行動を起こしてもらうのか」を常に検証していく姿勢が、競争の激しい市場でブランドを成長させる鍵となります。

もし自社の広告デザインやブランド戦略で「どこから着手すればよいか分からない」「今のクリエイティブが時代に合っているか不安」と感じた場合は、現状の整理から始めてみませんか?あなたの企業の強みや想いを、最適なかたちで顧客に届けるための第一歩として、今回ご紹介したチェックポイントやフレームワークをぜひご活用ください。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。